I Kunstwerk

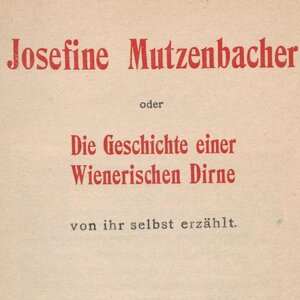

Josefine Mutzenbacher oder Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt ist ein 1906 im Privatdruck in Wien erschienener Roman, der in den 1960er Jahren von der Bundesprüfstelle für jugend-gefährdende Schriften in den Ausgaben zweier kleiner Verlage in die Liste der jugendgefährdenden Schriften aufgenommen worden war, nachdem zwei Strafgerichte ihn wegen seines pornografischen Inhalts für unzüchtig erklärt hatten.

Ende 1978 nahm der Rowohlt Verlag das Werk in sein Programm auf, fügte dem Roman ein Vorwort und im Abspann ein Glossar zur wienerischen Dirnensprache hinzu und beantragte, weil er das Buch ungehindert vertreiben wollte, im Januar 1979 bei der Bundesprüfstelle die Streichung der indizierten Fassungen aus der Liste der jugendgefährdenden Schriften mit der Begründung, der Roman sei nach heutiger Auffassung ein Kunstwerk.

Nachdem zwei von der Bundesprüfstelle eingeholte Kunstgutachten zu dem Ergebnis kamen, dass es sich nicht um Kunst handele, lehnte das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle den Antrag auf Listenstreichung ab und nahm die Ausgabe des Rowohlt Verlags wegen der wesentlichen Inhaltsgleichheit mit den bereits indizierten Ausgaben ebenfalls in die Liste auf. In der Begründung hieß es, der Roman sei schwer jugendgefährdend, weil er unter Ausklammerung aller sonstigen menschlichen Bezüge die sexuellen Vorgänge um die Titelheldin in grob aufdringlicher Weise in den Vordergrund stelle. Kinderprostitution und Promiskuität würden positiv beurteilt und darüber hinaus sogar verharmlost und verherrlicht. Der Roman sei nichts weiter als eine „pornographische Stellensammlung“ und „Strichliste“ über die sexuellen Aktivitäten der Titelheldin. Probleme von Pornografie und Inzest würden nicht künstlerisch verarbeitet, sondern allein zur Verschärfung des Reizes eingesetzt. Gegen diese Entscheidung klagte der Rowohlt Verlag und unterlag in allen verwaltungsgerichtlichen Instanzen. Daraufhin erhob er Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung seiner Kunstfreiheit, siehe Wikipedia.

- Die Entscheidung ist in Openjur aufgenommen und kann bei Eingabe der Geschäftszahl abgerufen werden.

- Die Entscheidung ist in die Website des Bundesverfassungsgerichtshofes nicht aufgenommen.

- Die Entscheidung kann über die Website des DFR der Universität Bern abgerufen werden. Der hier veröffentlichte Text folgt dieser Version.

II Schlagworte und Leitsätze

- Öffentliches Recht – Kunstfreiheit - Pornografie

- Ein pornographischer Roman kann Kunst im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG sein.

- Die Indizierung einer als Kunstwerk anzusehenden Schrift, setzt auch dann eine Abwägung mit der Kunstfreiheit voraus, wenn die Schrift offensichtlich geeignet ist, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden (§ 6 Nr. 3 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften GjS).

- Die Vorschrift des § 9 Abs. 2 GjS ist verfassungsrechtlich unzulänglich, weil die Auswahl der Beisitzer für die Bundesprüfstelle nicht ausreichend geregelt ist.

III Parteien

Der Rowohlt Verlag wendet sich gegen die Aufnahme des von ihm verlegten Romans Josefine Mutzenbacher - Die Lebensgeschichte einer wienerischen Dirne, von ihr selbst erzählt in die Liste jugendgefährdender Schriften.

IV Sachverhalt

I.

Schriften, die geeignet sind, Kinder und Jugendliche sittlich zu gefährden, sind nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juli 1985 (BGBl. I S. 1502) - GjS - in eine Liste aufzunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende sowie den Krieg verherrlichende Schriften (§ 1 Abs. 1 Satz 2 GjS). Eine Schrift darf gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 GjS jedoch unter anderem dann nicht in die Liste aufgenommen werden, wenn sie der Kunst dient. Mit der Bekanntmachung der Aufnahme (§ 1 Abs. 1 Satz 3 GjS) greifen die Regelungen der §§ 3 bis 5 GjS ein, die nach Maßgabe des § 21 GjS strafbewehrt sind. Hiernach dürfen indizierte Schriften nur in Geschäftsräumen, die Kindern und Jugendlichen weder zugänglich sind noch von ihnen eingesehen werden können, und ausschließlich an Erwachsene abgegeben werden. Außerdem besteht ein Werbeverbot (§ 5 GjS).

Die beschriebenen Rechtsfolgen treten ohne Listenaufnahme ein, wenn einer der in § 6 GjS bezeichneten Fälle vorliegt. Dessen Nummern 1 und 2 erfassen Schriften, die den §§ 131 und 184 StGB unterfallen, seine Nummer 3 betrifft solche, die offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden. …

II.

1. Die Beschwerdeführerin verlegt seit November 1978 den im Eingangssatz genannten Roman als Taschenbuch. Es enthält eine Vorbemerkung von K. H. Kramberg sowie "Beiträge zur Ädöologie des Wienerischen" von Oswald Wiener. Das Werk erschien ohne Autorenangabe etwa um die Jahrhundertwende in Wien; als Urheber wird Felix Salten vermutet. Eine vom Kopenhagener Dehli-Verlag 1965 in deutscher Sprache herausgebrachte zweibändige Ausgabe des Romans wurde 1968 gemäß § 18 Abs. 1 GjS indiziert, nachdem sie in zwei Urteilen deutscher Strafgerichte für unzüchtig erklärt worden war. Eine 1969 vom deutschen Verlag Rogner und Bernhard verlegte Ausgabe wurde 1970 wegen Inhaltsgleichheit in die Liste aufgenommen.

V Gang des Verfahrens

2. a) Anfang Januar 1979 beantragte die Beschwerdeführerin, diese beiden früheren Romanausgaben aus der Liste zu streichen, weil die Schrift nach heutiger Auffassung ein Kunstwerk sei. Mit der angegriffenen Entscheidung lehnte die Bundesprüfstelle den Streichungsantrag ab und nahm auch das Taschenbuch in die Liste auf. Sie führte aus, der Roman sei offensichtlich schwer jugendgefährdend im Sinne des § 6 Nr. 2 und 3 GjS, weil er unter Ausklammerung aller sonstigen menschlichen Bezüge die sexuellen Vorgänge um die Titelheldin in grob aufdringlicher Weise in den Vordergrund stelle. Kinderprostitution und Promiskuität würden positiv beurteilt und darüber hinaus sogar verharmlost und verherrlicht. Als Kunstwerk könne die Schrift nach dem Ergebnis der von den Professoren M. und G. erstatteten Gutachten nicht angesehen werden. Der Roman sei nichts weiter als eine "pornographische Stellensammlung" und "Strichliste" über die sexuellen Aktivitäten der Titelheldin. Probleme von Pornographie und Inzest würden nicht künstlerisch verarbeitet, sondern allein zur Verschärfung des Reizes eingesetzt.

b) Die hiergegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Das Verwaltungsgericht führte aus: Es sei nicht zu beanstanden, dass die Bundesprüfstelle zur Klärung möglicherweise gewandelter sozialethischer Begriffe ein Wiederaufnahmeverfahren durchgeführt und den Roman in Zwölferbesetzung indiziert habe; es wäre widersinnig gewesen, die Entscheidung nach Ablehnung der Streichung gemäß § 18 a Abs. 1 GjS in die alleinige Zuständigkeit des Vorsitzenden zu verweisen. In der Sache sei die Entscheidung ebenfalls zu billigen. Nur eine im Meinungsspektrum der pluralistischen Gesellschaft gewichtige Äußerung lasse Belange des Jugendschutzes gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 GjS zurücktreten.

Das Oberverwaltungsgericht führte aus: § 1 Abs. 2 Nr. 2 GjS könne den durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG gewährleisteten Kunstschutz nur wiederholen oder erweitern, nicht jedoch einschränken. Die Schrift müsse als Kunstwerk angesehen werden. Die Kunstfreiheit finde ihre Grenze jedoch in den Belangen des Jugendschutzes, welche gemäß Art. 6 Abs. 2 und Art. 1 Abs. 1 GG gleichfalls Verfassungsrang genössen. Diese würden durch den Roman zweifelsfrei schwerwiegend beeinträchtigt. Die geschilderten Verhaltensweisen, namentlich die sexuellen Kontakte von Kindern zu ihren Geschwistern und Eltern, liefen den auch heute noch allgemein gültigen Wertmaßstäben zuwider. Eine Rechtfertigung durch die Kunst-freiheit scheide danach aus.

Das Bundesverwaltungsgericht führte im wesentlichen aus: … Nach den nicht zu beanstandenden Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts sei die Wertung der Bundesprüfstelle zwingend, dass der Roman zu den schwer jugend-gefährdenden Schriften im Sinne des § 6 GjS gehöre. Unabhängig davon, ob er ein Kunstwerk darstelle, sei dessen Indizierung auch mit § 1 Abs. 2 Nr. 2 GjS zu vereinbaren. Diese Bestimmung habe dieselbe Reichweite wie Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG. Die Kunstfreiheit habe hier jedoch den Belangen des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor sittlicher Gefährdung zu weichen. Dieser beruhe auf Grundwerten der Verfassung, namentlich auf Art. 1 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 2 GG. Der Staat sei nicht von Verfassungs wegen gehalten, jeder möglichen sittlichen Gefährdung im Sinne des § 1 Abs. 1 GjS vorzubeugen. Anders verhalte es sich indes bei den § 6 GjS unterfallenden Schriften. Selbst wenn diese als Kunst einzustufen sein sollten, stehe Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG der Anwendung der §§ 3 bis 5 GjS nicht entgegen. Während diese nur den Wirkbereich des Kunstwerks einschränkten und damit dem künstlerischen Kommunikationsinteresse Raum ließen, würde ihre Nichtanwendung bei unter § 6 GjS fallenden Schriften den Jugendschutz gerade in den gravierenden Fällen völlig beseitigen. Dies liefe der Wertordnung des Grundgesetzes mehr zuwider als der mit einer Indizierung verbundene Eingriff in die Kunstfreiheit. Dem entspreche im übrigen, dass die Vorschrift des § 6 GjS - anders als § 1 Abs. 1 GjS - nicht mit einem Kunstvorbehalt versehen worden sei (vgl. im einzelnen NJW 1987, S. 1435 [1436] unter Bezugnahme auf S. 1429 [1430 f.]).

VI Rechtliche Beurteilung des Höchstgerichtes

1. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin die angegriffenen Entscheidungen verletzten Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG. Dessen Schutz könne der indizierten Schrift nicht deshalb versagt werden, weil sie sexuelle Erlebnisse der Titelheldin schildere. Auch Werke der Weltliteratur hätten solche Schilderungen zum Gegenstand. Kunst und Pornographie schlössen einander nicht aus. Zu Unrecht werde angenommen, dass der Kunstschutz im Falle offensichtlich schwer jugendgefährdender Schriften im Sinne des § 6 GjS stets zurückzutreten habe. Dem konkurrierenden Rechtsgut (Kinder- und Jugendschutz) fehle es schon an dem erforderlichen Verfassungsrang; dieser lasse sich weder aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 GG noch aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG herleiten. Selbst wenn dies anders zu beurteilen wäre, hätten die Rechtsmittelgerichte die Kunsteigenschaft des Werkes nicht offenlassen dürfen und gegebenenfalls in eine Abwägung der widerstreitenden Belange eintreten müssen. Belange des Kinder- und Jugendschutzes würden durch den Roman nicht zweifelsfrei schwerwiegend beeinträchtigt. Die Auffassung, ein bestimmter Text könne Jugendliche konkret gefährden, sei wissenschaftlich unhaltbar. …

B.

Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist begründet. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG (I.).

Durchgreifenden Bedenken unterliegt die Regelung über die Bestimmung der Gruppenbeisitzer (§ 9 Abs. 2 GjS). Diese ist aber für eine Übergangszeit hinzunehmen (II.). Die übrigen Rügen sind unbegründet (III.).

(Anmerkung des Websitebetreibers: die Kapitel II und III werden in den Text nicht aufgenommen, da hier die Kunstfreiheit interessiert).

I.

1. a) Die indizierte Schrift fällt in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG. Dabei mag es zweifelhaft sein, ob dies schon deshalb zu bejahen ist, weil sich das Werk als Roman bezeichnet und das Ergebnis einer anerkannten künstlerischen Tätigkeit - der eines Schriftstellers - darstellt. Das Werk weist aber die der Kunst eigenen Strukturmerkmale auf: Es ist Ergebnis freier schöpferischer Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen und Phantasien des Autors in der literarischen Form des Romans zum Ausdruck kommen (vgl. BVerfGE 30, 173 [188 f.]; 67, 213 [226]). Elemente schöpferischer Gestaltung können in der milieubezogenen Schilderung sowie in der Verwendung der wienerischen Vulgärsprache als Stilmittel gesehen werden. Der Roman lässt außerdem eine Reihe von Interpretationen zu, die auf eine künstlerische Absicht schließen lassen. So könnte er etwa als eine Persiflage auf den Entwicklungsroman aufgefasst werden. Ferner ließe sich die Titelheldin als Verkörperung männlicher Sexualphantasien deuten, die als Reaktion auf eine Erziehung gesehen werden, deren Ziel die Unterdrückung des Geschlechtlichen war. Auch parodistische Elemente sind vielfach erkennbar.

b) Dass der Roman möglicherweise zugleich als Pornographie anzusehen ist, nimmt ihm nicht die Kunsteigenschaft. Die insoweit in BVerfGE 30, 336 (350) anklingenden und in der angegriffenen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (S. 14 des Urteilsabdrucks) aufgenommenen Zweifel greifen nicht durch. Kunst und Pornographie schließen sich - wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung zu Henry Millers Opus Pistorum zutreffend erkannt hat (BGH, NJW 1990, S. 3026 [3027]) - nicht aus. Die Kunsteigenschaft beurteilt sich vielmehr nach den in BVerfGE 67, 213 (226 f.) aufgeführten Kriterien. Ihre Anerkennung darf nicht von einer staatlichen Stil-, Niveau- und Inhaltskontrolle oder von einer Beurteilung der Wirkungen des Kunstwerks abhängig gemacht werden (vgl. BVerfGE 75, 369 [377]; 81, 278 [291]). Solche Gesichtspunkte können allenfalls bei der Prüfung der Frage eine Rolle spielen, ob die Kunstfreiheit konkurrierenden Rechtsgütern von Verfassungsrang zu weichen hat.

2. Die vorbehaltlose Gewährleistung der Kunstfreiheit schließt eine Indizierung aus Gründen des Jugendschutzes nicht grundsätzlich aus. Der Kunstfreiheit werden zwar weder durch die Trias des Art. 2 Abs. 1 Halbsatz 2 GG noch durch die in Art. 5 Abs. 2 GG aufgeführten Schranken Grenzen gezogen. Diese finden sich jedoch in den Grundrechten anderer Rechtsträger, aber auch in sonstigen Rechtsgütern, sofern diese gleichfalls mit Verfassungsrang ausgestattet sind (BVerfGE 30, 173 [193]; st. Rspr.). Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sittlicher Gefährdung dient der Wahrung verfassungsrechtlich geschützter Güter. …

3. Entscheidet sich der Gesetzgeber dafür, der vorbehaltlos gewährleisteten Kunstfreiheit Belange des Kinder- und Jugendschutzes gegenüberzustellen, so ergeben sich aus dem Verfassungsrecht Anforderungen, denen das Gesetz über die Verbreitung jugend-gefährdender Schriften bei verfassungskonformer Auslegung genügt.

a) Rechtsstaatsprinzip und Demokratiegebot verpflichten den Gesetzgeber, die für die Grundrechtsverwirklichung maßgeblichen Regelungen im wesentlichen selbst zu treffen und diese nicht dem Handeln und der Entscheidungsmacht der Exekutive zu überlassen (vgl. BVerfGE 33, 125 [158]; 34, 52 [60]; 34, 165 [192 f.]; 45, 400 [417]; 47, 46 [78 f.]; 49, 89 [127]). Wie weit der Gesetzgeber die für den fraglichen Lebensbereich erforderlichen Leitlinien selbst bestimmen muss, richtet sich maßgeblich nach dessen Grundrechtsbezug. Eine Pflicht dazu besteht, wenn miteinander konkurrierende grundrechtliche Freiheits-rechte aufeinandertreffen und deren jeweilige Grenzen fließend und nur schwer auszumachen sind. Dies gilt vor allem dann, wenn die betroffenen Grundrechte nach dem Wortlaut der Verfassung vorbehaltlos gewährleistet sind und eine Regelung, welche diesen Lebensbereich ordnen will, damit notwendigerweise ihre verfassungsimmanenten Schranken bestimmen und konkretisieren muss. Hier ist der Gesetzgeber verpflichtet, die Schranken der widerstreitenden Freiheitsgarantien jedenfalls so weit selbst zu bestimmen, wie sie für die Ausübung dieser Freiheitsrechte wesentlich sind (vgl. auch BVerfGE 6, 32 [42]; 20, 150 [157 f.]; 80, 137 [161]).

b) Nach diesen Grundsätzen musste der Gesetzgeber den Ausgleich von Kunstfreiheit und Jugendschutz im Bereich jugendgefährdender Schriften selbst regeln. Das hat er in Gestalt des § 1 Abs. 2 Nr. 2 GjS getan. Aus dessen Wortlaut und systematischer Stellung könnte zwar geschlossen werden, dass der Kunstvorbehalt nur für Indizierungen gilt, welche auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 GjS vorgenommen werden, und nicht die Fälle des § 6 GjS ergreift, wonach die Folgen der §§ 3 bis 5 GjS ohne Aufnahme in die Liste eintreten. Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG gebietet jedoch eine verfassungskonforme Auslegung dahin, dass der Kunstvorbehalt auch im Falle des § 6 GjS eingreift (vgl. BVerfGE 30, 336 [350]).

Der Gesetzgeber darf sich zwar im Widerstreit der wissenschaftlichen Meinungen für die Auffassung entscheiden, dass Schriften im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 GjS grundsätzlich geeignet sind, Kinder und Jugendliche sittlich zu gefährden. Er darf mit Rücksicht auf die Kunstfreiheit jedoch nicht anordnen, bei einer bestimmten Art besonders gefährdender Schriften genieße der Jugendschutz stets und ausnahmslos Vorrang. Gerät die Kunstfreiheit mit einem anderen Recht von Verfassungsrang in Widerstreit, müssen vielmehr beide mit dem Ziel der Optimierung zu einem angemessenen Ausgleich gebracht werden. Dabei kommt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit besondere Bedeutung zu (BVerfGE 30, 173 [199]). Außerdem ist zu beachten, dass die Kunstfreiheit das Menschenbild des Grundgesetzes ebenso mitprägt, wie sie selbst von den Wertvorstellungen des Art. 1 Abs. 1 GG beeinflusst wird (vgl. BVerfGE 30, 177 [193 und 195]). Bei Herstellung der geforderten Konkordanz ist daher zu beachten, dass die Kunstfreiheit Ausübung und Geltungsbereich des konkurrierenden Verfassungsrechtsgutes ihrerseits Schranken zieht (vgl. BVerfGE 77, 240 [253]). All dies erfordert eine Abwägung der widerstreitenden Belange und verbietet es, einem davon generell - und sei es auch nur für eine bestimmte Art von Schriften - Vorrang einzuräumen. …

4. Bei der Anwendung von § 6 GjS haben Bundesprüfstelle und Fachgerichte jedoch Verfassungsrecht verletzt.

a) Die angegriffenen Entscheidungen sind nicht allein daraufhin zu überprüfen, ob sie auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von Bedeutung und Tragweite der Kunst-freiheit beruhen (vgl. BVerfGE 18, 85 [92 f.]). Der verfassungsrechtliche Prüfungsauftrag erstreckt sich hier vielmehr bis in die Einzelheiten der behördlichen und fachgerichtlichen Rechtsanwendung. Denn sein Umfang bestimmt sich insbesondere nach der Intensität, mit der die angegriffenen Entscheidungen das betroffene Grundrecht beeinträchtigen (vgl. BVerfGE 42, 143 [147 ff.]; 66, 116 [131]). Ein nachhaltiger Eingriff, der zu einer intensiveren verfassungsrechtlichen Prüfung führt, liegt nicht allein bei einer strafgerichtlichen Ahndung von Verhalten vor, das unter dem Schutze des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG steht. Ein solcher Eingriff ist vielmehr auch bei anderen Entscheidungen von Staatsorganen anzunehmen, wenn diese geeignet sind, über den konkreten Fall hinaus präventive Wirkungen zu entfalten, das heißt in künftigen Fällen die Bereitschaft mindern können, von dem betroffenen Grundrecht Gebrauch zu machen (vgl. u.a. BVerfGE 43, 130 [135 f.]; 67, 213 [222 f.]; 75, 369 [376]; 77, 240 [250 f.]).

Ein solcher Fall ist hier gegeben. Da Kunstwerke auch sonst durchaus sexuelle Bezüge aufweisen können, sind die angegriffenen Entscheidungen geeignet, die Bereitschaft zu künstlerischer Äußerung zu mindern oder zumindest den Wirkbereich gleichwohl hergestellter Kunstwerke merklich einzuengen. Sie haben daher eine erhebliche Tragweite, welche über den konkreten Fall hinausgeht.

b) Wie oben dargelegt, müssen die vorbehaltlos gewährleistete Kunstfreiheit sowie die ihrer Ausübung widerstreitenden Belange des Kinder- und Jugendschutzes im Einzelfall zur Konkordanz gebracht werden. Keinem der Rechtsgüter kommt von vornherein Vorrang gegenüber dem anderen zu. Das gilt auch für Schriften, die von § 6 GjS erfasst werden. Auch diese dürfen nur nach einer umfassenden Abwägung mit den widerstreitenden Belangen der Kunstfreiheit in die Liste jugendgefährdender Schriften aufgenommen oder den Beschränkungen der §§ 3 bis 5 GjS unterworfen werden. Etwas anderes lässt sich entgegen der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts auch nicht aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Anachronistischen Zug (BVerfGE 67, 213 [228]) herleiten. Dort wird zwar ausgeführt, zweifelsfrei feststellbare schwerwiegende Beeinträchtigungen des konkurrierenden Rechtsgutes (dort: des Persönlichkeitsrechts) könnten durch die Kunstfreiheit nicht gerechtfertigt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Prüfung, ob eine solch schwerwiegende Beeinträchtigung festzustellen ist, isoliert, das heißt ohne Berücksichtigung des Charakters des Werks, vorgenommen werden dürfte (vgl. dazu auch BVerfGE 75, 369 [378 ff.]). Die in ihrem Durchsetzungsanspruch betroffenen und bedrohten Rechtsgüter würden zu Lasten der Kunstfreiheit nicht optimiert, wenn allein der widerstreitende Belang betrachtet und die Lösung des Konflikts ausschließlich von der Schwere abhängig gemacht würde, mit der dieser durch das Kunstwerk beeinträchtigt werden könnte.

Bei der Kollision der Kunstfreiheit mit den Interessen des Kinder- und Jugendschutzes kann die von der Verfassung geforderte Konkordanz indes nicht allein auf der Basis vorheriger werkgerechter Interpretation (vgl. BGH, NJW 1983, S. 1194 [1195]) erreicht werden. Kunstwerke können nicht nur auf der ästhetischen, sondern auch auf der realen Ebene Wirkungen entfalten. Gerade Kinder und Jugendliche werden häufig, wenn nicht sogar in der Regel, den vollen Gehalt eines Kunstwerks nicht ermessen können. Dies gilt nicht nur für den labilen, gefährdungsgeneigten Jugendlichen, sondern auch für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die kraft Veranlagung oder Erziehung gegen schädigende Einflüsse ohnehin weitgehend geschützt sind. In der Konsequenz dieser Erkenntnis liegt es jedoch nicht, dem Belang des Jugendschutzes stets Vorrang einzuräumen. Es bleibt vielmehr bei dem Gebot der Abwägung.

Auf seiten des Kinder- und Jugendschutzes werden sich Bundesprüfstelle und Fachgerichte im Rahmen des verfahrensrechtlich Möglichen Gewissheit darüber zu verschaffen haben, welchen schädigenden Einfluss die konkrete Schrift ausüben kann. Dies schließt nicht nur eine Betrachtung der Frage ein, in welchem Maße die Akzeptanz erotischer Darstellungen im Zuge "sich ganz allgemein ausbreitender Sexographie" gestiegen ist (so zutreffend BGH, NJW 1990, S. 3026 [3028]). Das erfordert unter Umständen auch eine sachverständig-gutachterliche Ermittlung dieser Folgen. Dabei haben Bundesprüfstelle und Fachgerichte die gesetzgeberische Entscheidung zu akzeptieren, dass Schriften im Sinne des § 1 Abs. 1 GjS überhaupt geeignet sein können, Kinder und Jugendliche in ihrer charakterlich-sittlichen Entwicklung, das heißt in der Herausbildung ihrer Persönlichkeit, zu beeinträchtigen.

Für die Gewichtung der Kunstfreiheit kann von Bedeutung sein, in welchem Maße gefährdende Schilderungen in ein künstlerisches Konzept eingebunden sind. Die Kunstfreiheit umfasst auch die Wahl eines jugendgefährdenden, insbesondere Gewalt und Sexualität thematisierenden Sujets sowie dessen Be- und Verarbeitung nach der vom Künstler selbst gewählten Darstellungsart. Sie wird um so eher Vorrang beanspruchen können, je mehr die den Jugendlichen gefährdenden Darstellungen künstlerisch gestaltet und in die Gesamtkonzeption des Kunstwerkes eingebettet sind (vgl. BVerfGE 30, 173 [195]). Die Prüfung, ob jugendgefährdende Passagen eines Werkes nicht oder nur lose in ein künstlerisches Konzept eingebunden sind, erfordert eine werkgerechte Interpretation.

Weiterhin kann für die Bestimmung des Gewichtes, das der Kunstfreiheit bei der Abwägung mit den Belangen des Jugendschutzes im Einzelfall beizumessen ist, auch dem Ansehen, das ein Werk beim Publikum genießt, indizielle Bedeutung zukommen. Echo und Wertschätzung, die es in Kritik und Wissenschaft gefunden hat, können Anhaltspunkte für die Beurteilung ergeben, ob der Kunstfreiheit Vorrang einzuräumen ist.

Diese aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG abzuleitenden Prüfungsanforderungen binden nicht nur die Bundesprüfstelle, sondern auch die Gerichte. Eine Nachprüfung der dafür maßgebenden Wertungen ist möglich und geboten. Die Gerichte dürfen den Umfang ihrer Prüfung, ob die Indizierung mit der Kunstfreiheit vereinbar ist, nicht dadurch schmälern, dass sie der Bundesprüfstelle insoweit einen nur eingeschränkt nachprüfbaren Beurteilungs-spielraum einräumen. Dies wäre mit dem unmittelbar aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG folgenden Gebot nicht zu vereinbaren, die widerstreitenden Güter von Verfassungsrang zur Konkordanz zu bringen.

Damit ist nicht gesagt, dass der Bundesprüfstelle überhaupt kein Beurteilungsspielraum verbleiben könnte. Diese Frage steht - entgegen der Auffassung der Verfassungs-beschwerde - hier nicht zur Entscheidung. Denn Bundesverwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht haben in den angegriffenen Entscheidungen weder hinsichtlich der Jugendgefährdung noch bei der Frage, ob die Schrift der Kunst dient, auf einen Beurteilungsspielraum der Bundesprüfstelle abgestellt.

c) Die angegriffenen Entscheidungen werden den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht gerecht. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Tatbestandsvoraussetzungen des § 6 GjS geprüft und bejaht, ohne die von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG gebotene Gesamtabwägung vorzunehmen. Es hat sich auf die Gegenüberstellung der Folgen beschränkt, welche eine auf der Grundlage von § 1 Abs. 1 und § 6 GjS vorgenommene oder unterlassene Indizierung für das Kunstwerk oder den Kinder- und Jugendschutz hätte. Von Verfassungs wegen geschuldet ist jedoch eine Abwägung, welche anhand der oben skizzierten, von den Fachgerichten im einzelnen auszufüllenden und zu ergänzenden Gesichtspunkte die widerstreitenden Belange gewichtet und die maßgebliche Frage beantwortet, ob das Werk überhaupt die mit den §§ 3 bis 5 GjS verbundenen Beschränkungen des Wirkbereiches hinzunehmen hat.

Das Oberverwaltungsgericht hat gleichfalls die Tatbestandsmerkmale des § 6 GjS geprüft, ohne dabei die widerstreitenden Belange der Kunstfreiheit in der gebotenen Weise zu berücksichtigen.

Die Entscheidungen von Verwaltungsgericht und Bundesprüfstelle verletzen schon deshalb Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG, weil sie die Anerkennung seines Schutzbereichs von kunstfremden Merkmalen abhängig gemacht haben.

5. Sämtliche Entscheidungen sind danach aufzuheben. Welches Ergebnis eine Abwägung nach den dargelegten verfassungsrechtlichen Grundsätzen haben wird, ist offen und bleibt der Entscheidung der Bundesprüfstelle vorbehalten. …

VII Favorartis Kommentar

Nach der Entscheidung 1990 sollte es noch eine Weile dauern, bis die Indizierung aufgehoben wurde: Laut Wikipedia-Eintrag

setzte die Bundesprüfstelle trotz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts den Roman 1992 nochmals auf den Index, diesmal mit der Begründung, es handele sich um besonders gefährliche Kinderpornografie und strich (erst) mit Entscheidung vom 9. November 2017 den Roman von der Liste jugendgefährdender Medien.

Dazu erfolgt aus dem Giftschrank der anwaltlichen Praxis Marko Dörre der Hinweis, dass (Zitat):

die Indizierung zeitlich nicht unbegrenzt gilt, sondern gemäß § 18 Abs 7 Satz 2 Jugendschutzgesetz nach Ablauf von 25 Jahren eine Aufnahme in die Liste ihre Wirkung verliert.

⇒ Favor artis - aber erst nach weiteren 25 Jahren - für den Verlag.

VIII Hinweise zu dieser Webseite

- Der Text der Entscheidung ist auszugsweise der Veröffentlichung auf der Website DFR der Universität Bern entnommen.

- Die angeführten Zitate aus Wikipedia und dem Giftschrank (mit Quellenangabe) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Personenbezogene Daten, die über die Veröffentlichung der Entscheidung hinausgehen, ergeben sich aus dem Bekannnheitsgrad des Kunstwerks.