I Kunstwerk

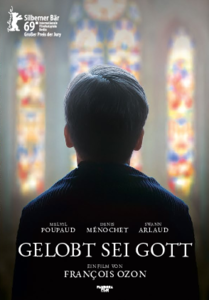

Gelobt sei Gott (Originaltitel Grâce à Dieu, englischsprachiger Festivaltitel: By the Grace of God) ist ein französischer Spielfilm von François Ozon aus dem Jahr 2018. Das Drama thematisiert nach wahren Begebenheiten den Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Es erzählt vom Schicksal der drei Männer Alexandre, François und Emmanuel, die in Lyon leben und während ihrer Zeit als jugendliche Pfadfinder von dem katholischen Geistlichen Bernard Preynat missbraucht wurden.

Der Film hatte seine deutsche Premiere am 8. Februar 2019 auf der Berlinale, wo der Film in den Wettbewerb um den Goldenen Bären eingeladen war, und lief am 20. Februar 2019 wie geplant in den französischen Kinos an.

Lyon, im Januar 2014: Der überzeugte Katholik Alexandre ist Familienvater und arbeitet als Finanzexperte für das Fernsehen. Als Jugendlicher wurde er bis Sommer 1986 von katholischen Geistlichen Bernard Preynat missbraucht. 30 Jahre später wendet sich Alexandre an das unter Kardinal Philippe Barbarin geleitete Erzbistum Lyon, da er durch Zufall herausgefunden hat, dass Preynat noch immer mit Jugendlichen zusammenarbeitet. Nach einem intensiven Briefwechsel kommt es zwischen Alexandre, der für das Bistum arbeitenden Psychologin Régine Maire und Preynat zu einem gemeinsamen Treffen, das für Alexandre enttäuschend verläuft. Preynat gibt zwar zu, pädophil zu sein, bittet aber nicht um Vergebung. Alexandre wendet sich daraufhin an Kardinal Barbarin, der zwar mit ihm spricht und seine ältesten Söhne firmt, aber den Skandal nicht öffentlich machen möchte.

Als ein Jahr später der Vatikan ein Verfahren gegen einen pädophilen polnischen Priester eröffnet, versucht Alexandre weitere frühere Opfer zu finden. Die meisten scheuen sich aber vor dem Schritt in die Öffentlichkeit. Alexandre findet heraus, dass Preynat bis 1993 Jugendliche missbraucht hat, die meisten Fälle aber bereits verjährt sind. Als Preynat nicht abgesetzt wird, erstattet Alexandre offiziell Anzeige gegen ihn bei der Polizei. Er findet in François und Emmanuel zwei weitere Mitstreiter, die von Preynat missbraucht wurden. Der impulsive François erfuhr Rückhalt durch seine Eltern, die aber aus Angst um ihren Ruf in der Gemeinde nicht gegen den Priester vorgingen. Emmanuel war als Kind hochbegabt und leidet heute unter epileptischen Anfällen und einer Peniskrümmung, die aber nach so langer Zeit nicht mit Sicherheit mit dem Missbrauch in Verbindung gebracht werden kann. Er versucht sich durch Sport abzulenken. Alexandres Ehefrau Marie erzählt Emmanuel, dass sie selbst als Kind durch einen Nachbarn missbraucht wurde und so die Kraft findet, gemeinsam mit ihm zu kämpfen.

Auf der Polizeiwache gibt Preynat, der einem Verfahren wegen Missbrauch und Vergewaltigung Minderjähriger entgegensieht, gegenüber Emmanuel die Taten zu. Die Betroffenen und ihre Angehörigen schließen sich zu einer Gruppe namens La parole libérée (dt.: „Das gebrochene Schweigen“) zusammen und gehen an die Öffentlichkeit. Auch Kardinal Barbarin wendet sich an die Presse und sorgt für einen Eklat, als er die Worte „Gelobt sei Gott“ benutzt, um seine Erleichterung darüber auszudrücken, dass der Großteil der Missbrauchsfälle in der Zwischenzeit verjährt sind. Der Papst hebt daraufhin die Verjährung auf. Weihnachten 2016 verbringen die Aktivisten von La parole libérée gemeinsam in Lyon. Einige wie der Arzt Gilles und seine Ehefrau entscheiden sich ihre Mitarbeit aufzugeben, um Ruhe zu finden. François ist Apostat geworden. Alexandre, zu Beginn des Films ein gläubiger Katholik, ist über seinen Glauben verunsichert: Auf die Frage seines Sohnes, ob sein Vater noch an Gott glaube, gibt er keine Antwort.

Siehe zum Film Wikipedia (deutsch) und Wikipedia (französisch).

Im deutschen Wikipedia findet sich der Eintrag über folgendes Gerichtsverfahren:

Eine Klage Preynats, den Kinostart in Frankreich auf nach Abschluss seines Gerichtsverfahrens wegen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen zu verschieben, wurde erstinstanzlich am 18. Januar 2018 (zufolge des französischen Textquellen ist das richtige Datum der 18.02.2019) abgelehnt. Die Kunstfreiheit sei in diesem Fall als wichtiger einzustufen als die Unschuldsvermutung des Angeklagten. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil am 26. Juni 2019. Das Urteil des Kassationsgerichtshofes vom 06.01.2021 ist im Eintrag nicht erwähnt.

Das Gerichtsverfahren ist auch im französischen Wikipedia angeführt. Dort ist auch das genannte Urteil des Kassationsgerichtshofes erwähnt, welches nun als höchstgerichtliche Entscheidung in die Sammlung zum Recht der Kunst aufgenommen wird.

Der Film verdiente auch die Aufnahme in die Beispiele zum Recht in der Kunst, ist aber ohnedies hier beschrieben.

II Schlagworte

Privates Recht – Faires Verfahren – Unschuldsvermutung – Freiheit der Meinungsäußerung – Kunstfreiheit – Film

III Parteien

Antragsteller: Herr X G (im Verfahren beim Tribunal de Grande Instance de Paris Herr X Y)

Beklagte: Sociétés Mandarin production (im Verfahren beim Tribunal de Grande Instance de Paris Association Mandarin) und andere

IV Sachverhalt

Zitat aus Wikipedia (deutsch):

Regisseur und Drehbuchautor Ozon orientierte sich für sein Skript an Originaldokumenten und übernahm die Dialoge oft im Wortlaut aus Briefen, Polizeiprotokollen oder von Pressekonferenzen. Auch verwendete er von den beteiligten Personen aus der katholischen Kirche, Kardinal Philippe Barbarin, Pater Bernard Preynat und der zur damaligen Zeit ehrenamtlich für die katholische Kirche tätigen Psychologin Régine Maire, die echten Namen. Um bei den Dreharbeiten nicht behindert zu werden, drehte Ozon alle Innenszenen in Kirchen in Belgien oder Luxemburg, viele Szenen in Paris und nur an vier Tagen Außenszenen in Lyon, wobei "Alexandre" als Codename für den Film verwendet wurde.

Parallel zur Entstehung des Films fanden in Frankreich Prozesse gegen Vertreter der Kirche statt, da verschiedene Mitglieder des Opferverbands La parole libérée Anzeige erstattet hatten. Am 7. März 2019 wurde Kardinal Barbarin wegen Nicht-Anzeige sexuellen Missbrauchs zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.[7] Am 30. Januar 2020 wurde Kardinal Barbarin in zweiter Instanz freigesprochen. Lange hatte der Papst gezögert, am 6. März 2020 kam er dem Wunsch von Erzbischof Philippe Barbarin nach und nahm dessen Rücktritt an. Trotz eines Freispruchs in einem Missbrauchsprozess sah Barbarin sich zur Ausübung seines Amtes nicht mehr in der Lage. Bernard Preynat wurde zu fünf Jahren Haft wegen Kindesmissbrauchs verurteilt – die Haftstrafe muss er aber vorerst nicht antreten.

V Gang des Verfahrens

Verfahren beim Tribunal de Grande Instance Paris

Der Kläger ersuchte das erstinstanzliche Gericht, gemäß Artikel 485 der Zivilprozessordnung, Artikel 6 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 9 und 10 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 sowie Artikel 9 und 9 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches

- die Aussetzung jeglicher Verbreitung des Films "Grace a Dieu" bis zum Vorliegen einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Schuld von X Y wegen der Tatsachen, auf die sich das gerichtliche Ermittlungsverfahren beim Tribunal de Grande Instance Lyon unter der Nummer … bezieht;

- die Einfügung eines Vermerks in jede Kopie und vor Beginn des Films über das endgültige Gerichtsurteil über die dem Antragsteller im Ermittlungsverfahren zur Last gelegten Handlungen, darin enthalten gegebenenfalls die endgültige Einstellung des Ermittlungsverfahrens zu geben;

- die Streichung sämtlicher schriftlicher oder mündlicher Erwähnungen von X Y in den in Frankreich verbreiteten Kopien; ...

- die Aufnahme eines Vermerks in jede Kopie und vor Beginn des Films, der die endgültige gerichtliche Entscheidung, gegebenenfalls die endgültige Einstellung des Ermittlungsverfahrens beschreibt;

- - die Entscheidung mit einem Zwangsgeld von 100.000 Euro für jede vervielfältigte Kopie zu verbinden, die in Mißachtung der Bestimmungen des zu erlassenden Urteils verteilt wird

anzuordnen.

Die beklagten Parteien beantragten die Abweisung.

VI Rechtliche Beurteilung des Tribunal de Grande Instance de Paris

Im Gegenstandsfall ist es zum besseren Verständnis der späteren Entscheidung des Kassationsgerichtshofes (siehe VIII) erforderlich, bereits aus der Entscheidung des Tribunal de Grande Instance Paris vom 18.02.2019 zu zitieren, da dieses letzlich vom Kassationsgerichtshof bestätigt wurde und in der Presse (siehe VI) reges Echo fand

Artikel 809 der Zivilprozessordnung sieht vor, dass der Präsident auch bei Vorliegen einer Bestreitung immer die erforderlichen einstweiligen Verfügungen oder die gebotenen Maßnahmen vorschreiben kann, um einen drohenden Schaden zu verhindern oder um eine offensichtlich unrechtmäßige Störung zu beenden.

Artikel 9 des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt, dass jeder das Recht auf Achtung seiner Privatsphäre hat. Die Richter können unbeschadet des Ersatzes des erlittenen Schadens alle Maßnahmen, wie Zwangsvollstreckung, Beschlagnahme und andere vorschreiben, die geeignet sind, eine Verletzung der Privatsphäre zu verhindern oder zu unterbinden; diese Maßnahmen können im Notfall im Wege der einstweiligen Verfügung angeordnet werden.

Die Verbreitung allgemein bekannter Informationen stellt jedoch keine Verletzung der Privatsphäre dar. Aus Artikel 6 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention geht hervor, dass bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld vermutet wird, dass der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig ist. Artikel 9 Absatz 1 des Zivilgesetzbuches sieht außerdem vor, dass jeder das Recht auf Achtung der Unschuldsvermutung hat.

Wird eine Person vor einer Verurteilung zum Gegenstand einer Ermittlung oder gerichtlichen Untersuchung öffentlich als schuldig dargestellt, so kann der Richter unbeschadet des Ersatzes des erlittenen Schadens alle Maßnahmen erlassen, um die Verletzung der Unschuldsvermutung zu beenden, dies auf Kosten der betreffenden physischen oder juristischen Person, die verantwortlich für diese Schädigung ist.

Die Verletzung der Unschuldsvermutung setzt – um eindeutig zu sein - voraus, dass die streitige Verbreitung endgültige Schlussfolgerungen enthält, die ein Vorurteil kundtun und die Schuld für gegeben ansehen.

Diese Rechte müssen mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung in Einklang gebracht werden, das in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist.

In diesem Zusammenhang kann in das Recht auf freie Meinungsäußerung nur dann eingegriffen werden, wenn diese Eingriffe gesetzlich vorgesehen sind und einen in einer demokratischen Gesellschaft rechtmäßigen Zweck verfolgen, im Hinblick auf Artikel 10 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention notwendige Maßnahmen darstellen und die Ausübung dieser Freiheit nicht zu unverhältnismäßigen Beeinträchtigungen führt.

Insbesondere muss der Antragsteller, wenn es sich um ein schöpferisches Werk handelt, dessen – auch nur vorübergehender - Rückruf vor seiner Verbreitung begehrt wird, die Gefahr einer schwerwiegenden und offenkundigen Verletzung seiner Rechte nachweisen, welche nicht durch eine andere Maßnahme wiedergutgemacht werden kann.

Im vorliegenden Fall sei zunächst daran erinnert, dass am Mittwoch, 20. Februar 2019, ein Film mit dem Titel "Grâce a Dieu" von Z. A. veröffentlicht werden soll.

Der Film handelt vom Kampf der Opfer von pädophilen Handlungen, die X Y, dem Priester, unter Verwendung seines Vor- und Nachnamens vorgeworfen werden.

Es ist unstreitig, dass gegen X Y derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Delikte der Nötigung oder Überrumpelung von Minderjährigen von 15 Jähren und sexueller Belästigung mit Zwang, Drohung oder Überrumpelung anhängig ist.

Das Strafverfahren ist bis heute in der Phase nach der abschließenden Stellungnahme, die am 29. November 2018 gemäß Artikel 175 der Strafprozessordnung erging (…).

Aus dieser ist festzustellen,

- dass, soweit es sich um die behaupteten Verstöße gegen Artikel 9 des Bürgerlichen Gesetzbuches handelt, die Anschuldigungen gegen X Y auf ein großes Medienecho stießen, wie die Zahl der erschienenen Presseartikel (…) belegt;

- dass die Beklagten Screenshots von der Website der Vereinigung LA PAROLE LIBEREE (…) anführten, aus denen hervorgeht, dass Aussagen von Personen, die Opfer waren, öffentlich und umfangreich verbreitet wurden;

- dass darüber hinaus B C, Erzbischof von Lyon, und einige seiner Mitarbeiter wegen Nichtanzeige von sexuellen Übergriffen auf Minderjährige vorgeladen wurden, ein Fall, der derzeit in Beratung ist und der vom 7. bis 9. Januar 2019 zu einer Anhörung vor dem Strafgericht führte, die in den Medien stark bekannt war;

- dass Bücher über die fraglichen Tatsachen oder das angebliche Verhalten der Erzbischöfe von Lyon (…) erschienen sind;

- dass der Antragsteller, der im Übrigen nicht klarstellt, welche Elemente seines Privatlebens durch die Verbreitung des Films der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden sollen, unter diesen Umständen nicht nachweist, inwiefern die Erinnerung an einen bereits in der Öffentlichkeit weit verbreiteten Strafprozess, der zu einem parallelen Verfahren wegen Nichtanzeige geführt hat, geeignet wäre, Tatsachen zu erläutern, die nicht bekannt sind;

- dass hinsichtlich der Verletzung der Unschuldsvermutung die erste Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 9 Absatz 1 des Zivilgesetzbuches erfüllt ist, nämlich dass gegen X Y ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren anhängig ist;

- dass die Beklagten besonders hervorheben, dass der Film sich in seiner Gesamtheit auf die Redefreiheit der Opfer von Pädophilie konzentriert und nicht auf den Fall X Y;

- dass es in diesem Zusammenhang im Gegensatz zu dem, was in der Verteidigung behauptet wird, nicht darauf ankommt, dass es sich bei dem Film nicht um das betreffende Strafverfahren handle, da die Verletzung der Unschuldsvermutung dadurch charakterisiert ist, dass die in der Strafsache genannten Elemente ein Vorurteil aufzeigen, in dem die Schuld des Antragstellers als gegeben angesehen wird;

- dass der Film, der auf den Werdegang und die Entwicklung von drei Personen hinweist, die als Opfer von X Y ("D", "Z" und "E") dargestellt werden, zwangsläufig dazu führt, dass die Tatsachen, über die gegen X Y ein Ermittlungsverfahren geführt wurde, unter solchen Umständen in Erinnerung gerufen werden, dass die Realität der Tat nicht anfechtbar erscheint, auch wenn es sich nicht um einen Dokumentarfilm handelt, der auf die Darstellung des Strafrechts abzielt;

- dass entgegen dem in der Verteidigung angegebenen Umstand unerheblich ist, dass X Y die Tatsachen weitgehend anerkannt hat, indem er um Vergebung bittet; dass Artikel 9 Absatz 1 des Zivilgesetzbuches, der die Prozessstandards des Strafverfahrens und die ungestörte gerichtliche Verhandlung gewährleisten soll, nicht voraussetzt, dass die betreffende Person den Sachverhalt bestreitet, da dieser Artikel unabhängig von der Stellung der betreffenden Person zum Sachverhalt eine Position zulassen soll, die sich darüber hinaus entwickeln kann und die Verbreitung von Informationen über die Schuld der betroffenen Personen nicht als Errungenschaft angesehen werden soll, obwohl sie bis zur Verurteilung als unschuldig gilt;

- dass der Film jedoch aus mehreren Zwischentiteln besteht;

zu Beginn des Films steht

- "Dieser Film ist eine Fiktion, die auf wahren Fakten basiert",

während am Ende des Films drei Zwischentitel auf folgendes hinweisen

- "Pater Y gilt bis zu seinem Prozess als unschuldig";

- "Kardinal C und fünf weitere Mitglieder der Diözese Lyon erschienen im Januar 2019 wegen nicht angezeigter sexueller Übergriffe auf Minderjährige unter 15 Jahren und unterlassener Hilfeleistung vor Gericht. Das Urteil wird am 7. März 2019 verkündet. Sie gelten als unschuldig";

- "Am 3. August 2018 wurde die Verjährung für die Mehrheit der Opfer von 20 auf 30 Jahre verlängert".

- dass die Zuschauer daher am Ende des Films über den Grundsatz der Unschuldsvermutung informiert werden, der wie für jedermann auch für X Y gilt; diese von den Beklagten selbst durchgeführte Maßnahme erinnert daran, dass die angeklagte Person, die nicht verurteilt worden ist, bis heute unschuldig ist und entspricht damit dem Ziel des Artikels 9 Absatz 1 des Zivilgesetzbuches, der vorschreibt, die Schuld nicht als gegeben darzustellen;

- dass diese Information gerade am Ende des Films vor dem Abspann erfolgt, was die Information aller Zuschauer, die an der Vorstellung teilnehmen, ermöglicht;

- dass auch berücksichtigt werden muss, dass am Tag der geplanten Veröffentlichung des Films, dh am 20. Februar 2019, ein möglicher Prozess gegen X Y weder festgelegt noch zu einem nahen Zeitpunkt angesetzt ist, da nur die Stellungnahme gemäß Artikel 175 veröffentlicht wurde; auf jeden Fall gibt es für eine Person, die unter richterliche Aufsicht steht, keine strikte Frist für den Zeitpunkt eines künftigen Prozesses.

Unter diesen Umständen kann die Veröffentlichung des Films zum vorgesehenen Zeitpunkt keinen schwerwiegenden Verstoß gegen die Prozessstandards des Strafverfahrens und die Notwendigkeit der ungestörten Verhandlung vor dem Strafgericht darstellen, wobei zu beachten ist,

- dass eine erhebliche Beeinträchtigung des Verfahrens entstehen würde, wenn die Veröffentlichung des Films mit den Gerichtsverfahren zusammenfiele;

- dass die geforderten Maßnahmen auch unbedingt notwendig und verhältnismäßig sein müssen;

- dass die Maßnahme, die Veröffentlichung des Films bis zum endgültigen Abschluss des Strafverfahrens gegen X Y hinauszuzögern, unter Berücksichtigung der verschiedenen möglichen Rechtsbehelfe (Untersuchungskammer, Strafgericht, Kammer für Strafberufungen, Kassationsgericht) dazu führen könnte, dass die Veröffentlichung erst in mehreren Jahren unter Bedingungen möglich ist, die zu einer schwerwiegenden und höchst unverhältnismäßigen Beeinträchtigung des Grundsatzes der Meinungsfreiheit führen würde und betreffend die Freiheit der Werkschöpfung de facto zur Unmöglichkeit führte, den Film zu verwerten;

- dass dies auch wirtschaftlich unzumutbare Bedingungen schaffen würde;

- dass die Maßnahme, die darauf abzielt, die Vor- und Nachnamen des Antragstellers in den Kopien zu streichen, angesichts der Auswirkungen auf die Filmauswertung in seiner jetzigen Form am 20. Februar 2019 unverhältnismäßig und im Übrigen nicht notwendig ist, da diese einfache Änderung nicht geeignet ist, die offensichtliche Identifizierung von Y als Urheber der mutmaßlichen Tat zu verhindern;

- dass auch die Forderung nach einer Einfügung vor dem Film nicht notwendig und verhältnismäßig erscheint, wenn man die bereits im Film vorhandenen und zuvor genannten Zwischentitel berücksichtigt.

In Anbetracht all dieser Punkte werden die Anträge von X Y zurückgewiesen; die bereits der Öffentlichkeit bekannten Elemente, die am Ende des Films gemachten Erinnerungen und die in einer demokratischen Gesellschaft sehr unverhältnismäßig und nicht notwendig erhobenen Ansprüche erfordern es, dass diesen Ansprüchen nicht stattgegeben wird, nicht zuletzt vor dem Richter im Verfahren über eine einstweilige Verfügung und während einer Zeit, in der das Datum des möglichen Prozesses gegen X Y kurzfristig nicht festgelegt ist.

Diese Entscheidung ist selbstverständlich nicht präjudiziell für etwaige Entschädigungsanträge, die vom Antragsteller gestellt werden könnten. … Der Kläger wird schließlich die Kosten des Verfahrens tragen, …

Aus all diesen Gründen wird/werden

- ...

- die Begehren des Antragstellers abgewiesen

- ...

VII Kommentare zur Entscheidung des Tribunal de Grande Instance de Paris vom 18.02.2019

Die Kleine Zeitung berichtete am 18.02.2019 unter dem Titel: Priester wollte Aufführung verhindern - Film über Missbrauchsskandal in Frankreich darf gezeigt werden:

Ein Film über die Opfer eines pädophilen Priesters in Lyon darf ab Mittwoch in Frankreich gezeigt werden. Ein Pariser Gericht lehnte eine Einstweilige Verfügung gegen den Kinostart von "Grâce à Dieu" ab.

Ozon arbeitet in "Grâce à Dieu" (Gott sei Dank) die Geschichte anhand von drei der 85 Opfer auf, die angesichts des Schweigens der Kirche beschließen, sich zusammenzutun und die Diözese zu verklagen. Die Namen der Opfer wurden für den Film geändert, nicht aber die Namen des Erzbischofs, des Priesters und einer ehemaligen Ehrenamtlichen der Diözese.Deshalb versuchten die Anwälte Preynats, den Kinostart in Frankreich per Einstweiliger Verfügung zu verhindern. Sie argumentierten, der Film komme einer Vorverurteilung des Priesters gleich. Ozon dagegen argumentiert, sein Film zeige nichts, was nicht schon öffentlich bekannt sei - darunter auch Preynats Geständnis.

Die Anwälte des Film-Produzenten und des Verleihers zeigten sich am Montag über die Entscheidung des Gerichts erleichtert, wonach es keinen Grund dafür gibt, den Kinostart des von etlichen Hinweisen begleiteten Films zu verschieben.

Auch Le Monde berichtet am 18.02.2019 unter dem Titel Pédophilie dans l’Eglise : la sortie de « Grâce à Dieu », de François Ozon confirmée par la justice über den ungehinderten Kinostart.

Der Spiegel widmet sich in zwei Kommentaren der Affäre:

Am 23.09.2019 berichtet Nils Minkmar unter dem Titel Missbrauch in der katholischen Kirche Grauenhafte Taten in gedämpftem Ambienteund bezeichnet François Ozons Film "Gelobt sei Gott" als eine Institutionenkritik, wie sie heilsamer kaum sein könnte.

Am 16.03.2020 wird unter dem Titel Katholische Kirche in Frankreich Fünf Jahre Haft für ehemaligen Priester wegen Kindesmissbrauchs über die erfolgte Verurteilung des Priesters berichtet.

VIII Rechtliche Beurteilung des Höchstgerichtes

Nach der Abweisung der Berufung gegen die Entscheidung des Tribunal de Grande Instance de Paris durch das Berufungsgericht 26.06.2019 beantragte Bernard Preynat beim Kassationsgerichtshof die Aufhebung der Entscheidungen der Unterinstanzen.

Darüber hat der Gerichtshof wie folgt entschieden (Zitat aus der Zusammenfassung):

Da das Recht auf Unschuldsvermutung und das Recht auf freie Meinungsäußerung den gleichen normativen Wert haben, ist es Sache des Richters, der mit einem Antrag auf Aussetzung der Ausstrahlung eines audiovisuellen Werks welcher Art auch immer befasst ist, bis zu einer endgültigen Gerichtsentscheidung über die Schuld diese Rechte gegen die betroffenen Interessen abzuwägen und den besten Schutz für das am meisten berechtigte Interesse als Lösung zu finden. Diese Abwägung ist besonders unter Berücksichtigung des Inhalts der streitigen Äußerung, ihres Beitrags zu einer im Allgemeininteresse liegenden Debatte, den möglichen Einfluß auf die Durchführung des Strafverfahrens und der Verhältnismäßigkeit der beantragten Maßnahme vorzunehmen. Aus den Feststellungen und Erklärungen des Berufungsgerichts ergibt sich, dass es

- die betroffenen Interessen abgewogen und

- die Auswirkungen des Films und

- die an die Zuschauer gerichteten Hinweise im Licht des laufenden Strafverfahrens beurteilt hat und

- nicht festgestellt hat, dass die Schuld des Betroffenen vor seinem Prozess als selbstverständlich angesehen wurde.

Zu Recht wurde daher abgeleitet, dass die beantragte Aussetzung eine Maßnahme darstellen würde, die in keinem Verhältnis zu den betroffenen Interessen steht.

IX Weitere Kommentare

Im Kommentar auf der Website von Nomos Paris wird am 09.02.2021 wird unter dem Titel

Liberté d’expression et présomption d’innocence : l’application de la balance des intérêts dans l’affaire« Grâce à Dieu - Meinungsfreiheit und Unschuldsvermutung: Anwendung des Interessenausgleichs im Fall Grâce à Dieu

auf die aus der Entscheidung hervorgehenden Aspekte der Kunstfreiheit und Unverhältnismäßigkeit hingewiesen (Zitat):

Da es sich bei dem streitigen Film nicht um einen Dokumentarfilm, sondern um ein fiktionales Werk handelt, das Teil einer Aktualität und Debatte von allgemeinem Interesse ist, ist es für den Gerichtshof gerechtfertigt, dass im vorliegenden Fall die Freiheit der Meinungsäußerung Vorrang vor der Unschuldsvermutung hat. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass Artikel 10 der Konvention auch die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks umfasst, wenn diese die Teilnahme am öffentlichen Austausch von kulturellen, politischen und sozialen Informationen und Ideen aller Art ermöglicht (EMRK 24. Mai 1988, Müller ua/Schweiz, Nr. 10737/84, §§ 27 und 33).

Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die vom Antragsteller beantragte Aussetzungsanordnung bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung dazu hätte führen können, dass die Veröffentlichung des Films um mehrere Jahre verschoben worden wäre, was zu einem schwerwiegenden und unverhältnismäßigen Eingriff in die Meinungsfreiheit geführt hätte.

Favorartis Kommentar

Die Entscheidung für die Ausstrahlung des Films ist im Sinne der Kunstfreiheit zu begrüßen. Wie in der Entscheidungsbegründung zutreffend hervorgehoben, erfolgte durch die eingefügten Zwischentitel am Ende des Films ein ausreichender Hinweis auf die Unschuldsvermutung. Beachtlich ist wohl auch das Argument. dass die Veröffentlichung des Filmes erst in mehreren Jahren (Warten auf den Prozessausgang) zu einer schwerwiegenden und höchst unverhältnismäßigen Beeinträchtigung des Grundsatzes der Meinungsfreiheit und zur Unmöglichkeit der Verwertung geführt hätte.

⇒ Favor artis daher für François Ozon's Spielfilm Gelobt sei Gott.

X Hinweise zu dieser Webseite

- Der Text der Entscheidung ist zum Teil der Veröffentlichung in Légifrance entnommen und übersetzt.

- Die angeführten Zitate aus Wkipedia (zum Film), aus Deutschlanfunk Kultur, Le Monde, Der Spiegel und Nomos Paris (mit Quellenangaben) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Personenbezogene Daten, die über die Veröffentlichung der Entscheidung hinausgehen, ergeben sich aus dem Bekanntheitsgrad und der öffentlichen Diskussion der Fälle Preynat und Barbarin in Frankreich.