I Film

Omar – Ein Justizskandal ist ein französisch-marrokianisches Filmdrama von Roschdy Zem aus dem Jahr 2011. Der Film basiert auf dem wahren Fall des Omar Raddad. Grundlage des Drehbuchs bildeten sein Buch Pourquoi moi? sowie Jean-Marie Rouarts Omar: La construction d’un coupable. Rouart, damals Literaturchef des Figaro, inspirierte die Figur des Pierre-Emmanuel Vaugrenard, die im Film von Denis Podalydès dargestellt wird. In Frankreich kam Omar – Ein Justizskandal (unter dem Titel. Omar m'a tuer) am 22. Juni 2011 in die Kinos, wo er von über 570.000 Zuschauern gesehen wurde. In Deutschland wurde der Film am 24. September 2014 erstmals auf BR im Fernsehen gezeigt.

Siehe zum Film Wikipedia (deutsch) und Wikipedia (französisch).

II Regie und Besetzung

Roschdy Zem (* 28. September 1965 in Gennevilliers, Frankreich; eigentlich Roschdi Zamzem) ist ein französischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Im Jahr 2000 erfolgte sein Regiedebüt mit dem Film Mauvaise foi, bei dem er neben Cécile de France auch die männliche Hauptrolle übernahm. Für die von einer Beziehung zwischen einer Jüdin und einem Araber handelnde Filmkomödie erhielt er in der Kategorie Bestes Erstlingswerk eine Nominierung für den César. Weitere von ihm inszenierte Filme folgten, darunter das Filmdrama Omar – Ein Justizskandal (2011) und die Filmbiografie Monsieur Chocolat (2016).

Zur Biografie siehe Wikipedia.

Sami Boualija spielt die Rolle des Justizopfers Omar Raddad, Denis Podalydesdie des Schriftstellers Pierre-Emmanuel Vaugrenard und Muarice Bénichou jene des Verteidigers Jacques Vergès. Siehe zur Besetzung nochmals Wikipedia (deutsch).

III Handlung

Zitat aus Wikipedia (deutsch):

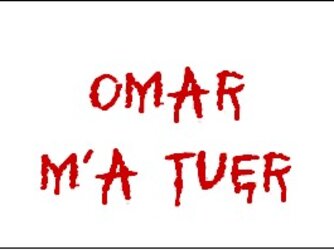

In Toulon wird 1991 der aus Marokko stammende Gärtner Omar Raddad verhaftet. Er wird angeklagt, die wohlhabende Ghislaine Marchal im Keller ihrer Villa ermordet zu haben. Omar hatte kleinere Spielschulden und seine Arbeitgeberin Marchal daher gelegentlich um finanzielle Vorschüsse gebeten. Die Polizei glaubt, dass er am Tattag, einem Sonntag, von ihr kein Geld erbitten konnte und sie daher erstach. Der einzige Beweis für Omars Schuld ist ein grammatikalisch falscher Satzanfang „Omar m’a tuer“ (etwa: „Omar hat mich töten“), den angeblich die sterbende Ghislaine Marchal mit ihrem Blut an die Kellertür geschrieben hat, bevor sie ihren Verletzungen erlag.

Omar beteuert seine Unschuld und tatsächlich finden sich an seinem Körper einen Tag nach der Ermordung Marchals keinerlei Kampfspuren oder Verletzungen, seine Kleider weisen keine Blutflecken auf und es lassen sich keine Spuren von Ghislaine Marchals Anwesen finden. Am Tattag arbeitete er nachweislich im Garten einer anderen Frau und telefonierte in einer Pause mit seiner Ehefrau, die in Toulon weilte. Als die Gerichtsmediziner zudem feststellen, dass Ghislaine Marchal erst am Montag verstorben ist, scheint Omars Unschuld bewiesen, da er sich am Montag nachweislich in Toulon aufhielt. Die Ermittler behaupten jedoch, dass es sich um einen einfachen Rechtschreibfehler aller drei Gutachter handelt, und datieren den Todeszeitpunkt auf Sonntag zurück. Eine erneute Untersuchung der Leiche ist nicht möglich, da diese überraschend früh zur Einäscherung freigegeben wurde.

Obwohl die Gerichtsverhandlung deutlich macht, dass es keinen Beweis für Omars Schuld gibt, wird er 1994 zu 18 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil sorgt für Empörung, so auch beim Schriftsteller Pierre-Emmanuel Vaugrenard, der sich schon lange für Menschenrechte engagiert und nun an einem Buch über Omars Fall zu arbeiten beginnt. Er sucht Zeugen und Bekannte Omars auf. Es wird deutlich, dass Aussagen zurückgehalten wurden, so sah ein Arbeiter am Tattag einen unbekannten Mann bei Ghislaine Marchal klingeln. In Selbstversuchen testet Vaugrenard angebliche Handlungsabläufe, die sich als unmöglich herausstellen, und versucht vergeblich, im Dunkeln den Satz „Omar m’a tuer“ so gerade an eine Tür zu schreiben, wie es Ghislaine Marchal gelungen sein soll. Seine Erkenntnisse, die eine Unschuld Omars propagieren, veröffentlicht er. Dennoch dauert es bis 1998, bis Omar im Rahmen einer Amnestie aus dem Gefängnis entlassen wird. Sein Anwalt und er versuchen vergeblich, seine Unschuld zu beweisen. Inzwischen wurde im Blut von Ghislaine Marchal Fremd-DNA nachgewiesen, die nicht von Omar stammt. Omar geht in Berufung, doch wird die Berufung des Schwurgerichts vom Kassationshof zurückgewiesen. Einen Vergleich der Fremd-DNA mit Datensätzen der nationalen Datenbank Frankreichs lehnt das Gericht bis in die Gegenwart ab.

siehe auch die Filmbeschreibung vom 03.09.2014 auf br.de anläßlich der Erstausstrahlung im September 2014.

IV Der Fall Omar Raddad

Zitat aus Wikipedia (deutsch):

Der Fall Omar Raddad begann mit dem Mord an Ghislaine Marchal im Jahr 1991 in ihrer Villa „La Chamade“ in Mougins (Alpes-Maritimes). Der grammatikalisch falsche Satz »OMAR M’A TUER« (etwa: „Omar hat mich töten“), der mit Marchals Blut an die Wand am Tatort geschrieben wurde, bewog die Justiz dazu, den marokkanischen Omar Raddad, Gärtner des Opfers, trotz seiner Unschuldsbeteuerungen anzuklagen. Der Angeklagte wurde von dem Rechtsanwalt Jacques Vergès verteidigt und am 2. Februar 1994 zu 18 Jahren Haft verurteilt. Am 4. September 1998, nach sieben Jahren im Gefängnis, kam er frei, nachdem der damalige französische Präsident Jacques Chirac ihn am 10. Mai 1996 begnadigt hatte. Allerdings kämpft Raddad noch bis heute um die Bestätigung seiner Unschuld.

Dieser Fall wurde aufgrund der Unklarheiten, die das Szenario des Mordes umgeben, bekannt. Die Leiche von Ghislaine Marchal wurde im Keller gefunden, dessen Tür von innen abgeschlossen war. Offene Fragen waren etwa, ob Marchal trotz der schrecklichen Verletzungen, die an ihrem Körper festzustellen waren, wirklich die Zeit und die Kraft hatte, um sich einzuschließen und die Wörter an die Wand zu schreiben oder ob diese vom Mörder geschrieben wurden.

Die Verurteilung des Gärtners verursachte große Kontroversen in Frankreich wie auch in Marokko, seinem Heimatland. Die Verteidigung kritisierte die Art und Weise, in der die Ermittlungen durchgeführt wurden und widersprach unter anderem den Ergebnissen der Autopsie und der grafologischen Analysen. Nach der Verurteilung verkündete Vergès, dass der nordafrikanische Ursprung des Angeklagten eine Rolle in dem Prozess gespielt hat, vor allem nachdem herauskam, dass die Ermittler dem Richter die Anwesenheit einer dritten DNA-Spur damals nicht mitteilten und Omar Raddad die ganze Zeit als einzigen Verdächtigen präsentierten.

Der Satz in Blut »OMAR M’A TUER« bleibt bis heute symbolträchtig und auch fragwürdig, da er falsch geschrieben wurde. Die korrekte Schreibweise wäre „Omar m’a tuée“. Ein solcher Konjugationsfehler ist von einer aristokratischen gut ausgebildeten Frau wie Ghislaine Marchal sehr unwahrscheinlich.

Siehe auch und sehr ausführlich Wikipedia (französisch).

V Preise

Beim Filmfestival Doha-Tribeca gewann Roschdy Zem im Oktober 2011 den Preis für den besten arabischen Regisseur. Omar – Ein Justizskandal erreichte als marokkanischer Beitrag und einer von neun Filmen die Shortlist der Oscarverleihung 2012 in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film. Beim César 2012 war der Film in den Kategorien Bester Hauptdarsteller (Sami Bouajila) und Bestes adaptiertes Drehbuch (Olivier Gorce, Roschdy Zem, Rachid Bouchareb, Olivier Lorelle) nominiert.

VI Hinweise zu dieser Webseite

- Die Zitate aus der freien Enzyklopädie Wikipedia zum Film, zum Regisseur und zum Fall Raddad (mit den jeweils aus der Verlinkung ersichtlichen Quellenangaben) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Personenbezogene Daten ergeben sich aus dem Film, der Film- und Fallbeschreibung sowie aus der Zeitgeschichte.