I Kunstwerk

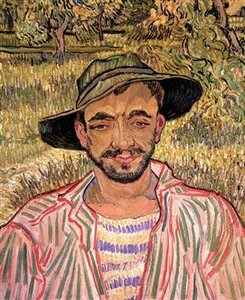

Vincent Van Gogh hat das Gemälde Der Gärtner - Öl auf Leinwand, Format 61 x 50 cm - 1889 in Südfrankreich geschaffen. Es wurde 1954 zum nationalen Kulturerbe Italiens erklärt und befindet sich in der Galleria Nazionale D’Arte Moderna e Contemporeana in Rom, siehe den Eintrag im italienischen Wikipedia. 1977 wurde es um den sehr niedrigen Preis von 600 Millionen Lire (etwa € 315.000,00) an einen Schweizer Kunstsammler verkauft. Im Mai 1988 hätte die Peggy Guggenheim Collection in Venedig das Gemälde um 8,5 Millionen Dollar gekauft, hätte nicht der italienische Staat im November 1988 das Vorkaufsrecht - allerdings zum ursprünglichen Preis von 600 Millionen Lire - ausgeübt. Der Schweizer Kunstsammler sah sich kalt enteignet und rief - nach zeitraubender Ausschöpfung des italienischen Instanzenzuges über 7 Jahre - 1996 den EGMR an, dessen grundsätzliche Entscheidung am 05.01.2000 erging.

Eine lange Geschichte über 25 Jahre mit vielen Fragen zum Kulturgüter- und Eigentumsschutz tut sich auf ...

II Schlagworte

Schutz des Eigentums - Art 1 des 1. Zusatzprotokolles zur EMRK - nationaler Kulturgüterschutz - Ausfuhr von nationalem Kulturgut - öffentliches Recht gegen privates Recht - Vorkaufsrecht - Enteignung - Entschädigung

III Parteien

Beim Schweizer Kunsthändler und Beschwerdeführer handelt es sich um Ernst Beyeler. Er ist 2010 verstorben und war ein Schweizer Galerist, Kunstsammler und Museumsgründer. Er war eine der bekanntesten Persönlichkeiten des internationalen Kunsthandels in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Beyeler war 1970 Mitbegründer und bis 1992 auch Mitorganisator der Internationalen Kunstmesse Art Basel. Das Museum der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel gilt wegen seiner Architektur von Renzo Piano, der Präsentation der Werke und seiner Einbindung in die umgebende Landschaft als eines der schönsten Museen der Welt, siehe die Wikipedia Einträge zu Ernst Beyeler und zur Fondation Beyeler.

IV Sachverhalt

I DIE UMSTÄNDE DES FALLES

A Zeitraum von 1954 bis 1978

8 In einer Anordnung vom 8. Januar 1954 hat das Ministerium für nationale Bildung (Ministero per la pubblica istruzione), das damals für Werke von kulturellem oder künstlerischem Interesse verantwortlich war, das Gemälde Portrait eines jungen Bauern, das 1889 in Saint-Rémy-de-Provence (Frankreich) vom Maler Vincent van Gogh gemalt wurde, zu einem Werk von historischem und künstlerischem Interesse im Sinne von Abschnitt 3 des Gesetzes Nr. 1089 vom 1. Juni 1939 erklärt. Am 20. Januar 1954 wurde die Anordnung dem Besitzer des Gemäldes, Herrn Verusio, einem in Rom lebenden Kunstsammler, zugestellt.

9 Anfang 1977 beschloss Herr Beyeler, das Gemälde über einen Vermittler, Herrn Pierangeli, einen römischen Antiquitätenhändler, zu kaufen.

10 Am 28. Juli 1977 verkaufte Herr Verusio das Werk daher an Herrn Pierangeli zum vereinbarten Preis von 600.000.000 italienischen Lire (ITL).

11 Am 29. Juli 1977 erteilte Herr Beyeler Weisung, diesen Betrag zuzüglich 5.000.000 ITL als übliche Vergütung an Herrn Pierangeli im Austausch für das Dokument zur Bestätigung des Kaufs zu überwiesen. Auf dem Konto von Herrn Pierangeli wurde am 12. August 1977 dieser Betrag gutgeschrieben.

12 Unterdessen hatte Herr Verusio am 1. August 1977 den Verkauf des Gemäldes an das Ministerium für Kulturerbe ("Ministerium") gemäß Abschnitt 30 des vorgenannten Gesetzes Nr. 1089 von 1939 gemeldet. Die Erklärung war nur von Herrn Verusio unterzeichnet worden, erwähnte aber den Namen von Herrn Pierangeli als die andere Vertragspartei. Der Endkäufer (der Beschwerdeführer Herr Beyeler) oder der Lieferort wurde nicht erwähnt.

13 Die in § 32 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 vorgesehene Zweimonatsfrist ist abgelaufen, ohne dass das Ministerium von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hat.

14 Am 21. November 1977 beantragte Herr Pierangeli beim Ausfuhramt von Palermo die Genehmigung für die Übersendung des Gemäldes nach London. Das Gemälde wurde bis zu einer Entscheidung des Ministeriums, ob es von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen will, gemäß § 39 des Gesetz Nr. 1089 von 1939 über eine Ausfuhr, vorübergehend in die Obhut der Sizilianischen Regionalen Kunstgalerie gestellt.

15 In einer Mitteilung vom 3. Dezember 1977 erklärte das Ministerium, es habe nicht die Absicht, das Gemälde zu erwerben, da es nicht von ausreichendem Interesse sei, um den Erwerb durch den Staat zu rechtfertigen. Am 5. Januar 1978 lehnten die Behörden jedoch den Antrag von Herrn Pierangeli auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz mit der Begründung ab, dass es dem nationalen Kulturerbe ernsthaft schaden würde, wenn das Gemälde ausgeführt würde.

16 Am 22. März und 8. April 1978 genehmigte das Ministerium die Rückgabe des Gemäldes an Herrn Pierangeli.

B Zeitraum 1983 bis 1986

17 Am 1. Dezember 1983 gab Herr Pierangeli vor dem Ministerium eine Erklärung ab, in der er angab, er habe das Gemälde im Namen des Herrn Beyeler erworben. Am 2. Dezember 1983 teilten Herr Beyeler und Herr Pierangeli dem Ministerium mit, dass die Peggy Guggenheim Collection in Venedig das Gemälde für 2.100.000 US-Dollar (USD) kaufen wolle, und wiesen darauf hin, dass Herr Pierangeli das Gemälde 1977 im Namen des Herrn Beyeler erworben habe. Gleichzeitig forderten sie das Ministerium auf, anzugeben, ob es beabsichtigt, von seinem Vorkaufsrecht nach dem Gesetz Nr. 1089 von 1939 Gebrauch zu machen.

18 In einem Vermerk vom 9. Januar 1984 teilte das Ministerium den Parteien mit, dass es nicht in der Lage sei, sein Vorkaufsrecht wirksam auszuüben, da kein Vertrag vorliege und eine bloße einseitige Erklärung einer Verkaufsabsicht ungenügend sei. Im Vermerk, der sowohl Herrn Pierangeli als auch Herrn Beyeler übermittelt wurde, hat das Ministerium Herrn Beyeler weder als Eigentümer bezeichnet noch auf die Erklärung vom 1. Dezember 1983 verwiesen.

19 Am 28. Februar 1984 beantragte Herr Petretti, der für und im Namen des Herrn Beyeler handelte, und Herrn Pierangeli beim Ministerium für bildende Künste in Rom und beim Ministerium eine Lizenz, das Gemälde nach Venedig zu verlegen, damit die Sammlung Peggy Guggenheim es im Hinblick auf den Kauf inspizieren konnte. Am 7. März 1984 verweigerte das Ministerium die Genehmigung, den Transport des Gemäldes mit der Begründung, dass die Gefahr bestehe, dass es irreparable Schäden erleiden würde.

20 Anfang 1985 beantragte Herr Pierangeli in seiner Eigenschaft als "Inhaber des Gemäldes für und im Namen von Herrn Ernst Beyeler" wiederum die Erlaubnis, das Gemälde nach Venedig zu verlegen, da die Peggy Guggenheim Collection darum gebeten hatte, es zu inspizieren. Am 30. Januar 1985 richtete der Minister für kulturelles Erbe an Herrn Petretti (dem Vertreter des Herrn Beyeler), die Anfrage, ob der Eigentümer des Gemäldes beschlossen habe, es nach Venedig zu verlegen. Am 21. Februar 1985 bestätigte Herr Petretti, der allein für und im Namen des Herrn Beyeler handelte, dass sein Mandant der Verlegung des Gemäldes zustimme. Zu diesem Zeitpunkt legte er auf formlose Aufforderung des Ministeriums auch eine Kopie der Erklärung vom 1. Dezember 1983 vor. Am 26. Februar 1985 wandte sich Herr Beyeler im Zusammenhang wegen technischer Vorkehrungen für die Überstellung des Gemäldes an das Ministerium. Am 9. April 1985 erteilte das Ministerium die Genehmigung, das Gemälde nach Venedig zu verlegen.

21 In einem Vermerk an Herrn Pierangeli vom 4. Oktober 1985 verwies das Ministerium auf die Mitteilung vom 2. Dezember 1983 und forderte die Unterlagen an, aus denen hervorgeht, dass Herr Pierangeli das Gemälde im Namen des Herrn Beyeler gekauft habe.

22 Am 23. April 1986 ordnete der Minister an, das Gemälde vorübergehend zur Verwahrung in die Galerie für Moderne und Zeitgenössische Kunst nach Rom zu schicken. Der Beschluss, in dem ausdrücklich auf die Mitteilung vom 2. Dezember 1983 Bezug genommen wurde, erging, nachdem die zuständigen Behörden ihre Besorgnis über die Bedingungen, unter denen das Gemälde aufbewahrt wurde, zum Ausdruck gebracht hatten, insbesondere angesichts der Ungewissheit darüber, wer der wahre Eigentümer war und dem Versäumnis der Peggy Guggenheim Collection in Venedig, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

23 Herr Beyeler beantragte erstmals beim Regionalverwaltungsgericht Latium (im Folgenden: RAC) eine gerichtliche Überprüfung des Beschlusses vom 23. April 1986.

24 Am 30. April 1987 richtete Herr Peter, der Herrn Petretti als Anwalt des Herrn Beyeler abgelöst hatte, ein Schreiben an den Direktor der Abteilung Bildende Künste in Rom, in dem er ihm versicherte, dass Herr Beyeler keinerlei Absicht habe, gegen italienisches Recht zu verstoßen, was sich unter anderem auf die Befürchtungen der Behörden beziehe, dass das Gemälde illegal ausgeführt werden könnte.

25 Am 12. Juni 1987 bat Herr Peter die Galerie für Moderne und Zeitgenössische Kunst in Rom um Genehmigung, den Zustand des Gemäldes in der Galerie im Namen seines Mandanten zu überprüfen (der Anwalt bezeichnete seinen Mandanten als "Eigentümer des Gemäldes"). Am 19. Oktober 1987 fand daher mit Zustimmung des Staatsratsbüros ein Treffen in der Galerie für Moderne und Zeitgenössische Kunst in Rom statt. An dem Besuch nahmen unter anderem Herr Beyeler, sein neuer Anwalt, der Direktor der Galerie und ein Experte aus der Peggy Guggenheim Collection (wie im Protokoll festgehalten) teil. Die Direktorin erklärte, dass Unsicherheit gegeben sei (wie sie dem Anwalt des Herrn Beyeler in einem Schreiben vom 20. November 1987 erläuterte), was auf den oben genannten Antrag beim RAC zurückzuführen sei. Mit Schreiben vom 23. Dezember 1987 teilte Herr Beyeler dem Direktor mit, dass er beabsichtige, dieses Verfahren unter anderem wegen der Tatsache einzustellen, dass der Direktor der Galerie ihm als Eigentümer des Gemäldes auf seinen bloßes Verlangen hin Zugang zum Gemälde gewährt habe. Eine Kopie dieses Schreibens wurde auch an die Abteilung für Bildende Künste in Rom geschickt.

C 1988

26 Im Januar 1988 ersuchte das Ministerium Herrn Peter um Klarstellung über das angebliche Eigentum des Herrn Beyeler an dem Gemälde. Herr Beyeler antwortete mit einer Kopie der Mitteilungen vom 1. und 2. Dezember 1983. Er führte ferner aus, dass es keine spätere Eigentumsübertragung zwischen Herrn Pierangeli und ihm gegeben habe, da er das Eigentum an dem Gemälde unmittelbar erworben habe.

27 Aus zwei Schreiben des Anwalts des Herrn Beyeler an den zuständigen Generaldirektor des Ministeriums vom 5. und 26. Februar 1988, deren Inhalt von der Regierung nicht bestritten wurde, geht hervor, dass das Ministerium Herrn Beyeler allein bei mindestens zwei Gelegenheiten (eines davon war während eines Treffens mit einem der Anwälte von Herrn Beyeler im Büro des Generaldirektors am 28. Januar 1988) darüber informiert hatte, dass der italienische Staat am Kauf des-Gemäldes interessiert war, jedoch betonte, dass es für diesen Zweck nur über ein begrenztes Budget verfüge.

28 Aus einem Schreiben von Herrn Peter vom 22. Februar 1988 an den Generaldirektor des Ministeriums geht hervor, dass dieser am 19. Februar mit Herrn Peter telefoniert hatte und um die Erlaubnis des Herrn Beyeler gebeten hatte, das Gemälde als dessen Eigentümer in der Galerie für Moderne und Zeitgenössische Kunst in Rom auszustellen. Der Inhalt dieses Telefongesprächs und des darauf Bezug nehmenden Schreibens wurde von der Regierung nicht bestritten, obwohl dem Gericht keine vollständige Abschrift des Gesprächs vorgelegt worden ist.

29 In einem Schreiben vom 26. Februar 1988 teilte Herr Beyeler dem Ministerium unter Hinweis auf ihre früheren Gespräche zu diesem Thema mit, dass er bereit sei, das Gemälde für 11.000.000 US-Dollar an den italienischen Staat zu verkaufen, und erklärte, es handele sich um einen viel niedrigeren Preis als in Verhandlungen mit Personen, die am Kauf des Gemäldes interessiert seien. Am 14. April 1988 wies Herr Beyeler das Ministerium darauf hin, dass es nicht innerhalb der von ihm in seinem Schreiben vom 26. Februar genannten Frist auf sein Angebot geantwortet habe.

30 Am 2. Mai 1988 verkaufte Herr Beyeler das Gemälde für 8.500.000 US-Dollar an die Peggy Guggenheim Collection in Venedig.

31 Am folgenden Tag haben die Parteien den Kaufvertrag dem Ministerium gemäß § 30 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 und Art. 57 des Königlichen Erlasses Nr. 363 vom 30. Januar 1913 angezeigt.

32 In einem Vermerk vom 1. Juli 1988 teilte das Ministerium den Parteien mit, dass es der Erklärung die in den vorgenannten Bestimmungen vorgesehenen Wirkungen nicht zuschreiben könne, da Herr Beyeler keinen gültigen Titel des Gemäldes habe. Das Ministerium vertrat insbesondere die Auffassung, dass die Erklärung von Herrn Verusio an Herrn Pierangeli im Jahre 1977 und die Erklärung vom 2. Dezember 1983 mit dem Zweck des § 30 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 im Widerspruch stehen und nicht den Anforderungen des Königlichen Dekrets Nr. 363 von 1913 entspricht.

33 Am 5. Juli 1988 beantragte Herr Beyeler beim Ministerium die Rückgabe des Gemäldes, das sich noch in der Obhut der Galerie für Moderne und Zeitgenössische Kunst in Rom befinde. Der Antrag wurde gemäß Art 37 des Königlichen Erlasses Nr. 363 von 1913 gestellt, der ua vorsieht, dass ein Kunstwerk, das nach den Bestimmungen des Dekrets aufbewahrt wird, an den Eigentümer zurückgegeben werden kann, wenn er garantieren kann, dass es in gutem Zustand bleibt. Das Ministerium antwortete nicht.

34 Am 4. August 1988 antwortete Herr Peter auf den Vermerk vom 1. Juli und wies ua darauf hin, dass der italienische Staat Herrn Beyeler bereits 1984 als rechtmäßigen Eigentümer des Gemäldes behandelt habe, indem er ihm insbesondere die Erlaubnis erteilt habe, das Gemälde von Rom nach Venedig zu verlegen, und indem er andeutete, dass er es von ihm kaufen wolle.

35 Am 16. September 1988 übermittelte Herr Beyeler auf ein informelles Ersuchen der italienischen Behörden die Kontoauszüge, aus denen hervorgeht, dass Herr Pierangeli das Gemälde im Namen des Herrn Beyeler erworben hatte.

36 In einer Anordnung vom 24. November 1988 machte das Ministerium von seinem Vorkaufsrecht aus dem Verkauf von 1977 Gebrauch. Es machte geltend, die am 28. Juli 1977 zugestellte Bekanntmachung sei ungültig, da die Mitteilungen vom 3. August 1977 und 2. Dezember 1983 nicht die Informationen enthielten, die für die Gültigkeit des Verkaufs nach Art 57 des Königlichen Erlasses Nr. 363 von 1913 erforderlich seien. Das Ministerium war der Auffassung, dass es zu diesen Zeitpunkten nicht in der Lage gewesen sei, die wahre Identität der Vertragsparteien festzustellen, da Herr Beyeler die Mitteilung über den Vertrag nicht unterzeichnet habe, und sie daher daran gehindert habe, unter Berücksichtigung aller Tatsachen über die Ausübung ihres Vorkaufsrechts zu entscheiden. Außerdem sei das öffentliche Interesse am Erwerb des Gemäldes durch den Mangel an Werken von Vincent van Gogh in italienischen Museen und die Notwendigkeit gerechtfertigt, die Einhaltung des verletzten Gesetzes sicherzustellen. Außerdem habe der Umstand, dass der tatsächliche Käufer des Gemäldes, Herr Beyeler, ausländischer Staatsangehörigkeit sei, für den Schutz des Gemäldes eine besondere Bedeutung erlangt.

Dementsprechend kam das Ministerium zu dem Schluss, dass

- a) dass die Unterlagen über die Zahlung des Gemäldes, die Herr Beyeler über Herrn Pierangeli an Herrn Verusio geleistet hat, belegen, dass das Gemälde direkt von Herrn Verusio an Herrn Beyeler verkauft worden war;

- b) dass nach § 61 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 das in §§ 31 und 32 vorgesehene Vorkaufsrecht besteht;

- c) dass es von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht und

- d) die Zahlung des in der Vereinbarung von 1977 festgelegten Preises, nämlich 600.000.000 ITL, an den Inhaber des Titels zu leisten.

37 Der Beschluss wurde Herrn Verusio und Herrn Beyeler am 30. November bzw. 22. Dezember 1988 zugestellt.

V Nationales Verfahren

D Verfahren betreffend die verschiedenen Anträge des Herrn Beyeler beim Regionalverwaltungsgericht Latium

38 In der Zwischenzeit hatten Herr Beyeler und die Solomon Guggenheim Corporation am 18., 19. und 20. Oktober 1988 beim Regionalverwaltungsgericht einen Antrag auf Nichtigerklärung des Vermerks vom 1. Juli 1988 beantragt. Herr Beyeler machte insbesondere geltend, das Ministerium habe ultra vires gehandelt (die Kompetenzen überschritten), die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 verletzt und im vorliegenden Fall eine falsche Beurteilung dessen vorgenommen, was im öffentlichen Interesse liege. Herr Beyeler machte ferner geltend, dass § 61 dieses Gesetzes verfassungswidrig sei.

39 Am 16. und 17. Januar 1989 stellte Herr Beyeler einen weiteren Antrag und beanstandete die Nichtbeantwortung seines Antrags vom 5. Juli 1988 auf Rückgabe des Gemäldes.

40 Am 30. Januar 1989 beantragte Herr Beyeler beim Regionalverwaltungsgericht Latium die Aufhebung des Ministerialbeschlusses vom 24. November 1988. Er beanstandete ua, dass die beanstandete Entscheidung ultra vires getroffen worden sei, dass die Begründung unzureichend und widersprüchlich sei, dass die vom Ministerium durchgeführte Untersuchung unzureichend gewesen sei, dass ein Verstoß gegen die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 1089 und der Art. 1705 und 1706 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend die Behörde vorliege und dass die Entscheidung nicht im öffentlichen Interesse erfolgt sei, da es unverständlich sei, dass ein öffentliches Interesse , 1988 bestehe, wenn es 1977 keines gegeben hatte. Herr Beyeler machte geltend, er habe jedenfalls jetzt den Titel durch Ersitzung erworben. Er beschwerte sich auch darüber, dass der beanstandete Beschluss erfolgte, weil er ausländischer Staatsangehöriger war. Er machte auch geltend, dass ein Verstoß gegen Art 1224 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegt, der Schäden aus geldrechtlichen Verpflichtungen betreffe, da der gezahlte Preis nicht überprüft worden sei.

41 Schließlich beantragte Herr Beyeler beim Regionalverwaltungsgericht Latium, dem Verfassungsgericht die Frage zu stellen, ob die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 mit den Artikeln 3, 24, 42 und 97 mit der italienischen Verfassung vereinbar seien.

42 Das Regionalverwaltungsgericht Latium ordnete die Verbindung der verschiedenen Klagen an, bevor er sie alle in einem Urteil vom 16. November 1989 abwies, das Herrn Beyeler am 26. Januar 1990 zugestellt wurde.

43 Das Gericht stellte fest, dass die am 3. August 1977 abgegebene Erklärung nicht alle wesentlichen Angaben enthielt, die in Art. 57 des Königlichen Erlasses Nr. 363 von 1913 verlangt worden seien, und daher als "null und nichtig" anzusehen sei. Sie sei vom tatsächlichen Käufer nicht unterzeichnet worden, und der Lieferort in Italien sei nicht angegeben worden. Außerdem stellte das Gericht fest, dass die Mitteilungen vom 1. und 2. Dezember 1983 den Lauf der zweimonatigen Verjährungsfrist nicht auslösen konnten, da sie nicht vom Verkäufer vorgenommen worden seien und nicht den Anforderungen von Art. 57 des königlichen Dekrets genügten. Die Ungewissheit darüber, wer der wahre Eigentümer des Gemäldes war, hatte folglich verhindert, dass die zweimonatige Verjährungsfrist in Lauf gesetzt werden konnte, da die Behörden auch Untersuchungen anstellen mussten, um festzustellen, wer der Eigentümer war, und dass es Sache der Person war, die den Verkauf mitteilte, den Eigentumsnachweis zu erbringen. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Parteien verpflichtet gewesen seien, den Verkauf zu erklären, und dass ihre Nichterfüllung dazu geführt habe, dass die Zweimonatsfrist nicht mehr anwendbar sei. Das nicht mehr befristete Vorkaufsrecht der Behörden sei somit "dauerhaft" geworden.

44 Das Regionalverwaltungsgericht Latium stellte ferner fest, dass die zuständige Behörde triftige Gründe für die Feststellung angeführt habe, dass ein berechtigtes öffentliches Interesse am Erwerb des Werks bestehe (insbesondere wegen der Tatsache, dass es keine größeren Werke von Vincent van Gogh in den Sammlungen des Staates gab und das öffentliche Interesse vor unlauterem Verhalten der Parteien geschützt werden müsse). Außerdem sei der Umstand, dass der Staat 1977 zweimal die Ausübung seines Vorkaufsrechts abgelehnt habe, unerheblich, da das, was im öffentlichen Interesse liege, unter Berücksichtigung der derzeitigen Lage und der Erfordernisse zu beurteilen sei. Insoweit seien dem Ministerium nicht alle Informationen zur Identifizierung des Eigentümers des Gemäldes zur Verfügung gestellt worden, sodass es bis September 1988 nicht in der Lage gewesen sei, unter Berücksichtigung aller Tatsachen über die Ausübung ihres Vorkaufsrechts zu entscheiden.

45 Das Regionalverwaltungsgericht Latium stellte ferner fest, dass die Staatsangehörigkeit des Herrn Beyeler zwar einer der Faktoren gewesen sei, die das Ministerium bei der Entscheidung über die Ausübung seines Vorkaufsrechts berücksichtigt habe, dass dies aber nicht der Hauptfaktor gewesen sei.

46 Was den Antrag des Herrn Beyeler auf Ersatz des nicht überprüften Werts des Gemäldes betrifft, so hat das Regionalverwaltungsgericht Latium festgestellt, dass § 31 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 den Behörden keinen Ermessensspielraum einräume, da die Bestimmung ua vorsah, dass sie dem Eigentümer des Werkes nur den in der Übertragungsschrift festgelegten vereinbarten Preis zu zahlen hätten, dies auch im Vorkaufsfall nach Art 61 (der sich auf Art 31 bezieht). Das Gericht stellte jedoch fest, dass Herr Beyeler beantragen konnte, dass der Wert des Gemäldes durch eine Schadensersatzklage vor den ordentlichen Zivilgerichten revidiert wird.

47 Zu den Anträgen, die die Nichtbeantwortung des Antrags des Herrn Beyeler vom 5. Juli 1988 betrafen, vertrat das Gericht die Auffassung, dass sie angesichts der am 24. November 1988 erlassenen Anordnung der Ausübung des Vorkaufsrechtes nicht mehr relevant seien.

48 Schließlich hat das Gericht die von Herrn Beyeler aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen offensichtlich als unbegründet erklärt, da im vorliegenden Fall der außergewöhnliche Charakter des Kunstwerks und das unsachgemäße Verhalten der Parteien eine Verlängerung des Vorkaufsrechts auf unbestimmte Zeit gerechtfertigt hätten, was zu einer Beschränkung des Eigentumsrechts geführt habe.

E Verfahren im Staatsrat

49 Herr Beyeler legte beim Consiglio di Stato Beschwerde ein. Unter anderem machte er geltend, dass die Verwaltungsgerichte in dem vorliegenden Fall nicht zuständig seien, da die Behörden Befugnisse ausgeübt hätten, die sie nicht haben und jene, die sie hätten, nicht ordnungsgemäß ausgeübt haben.

50 Mit Urteil vom 19. Oktober 1990 wies der Consiglio di Stato das Rechtsmittel zurück und bestätigte das Urteil des Regionalverwaltungsgerichtes Latium in vollem Umfang. Er stellte fest, dass sich der unmittelbare Fall auf eine mangelhafte Erklärung beziehe, nicht auf die Unterlassung einer Erklärung, und dass er in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte falle, weil er die Ausübung bestehender Befugnisse betreffe. Weiter heißt es, dass die Behörden, da die Erklärung von 1977 nicht alle wesentlichen Angaben enthielt, die laut Königlichen Erlass Nr. 363 von 1913 erforderlich waren – insbesondere die Identität aller Vertragsparteien –, berechtigt waren, das Vorkaufsrecht nach § 61 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 auszuüben, wobei dieses Recht nur dann einer Verjährungsfrist unterlag, wenn eine neue Erklärung nach dem Gesetz abgegeben wurde. Der Consiglio di Stato stellte ferner fest, dass Herr Beyeler das Gemälde nicht endgültig durch Ersitzung hätte erwerben können.

51 Der Consiglio di Stato vertrat die Auffassung, dass die Behörden keinen Fehler gemacht hätten, als sie Herrn Beyeler als die Person betrachtet hätten, der gegenüber sie das Vorkaufsrecht auszuüben hätten, und dass sich im vorliegenden Fall das Vorkaufsrecht der Behörden von dem nach allgemeinem Recht bestehenden unterscheide. Es kommt einer tatsächlichen Enteignungsmaßnahme gleich, da die Übertragung des Kunstwerks lediglich die Voraussetzung sei, die den Behörden die rechtmäßige Enteignung erlaubt. Der Consiglio di Stato führte aus wie folgt:

- "Daher verbleibt – selbst unter Berücksichtigung des Vorbringens der Berufungswerber, dass Herr Pierangeli das Gemälde von Herrn Verusio als indirekter Bevollmächtigter von Herrn Beyeler erworben hat - die Tatsache, dass es gerade diese Position des Herrn Beyeler ist, die letztlich durch die unterzeichnete Vereinbarung berührt wird. ...

- Die Verwaltungsbehörden haben somit keinen Tatsachenfehler bei der Identifizierung des tatsächlichen Käufers begangen, dem die Erklärung über die Ausübung des Vorkaufsrechts – wie auch Herrn Verusio - zuzustellen ist....

- Darüber hinaus ist die Tatsache, dass das in § 30 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 vorgesehene Vorkaufsrecht gegenüber dem tatsächlichen Eigentümer und auf jeden Fall gegen den Endabnehmer in einer durch das Eingreifen eines Bevollmächtigten komplizierten Transaktionslinie auszuüben ist, auch eng mit dem besonderen Charakter des Vorkaufsrechts verbunden. ...

- Der Vorkauf, wie er in den §§ 31 ff des Gesetzes Nr. 1089 ... vorgesehen ist, funktioniert nicht in der gleichen Weise wie die gleichnamige zivilrechtliche Transaktion ..., so dass der Mechanismus, mit dem das Vorkaufsrecht tatsächlich ausgeübt wird, als zur allgemeineren Kategorie von Enteignungsmaßnahmen gehörig anzusehen ist (für die die Übertragung lediglich eine Voraussetzung für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist). Die Gültigkeit der Übertragung ist daher kein entscheidender Faktor, da die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht dazu führt, dass die Behörden für den Verkäufer in Verhandlungen zwischen Einzelpersonen eintreten, sondern vielmehr die – umgekehrte – Wirkung der Annullierung des Verkaufs und die Begründung eines Erwerbs ...

- ... Es ist... vielmehr eine tatsächliche Enteignungshandlung, die nur den wirklichen Eigentümer des Gutes betreffen kann, da dies die einzige Person ist, gegen die die Enteignung wirksam ausgeübt werden kann..."

52 Der Consiglio di Stato wies ferner darauf hin, dass das Verhalten der Behörden nicht als widersprüchlich angesehen werden könne: Wie das Regionalverwaltungsgericht Latium bereits ausgeführt hatte, hätten die Behörden die Angelegenheit sorgfältig angegangen und letztlich erst dann beschlossen, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, wenn sie aufgrund der in ihrem Besitz stehenden Unterlagen sicher gewesen seien, dass das Gemälde im Namen von Herrn Beyeler erworben und von ihm bezahlt worden sei. Der Consiglio di Stato wies ferner darauf hin, dass die Staatsangehörigkeit des Antragstellers die Entschlossenheit des Ministeriums, von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, verstärkt habe.

53 Der Consiglio di Stato stellte ferner fest, dass die von Herrn Beyeler aufgeworfenen Fragen der Verfassungswidrigkeit der Art. 31, 32 und 61 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 offensichtlich unbegründet seien. Diese Fragen betreffen insbesondere Artikel 3 der Verfassung, der ua den Grundsatz der Nichtdiskriminierung statuiert, Artikel 42, der das Eigentumsrecht garantiert, und schließlich Artikel 97, der den Grundsatz der ordnungsgemäßen öffentlichen Verwaltung festlegt. Zu Art. 3 hat der Consiglio di Stato darauf hingewiesen, dass die besondere Art der Situation, die sich aus einer ungültigen Verkaufserklärung ergebe, im vorliegenden Fall eine unterschiedliche Behandlung rechtfertige. In Bezug auf Artikel 42 vertrat sie – im Hinblick auf die Übertragung von Eigentum an geschützten Werken – die Auffassung, dass Privatpersonen Pflichten zu Treu und Glauben und Transparenz hätten. Was schließlich Art. 97 betrifft, so stellte er fest, dass die Verzögerung des Staates bei der Ausübung seines Vorkaufsrechts dem unsachgemäßen Verhalten der Parteien zuzurechnen sei.

F Rechtsmittel beim Kassationsgericht

54 Herr Beyeler legte daraufhin beim Kassationsgericht Rechtsmittel ein und machte geltend, dass seine Rechtssache in die Zuständigkeit der ordentlichen Zivilgerichte und nicht der Verwaltungsgerichte falle. Er machte erneut geltend, dass die §§ 31, 32 und 61 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 im Lichte der Artikel 3 und 42 der italienischen Verfassung verfassungswidrig seien.

55 In einem Beschluss vom 11. November 1993 stellte der Kassationsgerichtshof fest, dass die Fragen der Verfassungsmäßigkeit nicht offensichtlich unbegründet seien.

56 Der Kassationsgerichtshof hat zunächst entschieden, dass, wenn die Behörden ihr Vorkaufsrecht jederzeit ausüben könnten, die Rechte des Verkäufers stets eingeschränkt würden, was zu ständiger Unsicherheit hinsichtlich der Rechtsstellung in Bezug auf das Werk führen würde. Der Kassationsgerichtshof hat insoweit darauf hingewiesen, dass, selbst wenn die erste Erklärung ungültig gewesen wäre, das Vorkaufsrecht dennoch hätte ausgeübt werden können, sobald die Behörden alle nach dem Statut erforderlichen Informationen erhalten hätten (in diesem Zusammenhang - wie der Consiglio di Stato bereits festgestellt hatte - dass das Ministerium sein Vorkaufsrecht erst ausgeübt habe, als sicher war, dass das Gemälde im Namen von Herrn Beyeler erworben worden war und ein Geldbetrag von ihm bezahlt wurde). Die Behörden waren sich dies erst sicher gewesen, als das Ministerium die Kontoauszüge über den Verkauf 1977 erhalten hatte. Der Kassationsgerichtshof stellte fest, dass der Vorkaufsbeschluss mehr als zwei Monate später erlassen und den Parteien zugestellt worden war.

57 Das Kassationsgericht stellte sodann fest, dass Herr Beyeler, selbst wenn er davon ausginge, dass der Vorkaufsbeschluss eine tatsächliche Enteignungsmaßnahme darstelle, wie der Consiglio di Stato gesagt habe, anders behandelt worden sei als jeder andere, dessen Vermögen enteignet worden sei. Die Entschädigung, auf die Eigentümer von Vermögensgegenständen, auf die der Staat von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hat, Anspruch hatten, wurde auf einer anderen Grundlage berechnet als die, die bei der Berechnung der in anderen Fällen der Enteignung zu zahlenden Entschädigung angewendet wurde; außerdem bestehe kein Recht auf gerichtliche Kontrolle. Auch wenn der in der Übertragungsurkunde genannte vereinbarte Preis eine ausreichende Entschädigung darstellen könnte, wenn der Vorkaufsfall innerhalb der im Gesetz vorgesehenen Zweimonatsfrist eingetreten ist, trifft dies nicht mehr zu, wenn das Vorkaufsrecht mehrere Jahre später ausgeübt wurde, wie dies im vorliegenden Fall der Fall war. Herr Beyeler sei auch anders behandelt worden als eine Person, die keine Übertragungserklärung abgegeben habe. Das Gericht vertrat unter Berücksichtigung des § 31 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 die Auffassung, dass der Staat, wenn es in der letztgenannten Art des Falles unmöglich sei, den vereinbarten Preis zu bestimmen, dem Eigentümer eine Entschädigung in Höhe des Marktwerts des Werkes zahlen müsse.

58 Schließlich sei, wenn das Verfassungsgericht die streitigen Bestimmungen für verfassungswidrig halte, eine der Folgen, dass die mit solchen Rechtssachen befassten ordentlichen Gerichte zuständig seien und Herr Beyeler die Entscheidung vor diesen Gerichten anfechten und sich auf die Verzögerung der italienischen Behörden bei der Ausübung ihres Vorkaufsrechts berufen könne.

59 Der Kassationsgerichtshof setzte das bei ihm anhängige Verfahren aus und ordnete die Abtretung des Verfahrens an das Verfassungsgericht an.

G Verfahren vor dem Verfassungsgericht

60 Mit Urteil vom 14. Juni 1995 hat das Verfassungsgericht die vom Kassationsgerichtshof aufgeworfene Frage der Verfassungsmäßigkeit für unbegründet erklärt. Er betonte erstens den besonderen Charakter der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 1089 von 1939, die darauf abzielten, "Vermögenswerte im Zusammenhang mit den grundlegenden Interessen des kulturellen Lebens des Landes zu schützen". Der besondere Charakter solcher Vermögenswerte habe die Gewährung restriktiverer Befugnisse der Behörden gerechtfertigt. Folglich habe es keine diskriminierende Behandlung gegeben, da sich die Sachlage von der in einem ordentlichen Enteignungsverfahren unterschieden habe. Es bestehe auch keine Ungleichbehandlung zwischen den Fällen, in denen eine ungültige Erklärung abgegeben wurde, und den Fällen, in denen der Verkauf nicht angemeldet worden war, da selbst im letzteren Fall der zu zahlende Ausgleich der zum Zeitpunkt des Verkaufs vereinbarte Preis wäre. Wenn der vereinbarte Preis für einen nicht angemeldeten Verkauf nicht bekannt war, müsste er auf der Grundlage der verfügbaren Beweise ermittelt werden.

61 In Bezug auf den angemessenen Preis, den der Staat bei verspäteter Ausübung seines Vorkaufsrechts zu zahlen hatte, hat das Verfassungsgericht im Übrigen erneut darauf hingewiesen, dass diese Frage nicht auf der Grundlage der Kriterien entschieden werden könne, die zur Bestimmung der Höhe des Ausgleichs in einem ordentlichen Enteignungsverfahren herangezogen werden, da das Verfahren anderer Art gewesen sei und der im vorliegenden Fall gezahlte Betrag Vertragsbestandteil war und auf freien Entscheidungen der Vertragsparteien beruhte. Daraus folgt, dass der Preis unter normalen Umständen, dh in Fällen, in denen das Vorkaufsrecht innerhalb der vorgeschriebenen Frist ausgeübt wurde, auch unter dem unter dem Marktwert liegend nicht lächerlich oder bloß symbolischer Natur wäre. Schließlich stellte das Verfassungsgericht fest, dass § 61 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 in dem Teil des Gesetzes über "Strafen" zu finden ist. Ein entscheidender Faktor war daher die Tatsache, dass der wirtschaftliche Verlust des Eigentümers eine Folge einer Unregelmäßigkeit oder eines Versäumnisses seinerseits war, den Verkauf des Gutes zu erklären, wodurch der Verkauf unerheblich wurde und den Staat berechtigte, sein Vorkaufsrecht jederzeit auszuüben. Da es sich jedoch nicht um eine echte strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Sanktion handelte, war es richtig, dass die Behörden jederzeit über ein Ermessen verfügen sollten, um ihr Vorkaufsrecht auszuüben. Außerdem könnten Einzelpersonen diese Position jederzeit durch Einreichung einer Klage der verspäteten Ausübung anfechten.

H Anrufung des Kassationsgerichtshofs

62 Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts wies das Kassationsgericht das Rechtsmittel des Herrn Beyeler mit Urteil vom 16. November 1995 ab, das am 11. März 1996 bei der Kanzlei hinterlegt wurde. Es stellte fest, dass die Verwaltungsgerichte für die Rechtssache zuständig seien und dass der Fall sowohl für die Ausübung seines Vorkaufsrechts durch den Staat zu irgendeinem Zeitpunkt als auch für die Behauptung, dass die Zustellung des Vorkaufsbeschlusses mangelhaft gewesen sei, Fragen betreffe, die sich auf die Art und Weise bezogen hätten, in der die Behörden ihre Befugnisse ausgeübt hätten, und nicht die Ausübung von Befugnissen, die sie nicht innehatten.

63 Der Kassationsgerichtshof vertrat ua die Auffassung, dass es ohne eine diesbezügliche gesetzliche Regelung willkürlich gewesen wäre, die obligatorische Zweimonatsfrist ab dem Zeitpunkt laufen zu lassen, zu dem die (nicht näher bezeichneten) Dienststellen der Behörden auf der Grundlage unbestimmter Faktoren oder Umstände von dem Verkauf erfahren hätten. Das Kassationsgericht stellte jedoch fest, dass das Vorkaufsrecht richtigerweise jederzeit ausübbar war und gegen jeden, der im Besitz des Vermögens war (wobei er darauf abstellte, dass die Behörden von ihrem Vorkaufsrecht erst Gebrauch gemacht hätten, wenn sie sicher gewesen seien, dass das Gemälde im Namen des Herrn Beyeler erworben worden war). Im Übrigen sei das Vorbringen des Bezuges von § 61 auf § 32 (der ua eine Frist von zwei Monaten vorsah) unerheblich, da § 32 Verfahrensbestimmungen enthalte, die auch für staatliche Vorkaufsrechte gelte, die keiner Frist unterliegen, wie etwa die Regel, dass der Staat zum Zeitpunkt der Ausübung des Vorkaufsrechts Eigentum erworben habe, oder die Regel, dass die Bestimmungen eines Kaufvertrags den Staat nicht binden.

I Der Diebstahl des Gemäldes und sein Wiederauffinden

64 In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 1998 wurde das Gemälde, das sich noch in der Galerie für Moderne und Zeitgenössische Kunst in Rom befand, zusammen mit zwei anderen Gemälden bei einem bewaffneten Raubüberfall gestohlen. Es wurde im Juli 1998 von den Carabinieri und der italienischen Polizei gefunden.

VI Nationales Recht und UNESCO-Konvention

II RELEVANTES INNERSTAATLICHES RECHT

65 Nach Art. 1706 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuchs hat der Verkauf beweglicher Sachen durch einen Agenten im eigenen Namen, aber für seinen Auftraggeber (indirekte Stellvertretung) die Folge, dass das Eigentum automatisch an den Auftraggeber übertragen wird, der es dann vom Vertreter beanspruchen kann.

66 Bei Kunstwerken, die für das künstlerische Erbe der Nation von Interesse sind, sind Übertragungen und sonstige Rechtsgeschäfte an bestimmte Bedingungen geknüpft. § 30 des Gesetzes Nr. 1089 vom 1. Juni 1939 sieht vor, dass der Eigentümer oder der Besitzer von Gegenständen, die als von kulturellem oder künstlerischem Interesse im Sinne von § 3 angesehen werden, dem zuständigen Ministerium (ab 1974 das Ministerium für kulturelles Erbe) jede Transaktion, ob entgeltlich oder unentgeltlich, gänzlich oder teilweise, zu melden hat.

67 Die §§ 31 Abs 1 und 32 Abs.1 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 sehen vor, dass das Ministerium innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der oben genannten Erklärung ein Vorkaufsrecht ausüben kann, und zwar zu dem in der Übertragungsakte genannten vereinbarten Preis, wenn die Übertragung entgeltlich erfolgt (§ 31 Abs 1). Für den Fall, dass das Kunstwerk gleichzeitig mit anderen Werken zu einem Gesamtpreis verkauft werden sollte, wird dieser Preis automatisch vom Minister oder, wenn der Verkäufer es begehrt, von einem Ausschuss aus drei Mitgliedern bestimmt, von denen eines vom Verkäufer bestellt wird (§ 31 Abs 3).

68 § 36 sieht vor, dass der Eigentümer oder Besitzer jede Ausfuhrabsicht melden muss. In diesem Fall kann das Ministerium innerhalb von neunzig Tagen ab dem Tag der Erklärung ein Vorkaufsrecht zu einem vom Ministerium festgesetzten Preis ausüben, wenn der Gegenstand in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgeführt werden soll, und für den in der Meldung angegebenen Wert in anderen Fällen (§ 39).

69 § 61 sieht ferner vor, dass "Übertragungen, Vereinbarungen und andere Rechtsgeschäfte, die unter Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder unter Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen vorgenommen werden, automatisch nichtig sind" und das Ministerium sein Vorkaufsrecht nach den §§ 31 und 32 weiterhin ausüben kann.

70 Das Gesetz sieht ferner vor, dass bis zum Erlass eines Durchführungsbeschlusses (bis dato ist keiner erlassen) die Bestimmungen des Königlichen Erlasses Nr. 363 vom 30. Januar 1913 weiterhin gelten (§ 73). Art 57 des königlichen Erlasses schreibt ua den Inhalt der oben genannten Erklärungen vor, sie müssen zB eine kurze Beschreibung des Vertragsgegenstandes, der Übertragungsbedingungen, der Namen, Anschriften und Unterschriften der Vertragsparteien sowie eine Angabe des Datums und des Ortes enthalten, an dem das verkaufte Gut an den Käufer geliefert wird. Nach dieser Bestimmung gilt eine Erklärung, die nicht alle diese Informationen vollständig und präzise enthält, als nichtig.

71 § 63 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 sieht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und eine Höchststrafe von 75.000.000 ITL vor, unter anderem wegen Nichtabgabe der in § 30 vorgeschriebenen Erklärung.

72 Schließlich regeln §§ 66 ff. des königlichen Dekrets die Enteignung beweglicher und unbeweglicher Sachen und verweisen an mehreren Stellen auf das Gesetz Nr. 2359 vom 25. Juni 1865 über Enteignungen im öffentlichen Interesse. In diesem Zusammenhang sieht Art 67 des königlichen Erlasses vor, dass der Bildungsminister eine Erklärung von öffentlichem Interesse abgibt, nachdem der Rat für Altertümer und Bildende Kunst (Consiglio superiore per l'antichité e le belle arti) seine Zustimmung erteilt hat und Stellungnahmen vom Consiglio di Stato abgegeben wurden.

III Die UNESCO-Konvention vom 14. November 1970

73 Das UNESCO-Übereinkommen über die Mittel zum Verbot und zur Verhinderung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und Übertragung von Eigentum an Kulturgütern wurde am 14. November 1970 in Paris unterzeichnet und trat am 24. April 1972 in Kraft (in Italien am 2. Januar 1979). Artikel 4 sieht vor:

"Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens erkennen an, dass für die Zwecke des Übereinkommens zum kulturellen Erbe jedes Staates gehört:

- a) Kulturgut, das durch die individuelle oder kollektive Genialität von Staatsangehörigen des betreffenden Staates geschaffen wurde, und Kulturgüter, die für den betreffenden Staat von Bedeutung sind und im Hoheitsgebiet dieses Staates von Ausländern oder Staatenlosen mit Wohnsitz in diesem Hoheitsgebiet geschaffen wurden;

- b) Kulturgüter im Inland;

- c) Kulturgüter, die von archäologischen, ethnologischen oder naturwissenschaftlichen Missionen mit Zustimmung der zuständigen Behörden des Ursprungslandes erworben wurden;

- d) Kulturgüter, die Gegenstand eines frei vereinbarten Austauschs waren;

- e) Kulturgut, das als Geschenk erworben oder rechtmäßig mit Zustimmung der zuständigen Behörden des Ursprungslandes erworben wurde."

VII Verfahren vor der Kommission

74 Herr Ernst Beyeler hat am 5. September 1996 bei der Kommission einen Antrag gestellt. Er beanstandete einen Verstoß gegen Artikel 1 des Protokolls Nr. 1 und der Artikel 14 und 18 des Übereinkommens mit der Begründung, dass das italienische Ministerium für Kulturerbe ein Vorkaufsrecht gegen ein Van-Gogh-Gemälde ausgeübt habe, das er rechtmäßig erworben habe.

75 Die Kommission erklärte den Antrag (Nr. 33202/96) am 9. März 1998 für zulässig. In ihrem Bericht vom 10. September 1998 (früher Artikel 31 des Übereinkommens) brachte sie zum Ausdruck

- a) dass kein Verstoß gegen Artikel 1 des Protokolls Nr. 1 (zwanzig zu zehn Stimmen) vorliegt;

- b) dass kein Verstoß gegen Artikel 14 des Übereinkommens (dreiundzwanzig zu sieben Stimmen) vorliegt und

- c) dass kein Verstoß gegen Artikel 18 des Übereinkommens (einstimmig) vorliegt.

VIII Rechtliche Beurteilung des Höchstgerichtes

ABSCHLIESSENDE AUSFÜHRUNGEN DER PARTEIEN

76 In der mündlichen Verhandlung vom 8. September 1999 hat die Regierung den Gerichtshof um Entscheidung ersucht, dass kein Verstoß gegen Art 1 des Protokolls Nr. 1 vorliegt und es keinen Grund gibt, die Rüge des Herrn Beyeler wegen eines Verstoßes gegen Art 14 des Übereinkommens zu prüfen.

77 Herr Beyeler beantragte beim Gericht, einen Verstoß gegen Art 1 des Protokolls Nr 1 und Art 14 des Übereinkommens festzustellen und ihm nach Art 41 eine Befriedigung zu gewähren. Jedoch wiederholte er seine Beschwerde wegen eines Verstoßes gegen Artikel 18 des Übereinkommens nicht.

ZUR RECHTLICHEN BEURTEILUNG

I Behaupteter Verstoß gegen Artikel 1 des Protokolls Nr. 1

78 Der Beschwerdeführer machte einen Verstoß gegen Art 1 des Protokolls Nr 1 geltend und brachte insbesondere vor, dass die italienischen Behörden das Gemälde – dessen rechtmäßiger Eigentümer er sei – unter Verstoß gegen die in dieser Bestimmung festgelegten Bedingungen enteignet hätten, die wie folgt lauten:

Jede natürliche oder juristische Person hat ein Recht auf Achtung ihres Eigentums. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, dass das öffentliche Interesse es verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen.

Die vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigen jedoch in keiner Weise das Recht des Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er für die Regelung der Benutzung des Eigentums in Übereinstimmung mit dem Allgemeininteresse oder zur Sicherung der Zahlung der Steuern, sonstiger Abgaben oder von Geldstrafen für erforderlich hält.

A Ausführungen der Parteien vor Gericht

1 Der Beschwerdeführer

79 Der Beschwerdeführer machte geltend, aus den Tatsachen ergebe sich, dass er seit dem 2. Dezember 1983, als er die Erklärung abgab, von den italienischen Behörden mehrfach als tatsächlicher Eigentümer des Gemäldes behandelt worden sei. Aus den Entscheidungen der italienischen Gerichte, insbesondere den Urteilen des Consiglio di Stato und des Kassationsgerichtshofs, ging auch hervor, dass er in seiner Eigenschaft als Eigentümer des Gemäldes rechtlich als die einzige Person erachtet worden war, der die Vorkaufsentscheidung zugestellt werden sollte. Der Beschwerdeführer gelangte daraus zum Schluss, dass er unabhängig von innerstaatlichen Vorschriften Rechte habe, die durch Art 1 des Protokolls Nr 1 geschützt seien.

80 Der Beschwerdeführer machte ferner geltend, dass die beanstandete Maßnahme auf eine Enteignung hinauslaufe, wie die Entscheidungen der italienischen Gerichte zeigten.

81 Er machte daher geltend, dass die fragliche Maßnahme gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen habe. Zur Stützung dieses Vorbringens machte er geltend, dass das im Gesetz Nr. 2359 vom 25. Juni 1865 vorgesehene Verfahren zur Festsetzung der Höhe der im Falle einer Enteignung im öffentlichen Interesse zu zahlenden Entschädigung überhaupt nicht befolgt worden sei. Außerdem habe es andere Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die Erklärung gegeben, dass es sich um ein Werk von öffentlichem Interesse handele, da diese Erklärung ohne Stellungnahme des Rates für Altertümer und Bildende Kunst oder des Consiglio di Stato abgegeben worden sei, die beide gemäß Art 67 des Königlichen Dekrets Nr. 363 von 1913 konsultiert hätten werden müssen.

82 Der Beschwerdeführer machte ferner geltend, ihm könne nicht vorgeworfen werden, die Formalitäten nicht eingehalten zu haben, da Unterlassungen spätestens durch die Erklärung vom 2. Dezember 1983 ordnungsgemäß berichtigt worden seien. Außerdem sollten die Behörden ihn in diesem Zusammenhang nicht kritisieren, da sie selbst eine Reihe von Formalitäten nicht erfüllt haben (zB weil sie Herrn Pierangeli den Vorkaufsbeschluss nicht zustellten). Der übermäßige Formalismus der Behörden verstoße gegen die vom Gerichtshof bekräftigten Grundsätze des Völkerrechts, und es könne nicht gerechtfertigt werden, den durch Art. 1 Abs. 1 des Protokolls Nr. 1 garantierten Schutz mit der Begründung zu verweigern, dass die Verwaltungsformalitäten nicht eingehalten worden seien. Außerdem seien die einschlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts bei weitem nicht klar und präzise genug, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.

83 Der Beschwerdeführer bestritt auch die Behauptung, die Vorkaufsmaßnahme sei im öffentlichen Interesse gewesen. Er hat insoweit ausgeführt, dass die Maßnahme offenbar ausschließlich durch die Absicht motiviert gewesen sei, sein angeblich unsachgemäßes Verhalten zu ahnden, während das öffentliche Interesse als solches nie erwähnt worden sei. Jedenfalls habe der Beschwerdeführer beabsichtigt, das Gemälde an ein privates Museum von großem Ansehen zu verkaufen, das sich in Venedig und damit auf italienischem Gebiet befindet. Es sei daher schwer vorstellbar, ob dem öffentlichen Interesse besser gedient sei, wenn man das Gemälde statt in einem privaten in einem öffentlichen Museum ausstelle, zumal die Sammlung Peggy Guggenheim in Venedig in der Lage sei, Kunstwerke gleichermaßen zu betreuen – wenn nicht besser - als der italienische Staat, da dieser Opfer einer Reihe von Diebstählen gewesen sei, darunter auch des fraglichen Gemäldes, das aus der Galerie für Moderne und Zeitgenössische Kunst in Rom gestohlen worden war. Außerdem hätten sich die Behörden seit 1984 direkt mit Herrn Beyeler korrespondiert, der alle an ihn gestellten Anforderungen erfüllt habe; dies beweise, dass die Sicherstellung des Gemäldes – das in keiner Weise bedroht sei – durch Ausübung des Vorkaufsrechts nicht erforderlich gewesen sei. Darüber hinaus hatte das Ministerium 1977 mangels ausreichender Mittel auf sein Vorkaufsrecht verzichtet und 1978 einen Antrag auf Ausfuhr des Gemäldes abgelehnt. Diese Weigerung habe ihn daran gehindert, das Gemälde in einem Museum auszustellen, das er seit vielen Jahren in der Nähe von Basel eröffnen wolle.

84 Der Beschwerdeführer machte geltend, es könne nicht als im öffentlichen Interesse liegend angesehen werden, dass ein Staat ein Werk eines ausländischen Malers besitze, der keinerlei Verbindung zu diesem Staat habe und dort nie gelebt habe, was bei Van Gogh in Bezug auf Italien der Fall sei. Ein derartiges öffentliches Interesse hätte für viele private Museen und Sammlungen unannehmbare Folgen. Wie beim Exportverbot für Kulturgüter sollte das öffentliche Interesse nicht rein nationalistisch und egoistisch beurteilt werden, wodurch ein anderes – nicht weniger würdiges – Interesse des freien internationalen Verkehrs von Kunstwerken und des internationalen kulturellen Austauschs, insbesondere in Europa, außer Acht gelassen wird. Die italienischen Behörden hätten sich durch ihre Manipulationen in der Verwaltung ein Kunstwerk angeeignet, das zum kulturellen Erbe eines anderen Landes gehöre, und damit gegen den Grundsatz in einer demokratischen Gesellschaft verstoßen, dass die Rechtsstaatlichkeit Vorrang vor willkürlichen Handlungen der Behörden habe.

85 Der Beschwerdeführer machte schließlich geltend, der italienische Staat habe unbestreitbar einen finanziellen Gewinn auf seine Kosten erzielt. Die ihm gezahlte Entschädigung stehe in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert des Kunstwerkes, wie dies nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs erforderlich gewesen sei, und diese offensichtliche Unverhältnismäßigkeit verstoße auch gegen die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts, die ua durch die bewährte internationale Rechtsprechung festgelegt worden seien. Daher sollte jede Enteignung des Vermögens eines Ausländers unter anderem nicht diskriminierend sein, und es sollte eine angemessene Entschädigung dafür gezahlt werden. Auch der Grundsatz der ungerechtfertigten Bereicherung, der von der internationalen Rechtsprechung bei vielen Gelegenheiten angewandt wurde, war untergraben worden.

2 Die Regierung

86 Wie schon vor der Kommission hat die Regierung als Hauptargument geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe nie das Eigentum erworben und könne nicht behaupten, rechtmäßig ein dingliches Recht über das Gemälde erworben zu haben, da der Vertrag, auf den er seine Ansprüche gestützt habe, automatisch nichtig sei. Solange die Frist für die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht in Kraft getreten sei, könne der fragliche Kaufvertrag das Eigentum nicht auf den Beschwerdeführer übertragen, so dass er bei Ausübung des Vorkaufsrechts kein Recht beeinträchtige, das der Erwerber erworben habe, sondern lediglich seine Erwartung, den Kauf abzuschließen, vereitelt habe.

87 Sodann machte die Regierung geltend, der Beschwerdeführer habe von Anfang an unbestreitbar gegen die Vorschriften verstoßen, indem er nicht erklärt habe, dass er der Endabnehmer des Verkaufs von 1977 sei. Es lag im öffentlichen Interesse, dass eine Verpflichtung zur vollständigen Erklärung bestehe, und es sei nicht hinnehmbar, dass eine Person dieses Ziel aus persönlichen Gründen im Zusammenhang mit der Kaufvereinbarung umgehe. In diesem Zusammenhang betonte die Regierung, dass es im öffentlichen Interesse liege, dass der Staat die für das nationale künstlerische Erbe wichtige Übertragungen von Kunstwerken kontrolliere, und fügte hinzu, dass der Staat dazu umfassend über die Art solcher Übertragungen informiert werden müsse. Die Regierung machte ferner geltend, dass das Gemälde, das 1910 nach Italien gebracht worden sei, Teil des künstlerischen Erbes Italiens im Sinne von Artikel 4 des UNESCO-Übereinkommens über die Mittel zum Verbot und zur Verhinderung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und Übertragung von Eigentum an Kulturgütern sei (vgl oben Randnr 73).

88 Die Regierung führte weiter aus, dass das Verhalten des Beschwerdeführers über die Jahre unklar gewesen sei. In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass es schwer zu verstehen sei, warum er es für notwendig gehalten habe, seine Identität zu verbergen, als er das Gemälde 1977 erworben hatte, da Herr Verusio – selbst Kunstsammler – in einer idealen Position gewesen sei, den Wert des Gemäldes objektiv zu beurteilen; Es sei auch nicht klar, warum der Beschwerdeführerseine Identität nicht spätestens unmittelbar nach Abschluss des Verkaufs im Jahr 1977 offengelegt habe, sondern mehrere Jahre gewartet habe, bevor er dies getan habe – und dann in einer Weise ohne rechtliche Wirkung. Dies war auch bei der Erklärung vom 2. Dezember 1983 der Fall, die den Eindruck erweckte, dass Herr Pierangeli, der mit dem geplanten Kauf des Gemäldes in Verbindung gebracht wurde, immer noch dingliche Rechte daran habe.

89 Außerdem könne keine der von den Behörden unternommenen Schritte dahin ausgelegt werden, dass sie den Beschwerdeführer de facto als Eigentümerin behandelt hätten. Abgesehen vom Inhalt des Ministerialbeschlusses vom 23. April 1986 hatten die nationalen Gerichte keinen Zweifel daran, dass der ursprüngliche Verkauf aufgrund der Unterlassung des Beschwerdeführers nichtig war. Das Verhalten der italienischen Behörden könne auch nicht als Eingeständnis verstanden werden, dass sich das Gemälde in der Obhut des Beschwerdeführers befinde. Die Regierung sei zu demselben Ergebnis wie die Kommission gelangt, nämlich dass der Beschwerdeführer Gutglaubensschutz beanspruchen könne.

90 Die Regierung hat (unter Hinweis darauf, dass Herr Verusio einer der Streitparteien vor den nationalen Gerichten gewesen sei) sodann darauf hingewiesen, dass die Ausübung des Vorkaufsrechts des Staates die Zahlung des ursprünglichen Verkaufspreises an den Verkäufer mit sich bringe und daher die üblichen Kriterien für die Zahlung eines Ausgleichs für eine Enteignung, sei es nach italienischem Recht oder nach Artikel 1 des Protokolls Nr 1 im Falle einer Enteignung im öffentlichen Interesse nicht anwendbar waren.

91 Die Regierung wies ferner darauf hin, dass der Schaden, den die betreffende Person dadurch erlitten habe, dass das Vorkaufsrecht erst lange nach dem Verkauf ausgeübt worden sei, lediglich die Folge ihres eigenen unsachgemäßen Verhaltens gewesen sei. Diese Situation, die sich aus der Nichtigkeit des Verkaufs und der Aussetzung der Zweimonatsfrist ergab, stellte zwar eine Sanktion dar, war aber das einzige Mittel, das dem Staat zur Verfügung stand, um den Einzelnen zu zwingen, eine Erklärung einzureichen, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Außerdem sollte die Möglichkeit, dem Staat die Ausübung eines Vorkaufsrechts zu gewähren, verhindern, dass Gesetzesübertreter einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber Personen erlangen, die sich an das Gesetz gehalten haben. Es sei nicht richtig, so die Regierung, dass der Einzelne in einer solchen Situation der Ausübung der Vorkaufsbefugnis des Staates auf unbestimmte Zeit unterliege, da eine spätere Erklärung des Verkäufers und des Käufers angesichts der Schlussfolgerungen des Verfassungsgerichts eine solche Unsicherheit beendet hätte und die zweimonatige Frist in Gang setzen hätte können; Der Beschwerdeführer habe es jedoch versäumt, die Situation auf diese Weise zu korrigieren. Dies zeige eindeutig, dass der Beschwerdeführer unmittelbar für den wirtschaftlichen Schaden verantwortlich sei, den er erlitten habe.

92 Schließlich machte die Regierung geltend, der Beschwerdeführer habe es jedenfalls versäumt, vor den Zivilgerichten zu klagen, um den 1977 gezahlten Preis zu bekämpfen, wie ihm dies zusteht, sodass er die innerstaatlichen Rechtsbehelfe nicht ausgeschöpft habe.

3 Die Kommission

93 Die Kommission nahm die Schlussfolgerungen der italienischen Gerichte zur Kenntnis, wonach der Beschwerdeführer kein dingliches Recht auf das Gemälde erworben habe, und vertrat die Auffassung, dass sie diese nicht in Frage stellen könne. In den Akten lagen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sie willkürlich oder offenkundig gegen die einschlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts verstießen. Sie kam zu dem Schluss, dass der Beschwerdeführer nicht als Eigentümer des Gemäldes angesehen werden könne.

94 Die Kommission vertrat ferner die Auffassung, dass der Beschwerdeführer nicht als berechtigt angesehen werden könne, einen "Gutglaubensschutz" für seiner Ansprüche auf das Gemälde allein aufgrund des Zeitverlaufes und seiner wiederholten Kontakte mit den zuständigen Behörden geltend zu machen, die letztere nie ausdrücklich erklärt hätten, dass der Beschwerdeführer der "Eigentümer" des Kunstwerks sei und in diesem Zusammenhang mehrfach zweifelte.

B Der vorläufige Einwand der Regierung

95 Die Regierung hat vor dem Gericht einen Einwand erhoben, den sie bei der Kommission nicht erhoben hat und zwar wegen Nichtausschöpfung innerstaatlicher Rechtsbehelfe mit dem Argument, der Beschwerdeführer hätte bei den Zivilgerichten beantragen können, dass der 1977 gezahlte Betrag überprüft werde.

96 Nach seiner ständigen Rechtsprechung "wird [[der Gerichtshof] einen vorläufigen Einwand prüfen, vorausgesetzt der betreffende Staat hat diesen Einwand erlaubterweise bereits bei der Kommission – grundsätzlich bei der ersten Prüfung der Frage der Zulässigkeit – erhoben" (vgl. Urteil Akku/Türkei vom 9. Juli 1997, Urteils- und Entscheidungsberichte 1997-IV , S. 1307, Nr. 23).

97 Aus den Akten geht hervor, dass diese Voraussetzung im vorliegenden Fall nicht erfüllt war. Die Regierung kann sich daher nicht auf diesen Einwand berufen.

C Anwendbarkeit von Artikel 1 des Protokolls Nr 1

98 Wie der Gerichtshof mehrfach ausgeführt hat, enthält Art 1 des Protokolls Nr 1 drei unterschiedliche Regeln: die erste Regel im ersten Satz des ersten Absatzes ist von allgemeiner Natur und verbürgt das Prinzip der Achtung des Eigentums; die zweite Regel im zweiten Satz des ersten Absatzes unterstellt den Eigentumsentzug bestimmten Bedingungen; die dritte Regel im zweiten Absatz erkennt das Recht der Vertragsstaaten an, ua. Sorge dafür zu tragen, dass die Eigentumsnutzung im Einklang mit dem Allgemeininteresse steht. Allerdings sind diese drei Regeln nicht „eigenständig" im Sinne eines fehlenden Zusammenhanges. Die zweite und dritte Regel haben jeweils spezifische Begrenzungen des Rechts auf Achtung des Eigentums und sollten deshalb im Lichte des allgemeinen Grundsatzes gemäß der ersten Regel ausgelegt werden (siehe ua das Urteil James u. a./Vereinigtes Königreich vom 21. Februar 1986, Serie A Nr. 98, S. 29-30, Nr. 37, das zum Teil die vom Gerichtshof in seinem Urteil Sporrong und Lönnroth/Schweden vom 23. September 1982, Serie A Nr. 52, S. 24, Nr. 61; vgl. auch das Urteil Heilige Klöster/Griechenland vom 9. Dezember 1994, Serie A Nr. 301-A, S. 31, Nr. 56, und Iatridis/Griechenland [GC], Nr.31107/96 Nr. 55, EMRK 1999-II).

99 Das Gericht stellt fest, dass die Parteien uneins darüber waren, ob der Beschwerdeführer ein Schutzinteresse nach Art. 1 des Protokolls Nr. 1 hatte. Daher ist zu prüfen, ob die Rechtsstellung von Herrn Beyeler durch den Kauf des Gemäldes die Anwendung von Art. 1 erfordert.

100 Die Regierung und die Kommission waren der Auffassung, dass der Beschwerdeführer niemals Eigentümer des Gemäldes geworden sei. Insoweit weist der Gerichtshof darauf hin, dass der Begriff "Eigentum" im ersten Teil von Art. 1 eine autonome Bedeutung hat, die nicht auf körperliche Gegenstände beschränkt ist und von der formalen Einordnung im innerstaatlichen Recht unabhängig ist: Bestimmte andere Rechte und Interessen, die Vermögenswerte darstellen, können auch als "Eigentumsrechte" und damit als "Eigentum im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden“ (vgl. oben angeführtes Iatridis, Nr. 54). Zu prüfen ist, ob die Umstände des gesamten Falles dem Beschwerdeführer ein materielles Interesse verliehen haben, das durch Art. 1 des Protokolls Nr. 1 geschützt ist. Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass bei dieser Prüfung die folgenden rechtlichen und sachlichen Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind.

101 Nach Art. 1706 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuchs hat der Verkauf beweglicher Sachen, wie hier des streitigen Gemäldes, durch eine indirekte Stellvertretung zur Folge, das Eigentum automatisch an den Auftraggeber übertragen wird (vgl oben Randnr 65). Wird der Kaufgegenstand als von kulturellem oder künstlerischem Interesse angesehen, so sind diese Vorschriften durch das Vorkaufsrecht der Behörden qualifiziert, das innerhalb der im Gesetz Nr. 1089 von 1939 vorgesehenen Frist auszuüben ist (vgl oben Randnr 67). Art 61 dieses Gesetzes sieht vor, dass Übertragungen und sonstige Rechtsgeschäfte, die unter Verstoß gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Vorschriften oder ohne Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen erfolgen, nichtig sind (vgl. oben Randnr 69).

102 Der Consiglio di Stato hat in seinem Urteil vom 19. Oktober 1990 festgestellt, dass die Ausübung des Vorkaufsrechts durch das Ministerium in die Kategorie der Enteignungsmaßnahmen falle und dass diese Form der Enteignung sich gegen den "echten Eigentümer" richtet. Zum Sachverhalt stellte er fest, dass die Verwaltungsbehörden bei der Zustellung des Vorkaufsbeschlusses an den Beschwerdeführer als Endabnehmer keinen Fehler gemacht hätten (vgl. oben, Randnr. 51). Der Kassationsgerichtshof hat seinerseits in seinem Beschluss vom 11. November 1993 und seinem Urteil vom 16. November 1995 die Feststellung des Consiglio di Stato bestätigt, dass die Behörden ihr Vorkaufsrecht erst ausgeübt hätten, als sie sicher waren, dass das Gemälde vom Beschwerdeführer gekauft worden war (vgl oben Randnrn 52, 56 und 63).

103 Das Gericht weist darauf hin, dass der Vorkaufsbeschluss 1988 dem Beschwerdeführer als Titelträger aus dem Verkauf von 1977 zugestellt wurde und dass ihm der damals bezahlte Betrag gezahlt wurde, was dem Vorbringen der Regierung widerspricht, dass bei Ausübung eines Vorkaufsrechts der Preis an den Verkäufer gezahlt worden sei (vgl. oben Randnrn 36 und 90).

104 Zwischen dem Erwerb des Werks und der Ausübung seines Vorkaufsrechts durch den Staat, dh während des Zeitraums, in dem der Beschwerdeführer implizit den Vorkaufsregeln unterlag, war der Beschwerdeführer mehrere Jahre im Besitz des Gemäldes. Außerdem scheint der Beschwerdeführer bei mehreren Gelegenheiten de facto von den Behörden als ein Eigentümerinteresse am Gemälde habend und sogar als sein tatsächlicher Eigentümer angesehen worden zu sein:

- a) Am 30. Januar 1985 ersuchte das Ministerium Herrn Petretti, den Anwalt von Herrn Pierangeli und den Beschwerdeführer, ihm mitzuteilen, ob der Besitzer des Gemäldes beschlossen habe, es nach Venedig zu verlegen, und am 21. Februar 1985 erteilte das Ministerium die Erlaubnis zur Verlegung nach Venedig, nachdem Herr Petretti, der damals allein für und im Namen des Klägers handelte, bestätigt hatte, dass sein Mandant damit einverstanden war, dass das Gemälde verlegt wurde (siehe oben Randnr 20);

- b) das Protokoll der Überprüfung des Gemäldes am 19. Oktober 1987 in Anwesenheit des Beschwerdeführers und seines Anwalts, jedoch in Abwesenheit von Herrn Pierangeli (siehe oben Randnr 25);

- c) Im Januar und Februar 1988 nahm das Ministerium allein Kontakt mit dem Beschwerdeführer auf und teilte ihm ua mit, dass der italienische Staat an dem Kauf des Gemäldes interessiert sei (siehe oben Randnrn 27 und 28).

105 Nach Ansicht des Gerichts belegen diese Gesichtspunkte, dass der Beschwerdeführer vom Zeitpunkt des Erwerbs bis zur Ausübung des Vorkaufsrechts und der Zahlung eines Ausgleichs (eine Maßnahme, die vom Consiglio di Stato als in die Kategorie der Enteignungsmaßnahmen eingestuft wurde, vgl. oben Randnr 51) ein Eigentumsinteresse nach italienischem Recht hatte. Dieses Interesse stellte somit "Eigentum" im Sinne von Art. 1 des Protokolls Nr. 1 dar (vgl. auch mutatis mutandis, Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH gegen das niederländische Urteil vom 23. Februar 1995, Serie A Nr. 306-B, S. 46, Nr. 53). Diese Bestimmung ist daher auf den vorliegenden Fall anwendbar

106 Nach alledem hält es der Gerichtshof nicht für erforderlich, darüber zu entscheiden, ob Art 1 Abs 1 Satz 2 im vorliegenden Fall Anwendung findet. Die Komplexität der Sach- und Rechtslage verhindert die Einordnung in eine Kategorie. Der Gerichtshof braucht daher nicht zu der Auffassung der italienischen Gerichte Stellung zu nehmen, wonach der Verkauf von 1977 nach den einschlägigen innerstaatlichen Bestimmungen als nichtig anzusehen ist. Der Gerichtshof braucht auch nicht zu der Frage zu entscheiden, ob der Beschwerdeführer nach italienischem Recht als tatsächlicher Eigentümer des Gemäldes anzusehen ist (vgl. mutatis mutandis, Iatridis, Nr. 54, und das Urteil Matos und Silva, Lda. u. a./Portugal vom 16. September 1996, Berichte 1996-IV, S. 1111, Nr. 75). Außerdem ist die in Art 1 Abs 2 Satz 2 vorgesehene Situation nur ein besonderer Fall eines Eingriffs in das Recht auf Achtung des Eigentums, wie es in der allgemeinen Regel des ersten Satzes gewährleistet ist (vgl. zB Lithgow ua gegen Vereinigtes Königreich, Urteil vom 8. Juli 1986, Serie A Nr. 102 , S. 46, Nr. 106). Der Gerichtshof ist daher der Auffassung, dass er die beanstandete Situation im Licht dieser allgemeinen Regel prüfen sollte.

D Einhaltung von Artikel 1 des Protokolls Nr. 1

1 Ob es einen Eingriff gab

107 Nach den vorstehenden Schlussfolgerungen ist das Gericht der Auffassung, dass die beanstandete Maßnahme, dh die Ausübung des Vorkaufsrechts durch das Ministerium für Kulturerbe, zweifellos einen Eingriff in das Recht des Beschwerdeführers auf Achtung seines Eigentums darstellte. Um mit der in Art 1 Abs 1 Satz 1 aufgestellten allgemeinen Regel vereinbar zu sein, muss ein solcher Eingriff ein "angemessenes Gleichgewicht" zwischen den Erfordernissen des Allgemeininteresses der Gemeinschaft und den Erfordernissen des Schutzes der Grundrechte des Einzelnen finden (vgl. Urteil Sporrong und Lönnroth, S. 26 , Nr. 69). Außerdem wird die Frage, ob ein faires Gleichgewicht erreicht worden ist, "erst dann relevant, wenn nachgewiesen ist, dass der fragliche Eingriff das Erfordernis der Rechtmäßigkeit erfüllt und nicht willkürlich war" (vgl. Iatridis, oben, Nr. 58).

2 Einhaltung des Grundsatzes der Rechtmäßigkeit

108 Der Gerichtshof weist erneut darauf hin, dass eine wesentliche Voraussetzung für die Vereinbarkeit eines Eingriffs mit Art 1 des Protokolls Nr 1 darin besteht, dass er rechtmäßig erfolgt. "Die erste und wichtigste Anforderung von Artikel 1 des Protokolls Nr. 1 ist, dass jeder Eingriff einer Behörde in das Recht auf Achtung des Eigentums rechtmäßig sein sollte" (vgl Iatridis oben, Nr. 58). Der Gerichtshof hat jedoch nur eingeschränkte Befugnisse, die Einhaltung des innerstaatlichen Rechts zu überprüfen (vgl Urteil in der Rechtssache Håkansson/Sturesson/Schweden vom 21. Februar 1990, Serie A Nr. 171-A, S. 16, Nr. 47), zumal es in dem unmittelbaren Fall nichts gibt, aus dem geschlossen werden kann, dass die italienischen Behörden die fraglichen Rechtsvorschriften offensichtlich irrtümlich angewandt haben oder zu willkürlichen Schlussfolgerungen gelangt sind (vgl mutatis mutandis, Tre Traktörer AB v. Schweden, Urteil vom 7. Juli 1989, Serie A Nr. 159, S. 22-23, Nr. 58). Insoweit ist auch festzustellen, dass die Behauptungen des Beschwerdeführers, das Verfahren gemäß Art 67 des Königlichen Erlasses Nr. 363 von 1913 nicht eingehalten zu haben (vgl oben Randnr 81), nicht relevant erscheinen, da sich diese Bestimmung auf Erklärungen von öffentlichem Interesse bezieht, die vor Enteignungen abgegeben wurden, die nach dem im Gesetz Nr. 2359 von 1865 vorgesehenen Verfahren durchgeführt wurden und nicht auf Erklärungen, dass ein Werk für das künstlerische Erbe der Nation von Interesse ist, die in § 3 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 behandelt werden.

109 Der Grundsatz der Rechtmäßigkeit setzt jedoch auch voraus, dass die anwendbaren Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts ausreichend zugänglich, bestimmt und vorhersehbar waren (vgl Urteil Hentrich/Frankreich vom 22. September 1994, Serie A Nr. 296-A, S. 19-20, Nr. 42, und zitiertes Urteil Lithgow ua, S. 47, Nr. 110). Der Gerichtshof weist darauf hin, dass das Gesetz in gewisser Hinsicht nicht klar ist, zumal es die Frist für die Ausübung eines Vorkaufsrechts im Falle einer unvollständigen Erklärung offenlässt, ohne jedoch anzugeben, wie eine solche Unterlassung später behoben werden kann. Tatsächlich scheint dies vom Kassationsgerichtshof in seinem Urteil vom 16. November 1995 implizit anerkannt worden zu sein (vgl. oben Randnr 63). Daraus alleine ist jedoch nicht ableitbar, dass der fragliche Eingriff unvorhersehbar oder willkürlich und daher mit dem Grundsatz der Rechtmäßigkeit unvereinbar war.

110 Der Gerichtshof ist jedoch verpflichtet, zu prüfen, ob die Auslegung und Anwendung des innerstaatlichen Rechts – auch wenn die Anforderungen erfüllt wurden – keine gegen die Normen der Konvention verstoßenden Folgen mit sich bringt. Daraus ergibt sich, dass die dem Gesetz innewohnende Unklarheit und der beträchtliche Ermessensspielraum für die Behörden bei der Frage, ob ein fairer Ausgleich erzielt wurde, zu berücksichtigen sind.

3 Das Ziel des Eingriffs

111 Jeder Eingriff in ein/e von der Konvention gewährleistete/s Recht oder Freiheit muss, wie sich aus Art 18 des Übereinkommens ableiten lässt (siehe unten Randnr 128), ein legitimes Ziel verfolgen. Der in Artikel 1 des Protokolls Nr. 1 selbst innewohnende Grundsatz des "fairen Ausgleichs" setzt das Bestehen eines allgemeinen Interesses der Gemeinschaft voraus. Im Übrigen ist erneut darauf hinzuweisen, dass die verschiedenen in Artikel 1 enthaltenen Vorschriften nicht „eigenständig" im Sinne eines fehlenden Zusammenhanges sind und die zweite und die dritte Regelung nur bestimmte Fälle betreffen (vgl oben Randnr 98). Dies bedeutet, dass das Vorliegen eines nach Satz 2 geforderten "öffentlichen Interesses" oder das in Satz 1 genannte "allgemeine Interesse" tatsächlich die logische Folge des im ersten Satz aufgestellten Grundsatzes ist, sodass ein Eingriff in die Ausübung des Rechts auf Eigentum im Sinne von Artikel 1 Satz 1 auch das Ziel des Allgemeininteresses verfolgen muss.

112 Im vorliegenden Fall ist der Gerichtshof der Auffassung, dass die Kontrolle des Marktes für Kunstwerke durch den Staat ein legitimes Ziel zum Schutz des kulturellen und künstlerischen Erbes eines Landes ist. Der Gerichtshof weist insoweit darauf hin, dass die nationalen Behörden bei der Bestimmung des allgemeinen Interesses der Gemeinschaft einen gewissen Ermessensspielraum haben (vgl zB mutatis mutandis, das oben angeführte Urteil James ua, S. 32, Nr. 46).

113 In Bezug auf Kunstwerke ausländischer Künstler weist der Gerichtshof darauf hin, dass das UNESCO-Übereinkommen von 1970 unter bestimmten Umständen den Verbindungen zwischen Kunstwerken und ihrem Herkunftsland Vorrang einräumt (vgl Art 4 dieses Übereinkommens – oben in Randnr 73 angeführt). Er stellt jedoch fest, dass es im vorliegenden Fall nicht um die Rückgabe eines Kunstwerks in sein Herkunftsland geht. Abgesehen von dieser Überlegung erkennt der Gerichtshof an, dass es in Bezug auf Kunstwerke, die rechtmäßig auf ihrem Hoheitsgebiet und zum kulturellen Erbe aller Nationen gehören, legitim ist, dass ein Staat Maßnahmen ergreift, die darauf abzielen, den breiten Zugang der Öffentlichkeit zu ihnen im allgemeinen Interesse der universellen Kultur auf die wirksamste Weise zu erleichtern.

4 Zur Frage, ob ein fairer Ausgleich bestand

114 Das Bestreben, einen "fairen Ausgleich" zwischen den Erfordernissen des Allgemeininteresses der Gemeinschaft und den Erfordernissen des Schutzes der Grundrechte des Einzelnen zu erreichen, spiegelt sich in der Struktur von Art. 1 insgesamt wider und erfordert ein vernünftiges Verhältnis zwischen den eingesetzten Mitteln und dem angestrebten Ziel (vgl. ua das oben angeführte Urteil Sporrong und Lönnroth, S. 26, Nr. 69; das Urteil Pressos Compania Naviera S.A. ua gegen Belgien vom 20. November 1995, Serie A Nr. 332, S. 23, Nr. 38; und schließlich Chassagnou ua/Frankreich [GC], Nr. 25088/94, 28331/95 und 28443/95,75, EMRK 1999-III). Im Rahmen der in Artikel 1 Satz 1 erlassenen allgemeinen Regel erfordert die Prüfung, ob ein solches Gleichgewicht bestand, eine umfassende Prüfung der verschiedenen in Rede stehenden Interessen, die nicht nur eine Analyse der Entschädigungsbedingungen erfordern kann – wenn die Situation mit der Übernahme von Eigentum vergleichbar ist (vgl. z. B. das oben zitierte Urteil Lithgow u. a., S. 50-51, Nr. 120-121), sondern auch, wie im vorliegenden Fall, das Verhalten der Streitparteien, einschließlich der vom Staat eingesetzten Mittel und deren Durchführung.

a) Verhalten des Beschwerdeführers

115 Das Gericht weist darauf hin, dass der Beschwerdeführer dem Verkäufer zum Zeitpunkt des Verkaufs 1977 nicht offengelegt hat, dass das Gemälde in seinem Namen erworben worden war; er war somit in der Lage, das Gemälde zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, als jenen, den er mit Sicherheit hätte zahlen müssen, wenn seine Identität dem Verkäufer offenbart worden wäre. Verkäufe über einen Vertreter seien auf dem Kunstmarkt gängige Praxis. Nach dem Verkauf habe der Beschwerdeführer jedoch den Behörden nicht erklärt, dass er der Endabnehmer sei – dh die tatsächlichen Bedingungen, zu denen das Eigentum des Gutes oder der Besitz des Gutes übertragen worden sei – im Sinne des Gesetzes Nr. 1089 von 1939. Am 21. November 1977 beantragte Herr Pierangeli, der bereits vom Beschwerdeführer vollständig entschädigt worden war und ihm bestätigt hatte, dass er das Gemälde in seinem Namen erworben hatte, in seinem eigenen Namen eine Lizenz für die Ausfuhr des Gemäldes, ohne die Behörden über die Identität des tatsächlichen Eigentümers zu informieren (vgl. oben Randnrn 11 und 14).

116 Der Beschwerdeführer wartete dann sechs Jahre (von 1977 bis 1983), bevor er seinen Kauf erklärte, entgegen den einschlägigen Bestimmungen des italienischen Rechts, die ihm bekannt sein mussten. Erst im Dezember 1983, als er das Gemälde für 2.100.000 US-Dollar an die Peggy Guggenheim Collection in Venedig verkaufen wollte, trat er an die Behörden heran (siehe oben Randnr 17). Während des gesamten Zeitraums habe der Beschwerdeführer bewusst die Gefahr vermieden, dass eine Vorkaufsverfügung ergeht, indem er die Anforderungen des italienischen Rechts nicht erfüllt. Das Gericht ist daher der Auffassung, dass dem Vorbringen der Regierung, der Beschwerdeführer habe nicht offen und ehrlich gehandelt, ein gewisses Gewicht beizumessen ist, zumal ihm nichts daran gehindert hätte, die Behörden vor dem 2. Dezember 1983 über den tatsächlichen Stand zu informieren, um die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen.

b) Verhalten der Behörden

117 Der Gerichtshof stellt weder das Vorkaufsrecht für Kunstwerke an sich noch das Interesse des Staates, über alle Einzelheiten eines Vertrags, einschließlich der Identität des Endabnehmers bei einem Verkauf über einen Vertreter, unterrichtet zu werden, so dass die Behörden in voller Kenntnis des Sachverhalts entscheiden können, ob sie von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen oder nicht. In diesem Zusammenhang weist der Gerichtshof auf das Vorbringen der italienischen Behörden hin, dass die Staatsangehörigkeit des Käufers ein Faktor sei, der von einiger Bedeutung sein könne, da das Wesen des Kunstmarktes und das Interesse, bestimmte Kunstwerke im Land zu behalten, zu berücksichtigen sei.

118 Wenn der Argumentation der Regierung gefolgt werden soll, hätten sich die zuständigen Behörden bereits am 1. Dezember 1983, als die Erklärung abgegeben wurde (siehe oben Randnr 17), darauf berufen können, dass der Beschwerdeführer seine Identität nicht früher offengelegt habe. Sie hätten davon ausgehen können, dass die zweimonatige Frist nach dem Gesetz Nr. 1089 von 1939 nicht abgelaufen sei, und ihr Vorkaufsrecht durch Zahlung der vom Beschwerdeführer gezahlten 600.000.000 italienischen Lire ausüben können. Der Beschwerdeführer hat das Ministerium bereits am 2. Dezember 1983 aufgefordert, als Herr Pierangeli und der Beschwerdeführer ihr mitteilten, dass die Sammlung Peggy Guggenheim in Venedig beabsichtigte, das Gemälde zu erwerben, anzugeben, ob sie von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen wolle (ebd.).

119 Nachdem die italienischen Behörden jedoch 1983 die in der Erklärung von 1977 fehlenden Informationen, dh die Identität des Endabnehmers, erhalten hatten, warteten sie bis 1988, bevor sie die Frage des Eigentums an dem Gemälde ernsthaft prüften und beschlossen, ihr Vorkaufsrecht auszuüben. Während dieser Zeit schwankte die Haltung der Behörden gegenüber dem Beschwerdeführer zwischen Ambivalenz und Zustimmung und sie behandelten ihn oft de facto als rechtmäßigen Titelinhaber des Verkaufs von 1977. Außerdem machten der erhebliche Ermessensspielraum, der den Behörden nach den anwendbaren Bestimmungen in der Auslegung durch die nationalen Gerichte verblieb, und die oben erwähnte Unklarheit im Gesetz die Situation zum Nachteil des Beschwerdeführers noch unsicherer. Diese Situation erlaubte es den Behörden noch 1988 die Ausübung des Vorkaufsrechts zu rechtfertigen, viel später als der angeblich ungültige Verkauf im Jahr 1977 und der Zeitpunkt Ende 1983, als sie erfuhren, dass der Beschwerdeführer der wahre Titelinhaber des ursprünglichen Verkaufs war. Wie der Kassationshof in seinem Beschluss vom 11. November 1993 festgestellt hat, würden die Rechte des Verkäufers, wenn die Behörden jederzeit von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen könnten, stets eingeschränkt, was zu ständiger Unsicherheit hinsichtlich der Rechtsstellung in Bezug auf das Kunstwerk führen würde (vgl oben Randnr. 56).

5 Schlussfolgerung

120 Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass die Regierung nicht überzeugend dargetan hat, warum die italienischen Behörden Anfang 1984 nicht in der gleichen Weise gehandelt haben wie 1988, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie nach Art 61 Abs 2 des Gesetzes Nr. 1089 von 1939 (siehe oben Randnr 69) jederzeit hätten eingreifen können, und zwar gegenüber jedem "im Besitz" des Kunstwerkes (und damit ohne vorher zu bestimmen, wer der Besitzer des Gemäldes war). Dies ergibt sich im Übrigen aus dem Urteil des Kassationsgerichtshofs vom 16. November 1995 (vgl. oben Randnr 63). So erscheint es kaum gerechtfertigt, 1988 eine Strafmaßnahme mit der Begründung zu ergreifen, der Beschwerdeführer habe eine unvollständige Erklärung abgegeben, von der die Behörden fast fünf Jahre zuvor Kenntnis erhalten hätten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es, wenn eine Frage des Allgemeininteresses auf dem Spiel steht, erforderlich ist, rechtzeitig, angemessen und mit äußerster Kohärenz zu handeln.

121 Diese Sachlage erlaubte es dem Ministerium für Kulturerbe, das Gemälde 1988 zu einem deutlich unter dem Marktwert liegenden Preis zu erwerben. In Anbetracht des Verhaltens der Behörden zwischen Dezember 1983 und November 1988 ist der Gerichtshof der Auffassung, dass sich aus der Unsicherheit, die während dieses Zeitraums bestand und zu der sie in hohem Maße beigetragen hatten, eine ungerechtfertigte Bereicherung herleitet. Ungeachtet der Staatsangehörigkeit des Antragstellers ist eine solche Bereicherung mit dem Erfordernis eines "fairen Ausgleichs" unvereinbar.