I Kunstwerk

10 Das Otto-Preminger-Institut - im folgenden OPI genannt - kündigte eine Reihe von sechs öffentlich zugänglichen Vorführungen des Films Das Liebeskonzil von Werner Schroeter an (siehe unten, Randnr. 22). Die erste dieser Vorführungen war für den 13.05.1985 geplant. Alle sollten um 22.00 Uhr stattfinden, mit Ausnahme einer Matinée-Aufführung am 19. Mai um 16.00 Uhr. Die Ankündigung erfolgte in einem Informationsbulletin, das von OPI an seine 2.700 Mitglieder verteilt wurde, und in verschiedenen Schaufenstern in Innsbruck, einschließlich des Cinematograph selbst. Sie wurde wie folgt formuliert:

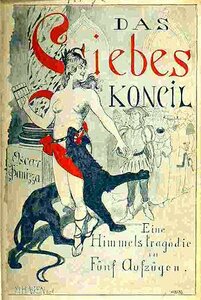

Oskar Panizzas satirische Tragödie im Himmel wurde von Schroeter von einer Aufführung des Teatro Belli in Rom gefilmt und in den Kontext einer Rekonstruktion des Prozesses und der Verurteilung des Schriftstellers im Jahr 1895 wegen Blasphemie gesetzt. Panizza geht von der Annahme aus, dass Syphilis Gottes Strafe für die Unzucht und Sündhaftigkeit des Menschen zur Zeit der Renaissance war, insbesondere am Hofe des Borgia-Papstes Alexander VI. In Schroeters Film ähneln Gottes Repräsentanten auf der Erde, die die Insignien weltlichen Macht tragen, den himmlischen Protagonisten. Triviale Bilder und Absurditäten des christlichen Glaubensbekenntnisses werden karikaturartig ins Visier genommen und das Verhältnis zwischen religiösen Überzeugungen und weltlichen Unterdrückungsmechanismen wird untersucht.

Darüber hinaus wurde im Informationsbulletin festgehalten, dass entsprechend dem Tiroler Lichtspielgesetz der Film für Personen unter 17 Jahre verboten ist. Eine Regionalzeitung gab auch den Titel des Films und das Datum und den Ort der Ausstellung bekannt, ohne Angaben zum Inhalt zu machen.

II Schlagworte

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit Art 9 EMRK – Freiheit der Meinungsäußerung Art 10 EMRK - Herbwürdigung religiöser Lehren § 188 StGB - Kunstfreiheit Art 17a StGG - Beschlagnahme und Einziehung

III Parteien

9 Die Beschwerdeführerin, das Otto-Preminger-Institut für audiovisuelle Mediengestaltung - OPI - ist ein Verein nach österreichischem Recht mit Sitz in Innsbruck. Nach ihrer Satzung ist OPI eine gemeinnützige Organisation, deren allgemeines Ziel es ist, Kreativität, Kommunikation und Unterhaltung über die audiovisuellen Medien zu fördern. Zu seinen Aktivitäten gehört der Betrieb eines Kinos namens Cinematograph in Innsbruck.

IV Sachverhalt

II DER FILM DAS LIEBESKONZIL

20 Das Stück, auf dem der Film basiert, wurde von Oskar Panizza geschrieben und 1894 veröffentlicht. 1895 wurde Panizza vom Münchner Schwurgericht wegen Verbrechen gegen die Religion für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Das Stück wurde in Deutschland verboten, obwohl es andernorts gedruckt wurde.

21. Das Stück porträtiert Gott Vater als alt, gebrechlich und wirkungslos, Jesus Christus als „Muttersöhnchen“ mit geringer Intelligenz und die Jungfrau Maria, die offensichtlich das Sagen hat, als prinzipienlose Dirne. Gemeinsam beschließen sie, dass die Menschheit für ihre Unmoral bestraft werden muss. Sie lehnen die Möglichkeit der Verwerfung zugunsten einer unmittelbaren Ahndung der Lasterhaftigkeit ab, die sie empfänglich für die Erlösung macht. Da sie nicht in der Lage sind, selbst an eine solche Bestrafung zu denken, beschließen sie, den Teufel um Hilfe zu bitten.

Der Teufel schlägt die Idee einer sexuell übertragbaren Krankheit vor, so dass Männer und Frauen einander infizieren, ohne es zu merken; er zeugt mit Salome eine Tochter, die die Krankheit unter den Menschen verbreitet. Die Symptome, wie sie vom Teufel beschrieben werden, sind die der Syphilis. Als Belohnung beansprucht der Teufel die Gedankenfreiheit; Maria sagt, dass sie "darüber nachdenken" wird. Der Teufel schickt dann seine Tochter aus, um ihre Aufgabe zu erfüllen, zuerst unter denen, die die weltliche Macht repräsentieren, dann an den Hof des Papstes, an die Bischöfe, an die Klöster und schließlich an das gemeinsame Volk.

- Zum Theaterstück aus dem Jahre 1894 siehe Wikipedia.

- Das Liebeskonzil - Eine Himmelstragödie in fünf Aufzügen von Oskar Panizza kann online frei zugänglich auf Projekt Gutenberg als eBook in deutscher Sprache gelesen werden.

22 Der Film unter der Regie von Werner Schroeter wurde 1981 veröffentlicht. Er beginnt und endet mit Szenen, die angeblich aus dem Prozess gegen Panizza im Jahr 1895 stammen. Dazwischen zeigt er eine Aufführung des Stücks im Teatro Belli in Rom. Der Film porträtiert den Gott der jüdischen Religion, der christlichen Religion und der islamischen Religion als einen scheinbar senilen alten Mann, der sich vor dem Teufel ergibt, mit ihm einen tiefen Kuss tauscht und ihn seinen Freund nennt. Er wird auch als auf den Teufel schwörend dargestellt.

Andere Szenen zeigen die Jungfrau Maria, die eine obszöne Geschichte vorlesen lässt und das Entstehen einer gewissen erotische Spannung zwischen ihr und dem Teufel. Der erwachsene Jesus Christus wird als leicht blödsinnig dargestellt und in einer Szene wird lasziv gezeigt, wie er versucht, die Brüste seiner Mutter zu streicheln und zu küssen, was von ihr erlaubt wird. Gott, die Jungfrau Maria und Christus werden im Film als dem Teufel applaudierend gezeigt.

- Zum Film aus dem Jahre 1982 siehe Wikipedia.

- Zum Autor Oskar Panizza siehe Gutenberg.DE.

V Nationales Verfahren

11 Auf Antrag der Diözese Innsbruck der römisch-katholischen Kirche leitete die Staatsanwaltschaft am 10.05 1985 ein Strafverfahren gegen den Leiter des OPI, Herrn Dietmar Zingl, ein. Der Vorwurf lautete auf Herabwürdigung religiöser Lehren, ein Delikt, das nach § 188 des Strafgesetzbuches strafbar ist (siehe Randnr. 25).

12 Am 12.05.1985, nachdem der Film in einer nichtöffentlichen Sitzung in Anwesenheit eines Journalrichters gezeigt worden war, stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Beschlagnahme nach § 36 des Mediengesetzes (siehe Randnr. 29). Diesem Antrag wurde noch am selben Tag vom Landesgericht Innsbruck stattgegeben. Infolgedessen konnten die von OPI angekündigten öffentlichen Vorführungen, von denen die erste für den nächsten Tag geplant war, nicht stattfinden.

Für diejenigen, die zur ersten Aufführung gekommen waren, wurde eine Lesung des Skripts und eine Diskussion veranstaltet. Da Herr Zingl den Film an den Verleiher, die Firma Czerny in Wien, zurückgegeben hatte, wurde er dort am 11.06.1985 beschlagnahmt.

13 Ein beim Oberlandesgericht Innsbruck eingelegtes Rechtsmittel von Herrn Zingl gegen den Beschlagnahmebeschluss wurde am 30.07.1985 abgewiesen. Das Berufungsgericht vertrat die Auffassung, dass die Kunstfreiheit zwangsläufig durch das Recht anderer auf Religionsfreiheit und durch die Pflicht des Staates, eine Gesellschaft, die auf Ordnung und Toleranz beruht, zu gewährleisten, zurücktritt. Es stellte ferner fest, dass die Herabwürdigung im Sinne von § 188 des Strafgesetzbuches nur dann "gerechtfertigt" sei, wenn ihr Zweck die religiösen Gefühle einer durchschnittlichen Person mit normaler religiöser Sensibilität beanstande.

Diese Voraussetzung sei im vorliegenden Fall erfüllt und die Einziehung des Films könne zumindest in objektiven Verfahren grundsätzlich angeordnet werden (siehe Randnr. 28). Die allgemeine Verspottung religiöser Gefühle überwiegt jegliches Interesse der breiten Öffentlichkeit an Information oder die finanziellen Interessen von Personen, die den Film zeigen wollen.

14. Am 24. 10.1985 wurde die strafrechtliche Verfolgung von Herrn Zingl eingestellt und der Fall in Form eines objektiven Verfahrens nach § 33 Abs. 2 des Mediengesetzes zur Sperre des Films fortgesetzt.

15. Am 10.10.1986 fand ein Prozess vor dem Landesgericht Innsbruck statt. Der Film wurde wieder in geschlossener Sitzung gezeigt; sein Inhalt wurde im amtlichen Protokoll der mündlichen Verhandlung ausführlich beschrieben. Herr Zingl erscheint im offiziellen Protokoll der Anhörung als Zeuge. Er gab an, dass er den Film nach der Beschlagnahmeanordnung an den Verleiher zurückgeschickt habe, weil er nichts mehr mit der Angelegenheit zu tun haben wollte.

Aus dem am selben Tag ergangenen Urteil geht hervor, dass Herr Zingl als Haftungsbeteiligter angesehen wurde. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Verleiher des Films auf sein Recht auf Anhörung verzichtet und der Vernichtung seiner Kopie des Films zugestimmt hatte.

16 In seinem Urteil ordnete das Landgericht die Einziehung des Films an. Es führte aus:

Die für den 13. Mai 1985 geplante öffentliche Vorführung des Films Das Liebeskonzil, in dem Gott der Vater sowohl bildlich als auch textlich als seniler, ohnmächtiger Idiot dargestellt wird, Christus als Kretin und die Mutter Gottes als liederliche Frau dargestellt wird, in dem die Eucharistie verspottet wird, fiel in die Definition des Herabwürdigens religiöser Lehren, wie sie in § 188 des Strafgesetzbuches niedergelegt ist.

Die Begründung des Gerichts lautete wie folgt:

Die Bedingungen des Paragrafen 188 des Strafgesetzbuches werden durch diese Darstellung der göttlichen Personen objektiv erfüllt - Gottvater, Maria Mutter Gottes und Jesus Christus sind die zentralen Figuren der römisch-katholischen Religionslehre und -praxis, von größter Bedeutung, auch für das religiöse Verständnis der Gläubigen - sowie durch die oben genannte Verspottung der Eucharistie, die eines der wichtigsten Geheimnisse der römisch-katholischen Religion ist, wie überhaupt angesichts des allgemeinen Charakters des Films als Angriff auf christliche Religionen ...

Artikel 17a des Staatsgrundgesetzes garantiert die Freiheit des künstlerischen Schaffens sowie die Vermittlung und Lehre von Kunst. Der Umfang der Kunstfreiheit wurde (durch die Einführung dieses Artikels) insoweit erweitert, als jede Form des künstlerischen Ausdrucks geschützt ist und Einschränkungen der künstlerischen Freiheit durch eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung nicht mehr möglich sind, sondern nur aus den Einschränkungen, die dieser Freiheit innewohnen, ...

Künstlerische Freiheit kann nicht unbegrenzt sein. Die Grenzen der künstlerischen Freiheit sind erstens in anderen durch die Verfassung garantierten Grundrechten und -freiheiten (wie etwa die Religions- und Gewissensfreiheit) zu finden, zweitens in der Notwendigkeit einer geordneten Form menschlichen Zusammenlebens auf der Grundlage von Toleranz und schließlich in flagranten und extremen Rechtsverletzungen (Verletzung anderer rechtlich geschützter Güter), wobei die spezifischen Umstände jeweils gegeneinander abgewogen werden müssen, unter gebührender Berücksichtigung aller relevanten Erwägungen ...

Die Tatsache, dass die Voraussetzungen des § 188 des Strafgesetzbuches erfüllt sind, bedeutet nicht automatisch, dass die Grenzen der durch Art 17a StGG garantierten Kunstfreiheit erreicht sind. Angesichts der vorstehenden Erwägungen und der besonderen Schwere des vorliegenden Falles - in dem es um einen Film ging, der in erster Linie provozierend und auf die Kirche gerichtet war - der mehrfachen und anhaltenden Verletzung rechtlich geschützter Interessen muss jedoch das Grundrecht auf künstlerische Freiheit im vorliegenden Fall an zweiter Stelle stehen. ..."

17 Herr Zingl legte gegen das Urteil des Landesgerichts Innsbruck Berufung ein und legte eine von rund 350 Personen unterzeichnete Erklärung vor, die sich dagegen beschwerten, dass ihnen der freie Zugang zu einem Kunstwerk vorenthalten worden sei, und machte geltend, dass § 188 des Strafgesetzbuches nicht im Einklang mit der in Art 17a StGG vorgesehenen Gewährleistung der Kunstfreiheit ausgelegt worden sei. Das Berufungsgericht Innsbruck erklärte die Beschwerde am 25.03.1987 für unzulässig. Es stellte fest, dass Herr Zingl nicht prozesslegitimiert ist, da er nicht der Inhaber des Urheberrechts des Films war. Das Urteil wurde dem OPI am 07.04.1987 zugestellt.

18 Auf Einschreiten des Anwalts des OPI regte die damalige Ministerin für Bildung, Kunst und Sport, Dr. Hilde Hawlicek bei der Generalprokuratur die Erhebung einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes an. Das Schreiben datiert vom 18.05.1987 und erwähnte ua Artikel 10 der EMRK.

Der Generalprokurator entschied am 26.07.1988, dass es keinen Grund für die Erhebung einer solchen Nichtigkeitsbeschwerde gebe. In der Entscheidung wurde ua erwähnt, dass die Generalprokuratur seit langem der Auffassung war, dass die künstlerische Freiheit durch andere Grundrechte eingeschränkt sei, und verwies auf das Urteil des Obersten Gerichtshofes in der Rechtssache zum Film Das Gespenst (siehe Randnr. 26); Nach Ansicht des Generalprokurators hatte der Oberste Gerichtshof in diesem Fall diese Auffassung zumindest nicht missbilligt (Diese Auffassung ... wurde vom Obersten Gerichtshof ... nicht missbilligt).

19 Es gab seitdem in Österreich Theateraufführungen des Originalstücks: in Wien im November 1991 und in Innsbruck im Oktober 1992. In Wien ergriff die Staatsanwaltschaft keine Maßnahmen. In Innsbruck wurden mehrere Strafanzeigen von Privatpersonen eingebracht; es wurden Voruntersuchungen durchgeführt, woraufhin die Staatsanwaltschaft beschloss, das Verfahren einzustellen.

VI Nationales Recht

III RELEVANTES INNERSTAATLICHES RECHT UND PRAXIS

23 Die Religionsfreiheit ist durch Art 14 StGG gewährleistet, der lautet:

- (1) Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit ist Jedermann gewährleistet.

- (2) Der Genuss der bürgerlichen und politischen Rechte ist vom Religionsbekenntnis unabhängig; doch darf den staatsbürgerlichen Pflichten durch das Religionsbekenntnis kein Abbruch geschehen.

- (3) Niemand kann zu einer kirchlichen Handlung oder zur Teilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit gezwungen werden, insofern er nicht der nach dem Gesetze hiezu berechtigten Gewalt eines Anderen untersteht.

24 Die künstlerische Freiheit ist durch Art 17a StGG gewährleistet, der folgendes vorsieht:

- Das künstlerische Schaffen, die Vermittlung von Kunst sowie deren Lehre sind frei.

25 Paragraf 188 des Strafgesetzbuches lautet wie folgt:

- Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft bildet, oder eine Glaubenslehre, einen gesetzlich zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige Einrichtung einer solchen Kirche oder Religionsgesellschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein Verhalten geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

26 Das Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs über das Verhältnis zwischen den beiden vorgenannten Bestimmungen erging nach einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Rechts, die die Generalprokuratur einem Fall über den Verfall des Films Das Gespenst von Herbert Achternbusch eingereicht hatte. Obwohl die Beschwerde aus rein formalen Gründen ohne Entscheidung in der Sache abgewiesen wurde, ging aus dem Urteil mittelbar hervor, dass ein Kunstwerk, das die durch Art 14 StGG garantierte Religionsfreiheit beeinträchtigt, einen Missbrauch der Freiheit der künstlerischen Meinungsäußerung darstellen und daher gegen das Gesetz verstoßen kann (Urteil vom 19. Dezember 1985) Medien und Recht 1986, Nr. 2, S. 15) FN 1, siehe dazu OGH 13.05.1985, 11Os165/85, veröffentlicht im RIS (und zum Auffinden dieser Entscheidung mehr unter Recht der Kunst Österreich)..

27 Ein Medieninhaltsdelikt ist definiert als eine durch den Inhalt eines Mediums begangene, mit gerichtlicher Strafe bedrohte Handlung, die in einer an einen größeren Personenkreis gerichteten Mitteilung oder Darbietung besteht (§ 1 Abs 12 des Mediengesetzes). Die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Medieninhaltsdelikte bestimmt sich, soweit im Mediengesetz nichts anderes bestimmt ist, nach den allgemeinen Strafgesetzen (§ 28 des Mediengesetzes).

28 Eine im Mediengesetz vorgesehene besondere Sanktion ist die Einziehung des zur Verbreitung bestimmten Medienstückes (§ 33). Die Einziehung kann zusätzlich zu jeder normalen Sanktion nach dem Strafgesetzbuch angeordnet werden (§ 33 Abs 1). Ist eine strafrechtliche Verfolgung oder Verurteilung einer Person wegen einer Straftat nicht möglich, so kann die Einziehung auch in einem gesonderten sogenannten objektiven Verfahren zur Hintanhaltung der Verbreitung gemäß § 33 Abs 2 Mediengesetz angeordnet werden:

- (2) Auf Antrag des Anklägers ist auf Einziehung in einem selbständigen Verfahren zu erkennen, wenn in einem Medium der objektive Tatbestand einer strafbaren Handlung hergestellt worden ist und die Verfolgung einer bestimmten Person nicht durchführbar oder ihre Verurteilung wegen des Vorhandenseins von Gründen, die eine Bestrafung ausschließen, nicht möglich ist.

29 Die Beschlagnahme eines Medienstücks bis zur Einziehungsentscheidung kann nach § 36 des Mediengesetzes erfolgen, der lautet:

- § 36. (1) Das Gericht kann die Beschlagnahme der zur Verbreitung bestimmten Stücke eines Medienwerkes anordnen, wenn anzunehmen ist, daß auf Einziehung nach § 33 erkannt werden wird, und wenn die nachteiligen Folgen der Beschlagnahme nicht unverhältnismäßig schwerer wiegen als das Rechtsschutzinteresse, dem die Beschlagnahme dienen soll. Die Beschlagnahme ist jedenfalls unzulässig, wenn diesem Rechtsschutzinteresse auch durch Veröffentlichung einer Mitteilung über das eingeleitete strafgerichtliche Verfahren Genüge getan werden kann.

- (2) Die Beschlagnahme setzt voraus, daß ein Strafverfahren oder ein selbständiges Verfahren wegen eines Medieninhaltsdelikts geführt oder zugleich eingeleitet wird, und daß der Ankläger oder Antragsteller im selbständigen Verfahren die Beschlagnahme ausdrücklich beantragt.

- (3) In dem die Beschlagnahme anordnenden Beschluß ist anzugeben, wegen welcher Stelle oder Darbietung des Medienwerkes und wegen des Verdachtes welcher strafbaren Handlung die Beschlagnahme angeordnet wird. …. 4-5.

30 Für die Verfolgung von Mediendelikten und für objektive Verfahren gilt das allgemeine Strafprozessrecht. Obwohl dem Inhaber oder Verleger des veröffentlichten Werkes in einem objektiven Verfahren keine Straftat vorgeworfen wird, hat er gemäß § 41 Abs. 5 die Rechte des Beschuldigten, der lautet:

- (5) In den im Abs 1 bezeichneten Verfahren ist der Medieninhaber (Verleger) zur Hauptverhandlung zu laden. Er hat die Rechte des Beschuldigten; insbesondere steht ihm das Recht zu, alle Verteidigungsmittel wie der Beschuldigte vorzubringen und das Urteil in der Hauptsache anzufechten. …

VII Verfahren vor der Kommission

31 Das OPI beschwerte sich am 06.10.1987 bei der Kommission. Es behauptet Verstöße gegen Artikel 10 der Konvention.

32 Am 12.04.1991 erklärte die Kommission den Antrag (Nr. 13470/87) für zulässig. In ihrem am 14.01.1993 angenommenen Bericht (Art 31) vertrat die Kommission die Auffassung, dass gegen Artikel 10 verstoßen worden sei:

- a) in Bezug auf die Beschlagnahme des Films (neun zu fünf Stimmen);

- b) in Bezug auf die Einziehung des Films (dreizehn zu eins Stimmen). …

VIII Rechtliche Beurteilung des Höchstgerichtes

RandNrn 35 bis 41 betreffen Vorab-Einwendungen der Regierung, die vom Gericht zurückgewiesen wurden.

II BEHAUPTETER VERSTOSS GEGEN ARTIKEL 10

42 Das OPI machte geltend, dass die Beschlagnahme und die anschließende Einziehung des Films Das Liebeskonzil zu Verletzungen ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Art 10 der Konvention geführt habe, der wie folgt lautet:

- (1) Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser Artikel schließt nicht aus, dass die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen einem Genehmigungsverfahren unterwerfen.

- (2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten.

A Zur Frage, ob es "Eingriffe" in die Meinungsfreiheit des OPI gegeben hat:

43 Obwohl die Regierung vor der Kommission eingeräumt hatte, dass ein Eingriff in die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung des OPI nur in Bezug auf die Beschlagnahme des Films vorgekommen sei, und obwohl derselbe Punkt in ihrem vorläufigen Einwand vorgebracht worden sei (vgl oben Randnr. 35), war es vor dem Gericht nicht mehr strittig, dass nach Zurückweisung des vorläufigen Einwands sowohl die Beschlagnahme als auch die Einziehung solche Eingriffe darstellten.

Solche Eingriffe führen zu einem Verstoß gegen Artikel 10, wenn sie nicht den Anforderungen des Absatzes 2 entsprechen. Der Gerichtshof hat daher zu prüfen, ob die Eingriffe "gesetzlich vorgeschrieben" waren, ob sie ein nach diesem Absatz 2 legitimes Ziel verfolgten und ob sie für die Erreichung dieses Ziels "in einer demokratischen Gesellschaft notwendig" waren.

B Zur Frage, ob die Eingriffe "gesetzlich vorgeschrieben" waren

44 Das OPI bestritt, dass die Eingriffe "gesetzlich vorgeschrieben" seien und machte geltend, dass § 188 des österreichischen Strafgesetzbuches zu Unrecht angewandt worden sei. Erstens sei es fraglich, ob ein Kunstwerk, das Personen oder Gegenstände religiöser Verehrung satirisch behandele, überhaupt als "abwertend oder beleidigend" angesehen werden könne. Zweitens konnte die Empörung bei Personen, die aus freiem Willen zustimmten, den Film zu sehen oder sich dagegen entschieden hätten, nicht "gerechtfertigt" werden. Drittens sei dem in Art 17a StGG garantierten Recht auf künstlerische Freiheit nicht genügend Gewicht beigestanden worden.

45 Der Gerichtshof weist erneut darauf hin, dass es in erster Linie Aufgabe der nationalen Behörden, insbesondere der Gerichte, ist, das nationale Recht auszulegen und anzuwenden (vgl das vor kurzem ergangene Urteil Chorherr/Österreich vom 25. 08. 1993, Serie A Nr. 266-B, S. 36, Abs. 25). Die Innsbrucker Gerichte mussten ein Gleichgewicht zwischen dem Recht auf künstlerische Freiheit und dem Recht auf Achtung religiöser Überzeugungen, wie es in Artikel 14 des Staatsgrundgesetzes garantiert ist, finden. Der Gerichtshof stellt ebenso wie die Kommission fest, dass ihm kein Grund für die unrichtige Anwendung des österreichischen Rechts vorgetragen worden ist.

C. Zur Frage, ob die Eingriffe ein "legitimes Ziel" hatten

46 Die Regierung machte geltend, dass die Beschlagnahme und Einziehung des Films auf den "Schutz der Rechte anderer" abzielte, insbesondere auf das Recht auf Achtung der religiösen Gefühle und auf "die Vermeidung von Störungen".

47 Wie der Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache Kokkinakis/Griechenland vom 25. Mai 1993 (Serie A Nr. 260-A, S. 17, Abs. 31) aufzeigt, ist die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, die nach Artikel 9 der Konvention geschützt ist, eine der Grundlagen einer "demokratischen Gesellschaft" im Sinne der Konvention. Sie ist in ihrer religiösen Dimension eines der wichtigsten Elemente, die die Identität der Gläubigen und ihre Vorstellung vom Leben ausmachen.

Diejenigen, die sich für die Freiheit der Religionsausübung entscheiden, unabhängig davon, ob sie dies als Mitglieder einer religiösen Mehrheit oder als Minderheit tun, können vernünftigerweise nicht erwarten, von jeder Kritik ausgenommen zu sein. Sie müssen die Verleugnung ihrer religiösen Überzeugungen durch andere und sogar die Verbreitung von glaubensfeindlichen Lehren durch andere tolerieren und akzeptieren. Die Art und Weise, in der religiöse Überzeugungen und Lehren bekämpft oder verneint werden, ist jedoch eine Angelegenheit, die der Verantwortung des Staates obliegt, insbesondere um den Trägern dieser Überzeugungen und Lehren die friedliche Ausübung des in Artikel 9 garantierten Rechts zu gewährleisten. In extremen Fällen kann die Wirkung bestimmter Methoden, religiöse Überzeugungen abzulehnen oder zu leugnen, in der Tat diejenigen, die solche Überzeugungen haben, daran hindern, ihre Freiheit auszuüben und auszudrücken.

Im Urteil Kokkinakis hat der Gerichtshof zu Artikel 9 entschieden, dass ein Staat es legitimerweise für erforderlich halten kann, Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, bestimmte Verhaltensweisen zu unterdrücken, einschließlich der Weitergabe von Informationen und Ideen, die mit der Achtung der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit anderer unvereinbar sind (ebd., S. 21, Abs. 48). Die Achtung der religiösen Gefühle der Gläubigen gemäß Artikel 9 kann durch provokative Darstellungen von Gegenständen religiöser Verehrung verletzt werden; und solche Darstellungen können als böswillige Verletzung des Geistes der Toleranz angesehen werden, der auch ein Merkmal der demokratischen Gesellschaft sein muss. Die Konvention ist als Ganzes zu lesen, so dass die Auslegung und Anwendung von Artikel 10 im vorliegenden Fall mit der Logik der Konvention im Einklang zu stehen hat (siehe mutatis mutandis, Urteil Klass ua/Deutschland vom 6. September 1978, Serie A Nr. 28, S. 31, Abs. 68).

48 Die beanstandeten Maßnahmen stützten sich auf § 188 des österreichischen Strafgesetzbuches, der Verhaltensweisen verhindern soll, die gegen Gegenstände religiöser Verehrung gerichtet sind, die eine "gerechtfertigte Empörung" hervorrufen können. Daraus folgt, dass ihr Ziel darin bestand, das Recht der Bürger zu schützen, in ihren religiösen Gefühlen nicht durch die öffentliche Äußerung anderer Personen beleidigt zu werden. Unter Berücksichtigung der Formulierungen der Entscheidungen der österreichischen Gerichte erkennt der Gerichtshof an, dass die beanstandeten Maßnahmen ein legitimes Ziel nach Art 10 Abs. 2 verfolgten, nämlich "Schutz der Rechte anderer".

D Zur Frage, ob die Beschlagnahme und die Einziehung "in einer demokratischen Gesellschaft notwendig" waren

1 Allgemeine Grundsätze

49 Wie der Gerichtshof stets festgestellt hat, stellt die Meinungsfreiheit eine der wesentlichen Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft dar, eine der Grundvoraussetzungen für ihren Fortschritt und für die Entwicklung aller. Vorbehaltlich des Artikels 10 Absatz 2 gilt sie nicht nur für "Informationen" oder "Ideen", die positiv aufgenommen oder als unangreifbar oder gleichgültig angesehen werden, sondern auch für diejenigen, die den Staat oder einen Teil der Bevölkerung schockieren, beleidigen oder stören. Das sind die Forderungen des Pluralismus, der Toleranz und der Weitsicht, ohne die es keine "demokratische Gesellschaft" gibt (vgl. insbesondere das Urteil Handyside gegen das Urteil des Vereinigten Königreichs vom 7. Dezember 1976, Serie A Nr. 24, S. 23, Ziffer 49).

Wie sich jedoch aus dem Wortlaut von Artikel 10 Abs. 2 ableitet, übernimmt derjenige, der die in Absatz 1 dieses Artikels verankerten Rechte und Freiheiten wahrnimmt, "Pflichten und Verantwortungen". Unter ihnen - im Zusammenhang mit religiösen Meinungen und Überzeugungen - kann legitimerweise die Verpflichtung eingeschlossen werden, so weit wie möglich Äußerungen zu vermeiden, die unnötig gegen andere beleidigend sind und somit eine Verletzung ihrer Rechte darstellen und daher nicht zu irgendeiner Form der öffentlichen Debatte beitragen, die in der Lage ist, Fortschritte in menschlichen Angelegenheiten zu erzielen.

Unter diesen Grundsätzen kann es grundsätzlich als notwendig angesehen werden, in bestimmten demokratischen Gesellschaften unzulässige Angriffe auf Gegenstände religiöser Verehrung zu sanktionieren oder sogar zu verhindern, sofern jede "Formalität", "Bedingung", "Beschränkung" oder "Strafe" in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Ziel steht (siehe das oben erwähnte Handyside-Urteil, ebd.).

50 In Fragen der "Moral" ist es nicht möglich, in ganz Europa eine einheitliche Auffassung von der Bedeutung der Religion in der Gesellschaft zu erkennen (vgl. Urteil Müller ua/Schweiz vom 24. Mai 1988, Serie A Nr. 133, S. 20, Abs. 30 und S. 22, Abs. 35); auch innerhalb eines einzigen Landes können solche Vorstellungen variieren. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, zu einer umfassenden Definition dessen zu gelangen, was einen zulässigen Eingriff in die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung darstellt, wenn sich diese Äußerung gegen die religiösen Gefühle anderer richtet. Ein gewisser Beurteilungsspielraum ist daher den nationalen Behörden bei der Beurteilung des Vorliegens und des Umfangs der Notwendigkeit eines solchen Eingriffs zu überlassen.

Der Auslegungsspielraum der Behörden ist jedoch nicht unbegrenzt. Er geht Hand in Hand mit der Überwachung durch die Konvention, deren Anwendungsbereich je nach den Umständen unterschiedlich sein wird. In Fällen wie dem vorliegenden, in denen ein Eingriff in die Ausübung der in Artikel 10 Abs 1 garantierten Freiheiten vorliegt, muss die Überwachung wegen der Bedeutung der betreffenden Freiheiten genau sein. Die Notwendigkeit einer Beschränkung muss überzeugend festgestellt werden (vgl das Urteil des Informationsverein Lentia ua /Österreich vom 24. November 1993, Serie A Nr. 276, S. 15, Abs. 35).

2 Anwendung der oben genannten Grundsätze

51 Der Film, der durch Urteile der österreichischen Gerichte beschlagnahmt und eingezogen wurde, beruhte auf einem Theaterstück, doch befasst sich der Gerichtshof nur mit der fraglichen Filmproduktion.

a) Die Beschlagnahme

52 Die Regierung verteidigte die Beschlagnahme des Films in Anbetracht seines Charakters als Angriff auf die christliche Religion, insbesondere den Katholizismus. Sie behauptete, dass die Einbettung des Prozesses gegen den Autor im Jahre 1895 in den Film dazu diente, den antireligiösen Charakter des Films zu verstärken, der mit einer gewalttätigen und beleidigenden Denunziation dessen endete, was als katholische Moral dargestellt wurde.

Darüber hinaus betonte sie die Rolle der Religion im Alltag der Tiroler. Der Anteil der römisch-katholischen Gläubigen an der österreichischen Bevölkerung insgesamt war bereits beträchtlich - 78% -, aber unter den Tirolern lag er bei 87%. Folglich bestand zumindest zum maßgeblichen Zeitpunkt ein dringendes soziales Bedürfnis nach der Wahrung des religiösen Friedens; es war notwendig gewesen, die öffentliche Ordnung gegen den Film zu schützen, und die Innsbrucker Gerichte hatten ihren Ermessensspielraum in dieser Hinsicht nicht überschritten.

53 Das OPI behauptete, verantwortungsvoll gehandelt zu haben, um eine ungerechtfertigte Straftat zu verhindern. Es stellte fest, dass es geplant habe, den Film in ihrem Kino zu zeigen, das der Öffentlichkeit erst nach Zahlung einer Gebühr zugänglich sei; außerdem bestand die Öffentlichkeit generell aus Personen, die sich für eine progressive Kultur interessierten. Schließlich sollten nach den einschlägigen Tiroler Rechtsvorschriften Personen unter 17 Jahren nicht zum Film zugelassen werden. Es bestand daher keine wirkliche Gefahr, dass jemand gegen seinen Willen anstößigem Material ausgesetzt wurde.

Die Kommission stimmte diesem Standpunkt im Wesentlichen zu.

54 Das Gericht weist zunächst darauf hin, dass der Zugang zum Kino, um den Film selbst zu sehen, zwar von der Zahlung eines Eintrittsgeldes und einer Altersgrenze abhängig war, der Film aber breit beworben wurde. Es gab genügend öffentliche Kenntnis über den Gegenstand und den grundlegenden Inhalt des Films, um einen klaren Hinweis auf seine Art zu geben; aus diesen Gründen muss die vorgeschlagene Vorführung des Films als ausreichend "öffentlich" angesehen werden, um eine Beleidigung zu verursachen.

55 Die Causa erfordert die Abwägung zweier nach dem Übereinkommen garantierter Grundfreiheiten, nämlich das Recht des OPI, der Öffentlichkeit kontroverse Auffassungen zu vermitteln, und damit das Recht der interessierten Personen, diese Auffassungen einerseits zu erkennen, und das Recht anderer Personen auf angemessene Achtung ihrer Gedanken- und Gewissensfreiheit und Religion. Dabei ist der Ermessensspielraum zu berücksichtigen, der den nationalen Behörden überlassen bleibt, deren Pflicht es in einer demokratischen Gesellschaft auch ist, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Interessen der Gesellschaft als Ganzes zu berücksichtigen.

56 Die österreichischen Gerichte, die die Beschlagnahme und später die Einziehung des Films anordneten, hielten ihn nach dem Verständnis der Tiroler Öffentlichkeit für einen missbräuchlichen Angriff auf die römisch-katholische Religion. Aus ihren Urteilen geht hervor, dass sie die Freiheit der künstlerischen Äußerung, die nach Artikel 10 der Konvention gewährleistet ist (vgl Urteil Müller ua. S. 22, Abs. 33) und nach Artikel 17a des österreichischen Staatsgrundgesetzes besonderen Schutz bietet, gebührend beachtet haben. Sie waren innerhalb ihres Ermessens nicht der Ansicht, dass das Kunstwerk oder sein Beitrag zur öffentlichen Debatte in der österreichischen Gesellschaft mehr Gewicht hat, als die Umstände, die den Film im Wesentlichen für die allgemeine Öffentlichkeit beleidigend machten.

Die Gerichte stellten nach dem Betrachten des Films die provokante Darstellung Gottes, des Vaters, der Jungfrau Maria und Jesu Christi fest (siehe Randnr. 16). Der Inhalt des Films (siehe Randnr. 22) kann nicht dazu führen, die von den österreichischen Gerichten getroffenen Schlussfolgerungen zu beanstanden. Der Gerichtshof kann nicht außer Acht lassen, dass die römisch-katholische Religion die Religion der überwältigenden Mehrheit der Tiroler ist. Mit der Beschlagnahme des Films haben die österreichischen Behörden gehandelt, um den religiösen Frieden in dieser Region zu gewährleisten und zu verhindern, dass einige Menschen sich als Ziel von ungerechtfertigten und beleidigenden Angriffen auf ihre religiösen Überzeugungen fühlen.

Es liegt in erster Linie an den nationalen Behörden, die besser als der internationale Richter in der Lage sind, die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme im Lichte der Situation zu beurteilen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Ort besteht. Unter allen Umständen des vorliegenden Falles ist der Gerichtshof nicht der Auffassung, dass die österreichischen Behörden ihren insoweit überschrittenen Ermessensspielraum überschritten haben. Ein Verstoß gegen Artikel 10 kann daher für die Beschlagnahme nicht festgestellt werden.

57 Die vorstehenden Gründe gelten auch für die Einziehung, die die endgültige Rechtmäßigkeit der Beschlagnahme bestimmt hat und nach österreichischem Recht die Folge war. Artikel 10 kann nicht dahin ausgelegt werden, dass er die Einziehung von Gegenständen, deren Verwendung rechtmäßig für unerlaubt befunden wurde, im öffentlichen Interesse verbietet (vgl. das oben genannte Handyside-Urteil, S. 30, Abs. 63).

Obwohl die Einziehung es dauerhaft unmöglich machte, den Film irgendwo in Österreich zu zeigen, ist der Gerichtshof der Auffassung, dass die eingesetzten Mittel nicht unangemessen zu dem verfolgten legitimen Ziel standen und dass die nationalen Behörden daher insoweit ihren Ermessensspielraum nicht überschritten haben. Auch in Bezug auf die Einziehung ist kein Verstoß gegen Artikel 10 vorgekommen.

AUS DIESEN GRÜNDEN HÄLT DER GERICHTSHOF

1…, 2…,

3. mit sechs zu drei Stimmen fest, dass kein Verstoß gegen Artikel 10 der Konvention in Bezug auf die Beschlagnahme oder die Einziehung des Films vorliegt.

GEMEINSAME ABWEICHENDE MEINUNG DER RICHTER PALM, PEKKANEN UND MAKARCZYK

1 Wir bedauern, dass wir der Mehrheit nicht zustimmen können, dass kein Verstoß gegen Artikel 10 vorliegt.

2 Der Gerichtshof steht hier vor der Notwendigkeit, zwei offensichtlich widersprüchliche Rechte der Konvention gegeneinander abzuwägen. Im vorliegenden Fall sind die gegeneinander auszuwägenden Rechte natürlich das von der Regierung geltend gemachte Recht auf Religionsfreiheit (Art 9) und das Recht auf freie Meinungsäußerung (Art 10), auf das sich das OPI berief. Da es sich um Beschränkungen des letztgenannten Rechts handelt, wird sich unsere Diskussion darauf konzentrieren, ob diese "in einer demokratischen Gesellschaft notwendig" waren und daher durch Artikel 10 Absatz 2 zulässig sind.

3 Wie die Mehrheit zu Recht sagt und die berühmte Passage im Urteil Handyside gegen das Urteil des Vereinigten Königreichs (07. Dezember 1976, Serie A Nr. 24) wiedergibt, ist die Meinungsfreiheit ein grundlegendes Merkmal einer "demokratischen Gesellschaft"; sie gilt nicht nur für "Informationen" oder "Ideen", die positiv aufgenommen oder als unangreifbar oder gleichgültig angesehen werden, sondern insbesondere für diejenigen, die den Staat oder einen Teil der Bevölkerung schockieren, beleidigen oder stören. Es hat keinen Sinn, diese Freiheit nur so lange zu garantieren, wie sie in Übereinstimmung mit der akzeptierten Meinung genutzt wird.

Daraus folgt, dass die Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 2, in denen ein Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung ausnahmsweise zulässig ist, eng auszulegen sind; der Bewertungsspielraum des Staates in diesem Bereich kann nicht weit gefasst sein. Insbesondere sollte es den Behörden des Staates nicht offenstehen, zu entscheiden, ob eine bestimmte Erklärung in der Lage ist, "zu jeder Form der öffentlichen Debatte beizutragen, die in der Lage ist, Fortschritte in menschlichen Angelegenheiten zu erzielen"; eine solche Entscheidung kann nicht bloß von der Vorstellung der Behörden vom "Fortschritt" beeinflusst werden.

4 Die Notwendigkeit eines besonderen Eingriffs zur Erreichung eines legitimen Ziels ist überzeugend festzustellen (vgl das Urteil Informationsverein Lentia ua/Österreich vom 24. November 1993, Serie A Nr. 276, S. 15, Abs. 35). Dies gilt umso mehr in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Einmischung in Bezug auf die Beschlagnahme in Form einer Vorzensur erfolgt (siehe mutatis mutandis, Observer and Guardian/The United Kingdom Judgement of 26 November 1991, Series A no. 216, S. 30, Paras. 60). Es besteht die Gefahr, dass eine solche Vorzensur der Toleranz, von der die pluralistische Demokratie abhängt, schaden könnte, wenn sie zum Schutz der wahrgenommenen Interessen einer mächtigen Gruppe in der Gesellschaft angewandt wird.

5 Der Gerichtshof hat zu Recht entschieden, dass diejenigen, die Kunstwerke schaffen, aufführen, verteilen oder ausstellen, zum Gedanken- und Meinungsaustausch und zur persönlichen Erfüllung des Einzelnen beitragen, was für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich ist, und dass der Staat daher verpflichtet ist, nicht übermäßig in ihre Meinungsfreiheit einzugreifen (vgl. Urteil Müller ua /Schweiz vom 24. Mai 1988 , Serie A Nr. 133, S. 22, Z. 33). Wir akzeptieren auch, dass diejenigen, die es der Öffentlichkeit zugänglich machen, aus diesem Grund nicht von ihren damit verbundenen "Pflichten und Verantwortlichkeiten" befreit sind, unabhängig davon, ob es allgemein als Kunstwerk angesehen werden kann oder nicht; Umfang und Art dieser Faktoren hängen von der Situation und den eingesetzten Mitteln ab (vgl. oben erwähntes Urteil Müller ua, S. 22, Abs. 34).

6 Die Konvention garantiert das Recht auf Schutz religiöser Gefühle ausdrücklich nicht. Insbesondere kann ein solches Recht nicht aus dem Recht auf Religionsfreiheit abgeleitet werden, das faktisch auch das Recht einschließt, kritische Ansichten über die religiöse Meinung anderer zu äußern. Es muss jedoch akzeptiert werden, dass es im Sinne von Artikel 10 "legitim" sein kann, die religiösen Gefühle bestimmter Mitglieder der Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad vor Kritik und Missbrauch zu schützen; Toleranz funktioniert in beide Richtungen, und der demokratische Charakter einer Gesellschaft wird beeinträchtigt, wenn gewalttätige und missbräuchliche Angriffe auf das Ansehen einer religiösen Gruppe zugelassen werden. Folglich muss auch akzeptiert werden, dass es "in einer demokratischen Gesellschaft notwendig" sein kann, der öffentlichen Äußerung solcher Kritik oder des Missbrauchs Grenzen zu setzen. Insofern, aber nicht weiter, können wir der Mehrheit zustimmen.

7 Die Pflicht und die Verantwortung einer Person, die von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen will, sollte darin bestehen, dass die Verletzung, die ihre Aussage anderen zufügen kann, auf ein vernünftigerweise zu erwartendes Maß reduziert wird. ist. Nur wenn sie nicht die erforderlichen Maßnahmen ergreift oder sich diese als unzureichend erweisen, kann der Staat einschreiten. Selbst wenn die Notwendigkeit repressiver Maßnahmen nachgewiesen wird, müssen die betreffenden Maßnahmen "in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Ziel stehen"; Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs, die wir befürworten, wird dies in der Regel nicht der Fall sein, wenn eine andere, weniger restriktive Lösung zur Verfügung steht (vgl das oben erwähnte Urteil des Informationsvereins Lentia ua, S. 16, Abs. 39).

Die Notwendigkeit repressiver Maßnahmen, die einer vollständigen Verhinderung der Ausübung der Meinungsfreiheit gleichkommen, kann nur akzeptiert werden, wenn das betreffende Verhalten ein so hohes Maß an Missbrauch erreicht und einer Verweigerung der Religionsfreiheit anderer so nahekommt, dass es selbst das Recht verwirkt, von der Gesellschaft toleriert zu werden.

8 Was die Notwendigkeit einer staatlichen Handlung im vorliegenden Fall angeht, so weisen wir auf die Unterscheidung zwischen dem vorliegenden Fall und dem Fall Müller ua hin, in dem kein Verstoß gegen Artikel 10 festgestellt wurde. Die Gemälde von Herrn Müller waren der Öffentlichkeit uneingeschränkt zugänglich, so dass sie von Personen betrachtet werden konnten - und tatsächlich von Personen betrachtet wurden, für die sie ungeeignet waren.

9 Im Gegensatz zu den Gemälden von Herrn Müller sollte der Film einem zahlenden Publikum in einem "Kunstkino" gezeigt werden, das ein relativ kleines Publikum mit einem Interesse für Experimentalfilme bediente. Es ist daher unwahrscheinlich, dass das Publikum Personen einbezogen hätte, die sich nicht speziell für den Film interessierten.

Darüber hinaus hatte dieses Publikum genügend Gelegenheit, vorher vor der Art des Films gewarnt zu werden. Im Gegensatz zur Mehrheit sind wir der Ansicht, dass die Ankündigung des OPI darauf abzielte, Informationen über die kritische Art zu geben, wie der Film mit der römisch-katholischen Religion umging; in der Tat hat sie dies so deutlich getan, dass die religiös sensiblen Menschen eine fundierte Entscheidung treffen können, sich fernzuhalten.

Es scheint also, dass es im gegenständlichen Fall kaum wahrscheinlich war, dass jemand unwissentlich mit anstößigem Material konfrontiert wurde. Wir kommen daher zu dem Schluss, dass das OPI insoweit verantwortungsvoll gehandelt hat, als die möglichen schädlichen Auswirkungen der Vorführung des Films soweit beschränkt wurden, als sie vernünftigerweise zu erwarten waren.

10 Schließlich war es, wie das OPI ausgeführt hat und von der Regierung nicht bestritten wurde, nach Tiroler Recht verboten, dass der Film von Personen unter 17 Jahren gesehen wurde, und die Ankündigung des OPI bezog sich auch darauf. Unter diesen Umständen kann die Gefahr, dass der Film von Personen gesehen wird, für die er altersmäßig nicht geeignet war, ausgeschlossen werden. Die österreichischen Behörden hatten somit eine weniger restriktive Möglichkeit als die Beschlagnahme des Films zur Verfügung, um eine ungerechtfertigte Straftat zu verhindern.

11 Wir leugnen nicht, dass die Vorführung des Films die religiösen Gefühle bestimmter Bevölkerungsschichten in Tirol verletzt haben könnte. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen, die das OPI tatsächlich zum Schutz der beleidigten Personen getroffen hat, und des Schutzes, den die österreichische Regelung den unter siebzehnjährigen Personen bietet, sind wir jedoch insgesamt der Auffassung, dass die Beschlagnahme und die Einziehung des fraglichen Films nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Ziel standen.

IX Kommentare

Kommentare der Lehre

Zembylas überprüft in: Das Legitime und das Deviante, eine kunstsoziologische Untersuchung, SWS-Rundschau 1/2004, S 65-86 ob (Zitat):

eine Gerichtsverhandlung ein geeignetes Medium für den Umgang mit Kunstkonflikten im öffentlichen, politischen Raum ist

und führt am Beispiel des Filmes Das Liebeskonzil auf S 78f aus, dass (Zitat):

die Behauptung, dass 87% der TirolerInnen durch den Film beleidigt wären, und dass der religiöse Frieden gefährdet sei, sehr überzogen war. Kunstfreiheit als Grundrecht darf nicht an Mehrheiten angeknüpft werden. Freiheitsrechte müssen besonders für kleine Gruppen bzw arithmetische Minderheiten starke Geltung haben.

Wallner verweist in: Strafrecht und Kunstfreiheit im Kontext der religiös-weltanschaulichen Sphäre, Überlegungen anhand eines Anlaßfalles, öarr 2002, 237 auf S 258 auf RandNr 47 der Liebeskonzil-Entscheidung des EGMR, wenn er ausführt, dass /Zitat):

der Gerichtshof zunächst auf den hohen Stellenwert der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art 9 EMRK) abstellt, die als eine Grundlage einer demokratischen Gesellschaft charakterisiert wird. Die religiöse Dimension sei eines der vitalsten Elemente, die die Identität der Gläubigen und ihre Lebensauffassung ausmachen. Zwar müssten es die Gläubigen dulden, dass an ihrer Religion Kritik geübt oder dieser sogar widersprochen werde, die Art, in der religiöse Anschauungen und Lehren bekämpft oder geleugnet werden, sei jedoch eine Angelegenheit, die möglicherweise die Verantwortlichkeit des Staates auslösen könne. Von diesem hohen Wert und der daraus sich ergebenden Verantwortlichkeit des Staates hierfür, leitet der EGMR sodann ab, dass ein Staat unter Umständen dazu berechtigt sei, Handlungen einzuschränken bzw zu unterdrücken, welche die Achtung religiöser Gefühle durch provokante Darstellungen verletzen. Dies trifft in besonderem Maß für den § 188 StGB zu, welcher somit von der EMRK gedeckt ist.

Am Beispiel des 2002 erschienenen Buches Das Leben des Jesus des österreichischen Karrikaturisten Gerhard Haderer wird letztlich die Frage gestellt,

ob § 188 StGB noch zeitgemäß ist.

Wallner's Antwort lautet (Zitat):

Polemische oder kämpferische Töne sind dabei von keiner der Interessengruppen angebracht: weder von Verteidigern der Kunstfreiheit, welche die immanenten Schranken dieses wertvollen Grundrechts nicht wahrhaben wollen; noch von Kirchenführern, welche angesichts eines strafrechtlichen Vorgehens nach § 188 StGB die Stunde einer wieder erstarkten Kirche sehen wollen. Speziell dieser Gruppe sei gesagt: Der umstrittene § 188 StGB dient letztlich nicht der Kirche, sondern der Aufrechterhaltung des geordneten, auf Toleranz aufgebauten Zusammenlebens der Menschen in einem pluralistischen Verfassungsstaat.

Favorartis Kommentar

Auffallend an der Entscheidung des EMGR ist, dass zuvor die Kommission die Auffassung vertrat, dass in Bezug auf die Beschlagnahme des Films (neun zu fünf Stimmen) und in Bezug auf die Einziehung des Films (dreizehn zu eins Stimmen) gegen Artikel 10 verstoßen worden sei (siehe RandNr 32) und drei von neun Richtern einen Minderheitsbericht abgaben und ebenfalls einen Verstoß gegen Artikel 10 sahen. Die Argumente, dass der Film einem zahlenden Publikum in einem "Kunstkino" gezeigt werden sollte, das ein relativ kleines Publikum mit einem Interesse für Experimentalfilme bediente, auf den kritischen Inhalt des Filmes deutlich hingewiesen wurde und Jugendverbot unter 17 Jahren galt (RandNr 9 und 10 der gemeinsamen abweichenden Meinung) sind schlüssig und rechtfertigen die erfolgte Zensur nicht.

⇒ Favor artis also nur in der Kommission und bei (der Minderheit von) einem Drittel der Richter des Gerichtshofs.

X Hinweise zu dieser Webseite

- Im gegenständlichen Fall hat der EGMR grmäß Art 44 Abs 3 EMRK die endgültige Entscheidung zur Aufnahme in die Datenbank HUDOC zur Verfügung gestellt, wo sie (bei Eingabe des Case Title oder der Application Number) zB als Dokument in englischer Sprache abgerufen werden kann..

- Der hier zur Verfügung gestellte Text folgt der englischsprachigen Fassung aus der Datenbank HUDOC, da Reproduktionen (und damit auch Übersetzungen) zu Informations- und Bildungszwecken erstellt werden können.

- Die in den Abschnitten I und III bis VIII vor Beginn von Absätzen (nicht durchgängig) eingefügten Zahlen 9 bis 57 entsprechen den Randnummern im Urteilstext des EGMR.

- Die angeführten Zitate aus Wkipedia (zum Film und zu Oskar Panizza) und aus den Aufsätzen von Zembylas und Wallner (mit Quellenangaben) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Es besteht die Möglichkeit, eine Textausgabe des literarischen Werkes Das Liebeskonzil - Eine Himmelstragödie in fünf Aufzügen von Oskar Panizza auf Gutenberg.DE zu lesen.

- Personenbezogene Daten ergeben sich aus der Filmbeschreibung sowie aus dem Bekanntheitsgrad des Autors.