I Kunstwerk

8 Zwischen dem 3. April und dem 21. Juni 1998 veranstaltete die Wiener Secession in ihren Räumlichkeiten eine Ausstellung. Die Ausstellung mit dem Titel "Das Jahrhundert künstlerischer Freiheit" war als Teil der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins gedacht. Unter den ausgestellten Werken war ein Gemälde mit dem Titel "Apokalypse", das zu diesem Anlass vom österreichischen Maler Otto Mühl produziert worden war. Das 450 mal 360 cm große Gemälde zeigte eine Collage verschiedener Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie Mutter Teresa, den österreichischen Kardinal Hermann Groer und den ehemaligen FPÖ-Chef Jörg Haider in sexuellen Stellungen. Während die nackten Körper dieser Figuren gemalt sind, wurden die Köpfe und Gesichter mit ausgeschnittenen Fotos aus Zeitungen dargestellt. Die Augen einiger der porträtierten Personen waren mit schwarzen Balken verdeckt. Unter diesen Personen war auch Herr Meischberger, bis 1995 ehemaliger Generalsekretär der FPÖ, der zum Zeitpunkt der Ereignisse Nationalratsabgeordneter war, ein Mandat, das er bis April 1999 innehatte. Auf dem Gemälde hält Meischberger den Penis des gerade ejakulierenden Dr. Haider, während er von zwei weiteren FPÖ-Politikern berührt wird und seinerseits auf Mutter Teresa ejakuliert.

Das unter dem Copyright der Archives Otto Muehl & Estate Otto Muehl stehende Bild Apokalypse von Otto Mühl ist auf der Webseite des MAK in einer für das MAK erfolgten Adaptierung und auf der Website stadt-WIEN.at unter Otto Mühl Ausstellung: Leopold Museum präsentiert Sammlung - veröffentlicht.

Siehe weiters zur Wiener Secession und zu Otto Mühl in Wikipedia.

II Schlagworte

Freiheit der Meinungsäußerung Art 10 EMRK - Kunstfreiheit Art 17a StGG - Gemälde mit Fotos bekannter Personen in einer Gruppensex-Szene - Satire - Persönlichkeitsschutz

III Parteien

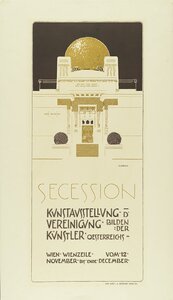

7 Die Vereinigung Bildender Künstler Wiener Secession ist eine Künstlervereinigung mit Sitz im Secessionsgebäude in Wien. Die Secession, eine eigenständige Galerie, widmet sich ausschließlich Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Eines der Hauptziele des Vereins ist es, aktuelle Entwicklungen in der österreichischen und internationalen Kunst zu präsentieren und experimentierfreudig zu sein.

IV Sachverhalt

9 Die Ausstellung, für die Eintritt verlangt wurde, war öffentlich.

10 Am 11. Juni 1998, während die Ausstellung lief, empörte sich die österreichische Zeitung Täglich Alles über die ungewöhnliche Darstellung von "Gruppensexsituationen mit Bischof Groer und Mutter Teresa".

11 Am 12. Juni 1998 wurde das Gemälde von einem vandalierenden Besucher beschädigt, der einen Teil, der unter anderem Herrn Meischberger zeigte, mit roter Farbe überschüttete. Als Folge dieses Vorfalls war der gesamte gemalte Körper von Herrn Meischberger und ein Teil seines Gesichts mit roter Farbe bedeckt.

12 Mehrere österreichische Zeitungen berichteten über dieses Ereignis und veröffentlichten auch Bilder des Gemäldes.

V Nationales Verfahren

13 Am 22. Juni 1998 erhob Herr Meischberger gegen die Wiener Secession Klage nach § 78 des Urheberrechtsgesetzes und beantragte eine einstweilige Verfügung, gerichtet auf ein Ausstellungs- und Veröffentlichungsverbot des Gemäldes. Außerdem beantragte er eine Entschädigung in Höhe von 20.000 österreichischen Schilling (= 1.453,46 Euro). Er argumentierte, dass das Gemälde, das ihn in sexuellen Positionen mit mehreren Personen zeigte, ihn und seine politischen Aktivitäten herabsetze und Aussagen über sein angeblich loses Sexualleben mache (lotterhaftes Intimleben). Die schwarzen Augenbalken verhinderten seine Erkennung nicht, weil er zusammen mit zwei anderen FPÖ-Politikern gezeigt werde. Er blieb auch nach dem Vorfall vom 12. Juni 1998 erkennbar, der die Öffentlichkeitswirksamkeit des Gemäldes noch weiter erhöht hatte. Darüber hinaus bestand die Gefahr einer Wiederholung, da das Gemälde nach der gegenwärtigen Ausstellung in einer weiteren Ausstellung in Prag gezeigt werden sollte.

14 Am 6. August 1999 wies das Handelsgericht Wien die Klage von Herrn Meischberger ab. Es stellte fest, dass ursprünglich beabsichtigt war, die Ausstellung auch in Prag, Bukarest und Luxemburg zu zeigen, nun aber die Absicht war, die Ausstellung zu schließen. Das Gericht stellte ferner fest, dass ausgeschlossen werden konnte, dass das Gemälde den Kläger beschwert oder Informationen über sein Privatleben enthüllt hatte, da das Gemälde, das einem Comic -Streifen ähnelte ("comixartig"), offensichtlich nicht die Realität darstellte. Ein Gemälde, das den Kläger in einer so intimen Position zeigt, könnte jedoch, unabhängig von seinem Bezug zur Realität, immer noch eine erniedrigende und persönlich entwürdigende Wirkung haben. Im vorliegenden Fall überwiegt jedoch das Recht der Vereinigung auf Kunstfreiheit die persönlichen Interessen von Herrn Meischberger. Bei der Abwägung der Interessen der Vereinigung berücksichtigte das Gericht insbesondere die Tatsache, dass die Ausstellung dem künstlerischen Spektrum des Vereins in den letzten hundert Jahren gewidmet war, zu dem auch das Werk des österreichischen Malers Otto Mühl gehörte. Das Gemälde zeige zahlreiche andere Personen, darunter Freunde und Wohltäter des Malers, aber auch Vertreter der FPÖ, die die Arbeit von Herrn Mühl stets scharf kritisiert hätten.

15 Das fragliche Gemälde könnte daher als eine Art Gegenangriff (Gegenschlag) angesehen werden. Jedenfalls war das Bild von Herrn Meischberger nur ein recht kleiner Teil des Gemäldes und daher nicht auffällig. Das Gericht fügte hinzu, dass keine Wiederholungsgefahr bestehe, da das Gemälde teilweise mit roter Farbe überzogen gewesen sei und Herr Meischberger daher darauf nicht mehr erkennbar sei.

16 Am 24. Februar 2000 erließ das Wiener Oberlandesgericht nach einer mündlichen Verhandlung, in der der Berufung von Herrn Meischberger aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen Folge gegeben wurde, eine einstweilige Verfügung gegen die Vereinigung, die ihr untersagte, das Gemälde weiterhin auf Ausstellungen auszustellen und sprach Herrn Meischberger 20.000 ATS (1.453.46) entstanden sind zuzüglich 4 % Zinsen ab dem 8. Juli 1998 als Ausgleich zu. Ferner erlaubte es Herrn Meischberger, Auszüge des Urteils in zwei österreichischen Zeitungen zu veröffentlichen. Es stellte fest, dass das Bild von Herrn Meischberger nur teilweise mit roter Farbe bedeckt war, so dass ein Teil seines Gesichts, die Form seines Kopfes und seine Frisur noch erkennbar waren. Die Grenzen der künstlerischen Freiheit wurden überschritten, wenn das Bild einer Person durch völlig frei erfundene Elemente wesentlich entstellt wurde, ohne dass offensichtlich war, dass das Bild auf Satire oder irgendeine andere Form der Übertreibung abzielte. Das Gemälde im vorliegenden Fall war nicht als Parabel oder gar als übertriebene Kritik gedacht, die eine grundlegende Botschaft vermittelt, wie zum Beispiel die Aussage, Herr Meischberger habe den sexuellen Anstand missachtet. Das Gemälde fiel daher nicht in den Anwendungsbereich von Art 10 der Konvention, sondern stellte in Wirklichkeit eine Erniedrigung des öffentlichen Ansehens von Herrn Meischberger dar. Die Vereinigung könne die Ausstellung des Gemäldes unter der durch Art 17a des Staatsgrundgesetzes geschützten künstlerischen Freiheit nicht rechtfertigen. Außerdem gebe es keine Anzeichen dafür, dass die Vereinigung künftig auf die Ausstellung des Gemäldes verzichten werde, so dass eine Wiederholungsgefahr bestehe.

17 Am 18. Juli 2000 wies der Oberste Gerichtshof eine Revision der Vereinigung zurück, da es sich nicht um eine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung handle. Er stellte fest, dass das Berufungsgericht nicht in Frage gestellt habe, dass das Gemälde in den Schutzbereich von Art.17a StGG falle, aber die Abwägung der in dieser Bestimmung verankerten Kunstfreiheit mit den zugunsten von Herrn Meischberger verankerten Persönlichkeitsrechten im Sinne von § 78 des Urheberrechtsgesetzes zugunsten des Persönlichkeitsschutzes zu treffen ist, weil ein Bild von Herrn Meischberger erniedrigend und beleidigend verwendet worden sei.

18 Diese Entscheidung wurde dem Anwalt der Vereinigung am 13. September 2000 zugestellt.

VI Nationales Recht

19 § 78 des Urheberrechtsgesetzes lautet, soweit relevant, wie folgt:

(1) Bildnisse von Personen dürfen weder öffentlich ausgestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, verbreitet werden, wenn dadurch berechtigte Interessen des Abgebildeten oder, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet oder angeordnet zu haben, eines nahen Angehörigen verletzt würden.

20 Die künstlerische Freiheit ist durch Art 17a des Staatsgrundgesetzes gewährleistet, der Folgendes vorsieht:

Das künstlerische Schaffen, die Vermittlung von Kunst sowie deren Lehre sind frei.

VII Behauptete Verletzung und Ausführungen der Parteien

21 Die beschwerdeführende Vereinigung beanstandete nach Art 10 der Konvention, dass die Entscheidung der österreichischen Gerichte, die ihr jedes weitere Ausstellen des verfahrensgegenständlichen Gemäldes verboten, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung verletzte,

Artikel 10 lautet, soweit relevant, wie folgt:

(1) Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. …

(2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten.

Die Ausführungen der Parteien

22. Die Regierung machte geltend, dass die einstweilige Verfügung der österreichischen Gerichte keinen Eingriff in die Rechte der beschwerdeführenden Vereinigung im Sinne von Art. 10 darstelle. Sie machte insoweit geltend, Art 10 schütze die Kunstfreiheit als solche nicht, sondern biete nur Künstlern Schutz, die durch ihre Arbeit zu einer öffentlichen Diskussion über politische oder kulturelle Fragen beitragen wollten. Die gegenständliche Reproduktion von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in "gruppensexuellen Situationen" könnte jedoch kaum als Meinungsäußerung angesehen werden, die zu einer kulturellen oder politischen Debatte beiträgt.

23. Hilfsweise machte die Regierung geltend, dass die streitgegenständliche Verfügung rechtmäßig gewesen sei und dem legitimen Ziel gedient habe, die Moral und das Ansehen und die Rechte anderer zu schützen. Zur Verhältnismäßigkeit des Eingriffes machte sie geltend, dass die Ausstellung, in der das Gemälde gezeigt worden sei, seit ihrer Eröffnung gerade wegen des Gemäldes selbst im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit gestanden habe. Das Interesse der Medien war noch größer geworden, nachdem das Gemälde teilweise beschädigt worden war, so dass nach dem fraglichen Ereignis der betroffene Teil des Gemäldes und die Tatsache, dass es Herrn Meischberger zeigte, nicht nur den Besuchern der Ausstellung, sondern auch der breiten Öffentlichkeit bekannt war. Das Gemälde war in fast allen österreichischen Zeitungen und im Fernsehen ausgestellt worden. Damit hätten zumindest seit diesem Zeitpunkt die persönlichen Interessen von Herrn Meischberger vorrangig über die Interessen der beschwerdeführenden Vereinigung an der Ausstellung des Gemäldes geherrscht. Es sei auch unerheblich, ob Herr Meischberger zum Zeitpunkt der Ereignisse Gegenstand von öffentlichem Interesse gewesen sei, da das Gemälde keineswegs als Teil einer öffentlichen Diskussion von allgemeinem Interesse oder im Zusammenhang mit Herrn Meischberger in seiner öffentlichen Funktion angesehen werden könne. Von Herrn Meischberger sei auch nicht zu erwarten, dass er sich öffentlich zu dem Gemälde äußern würde, da die darin dargestellten Aktivitäten sicherlich das Gefühl des sexuellen Anstandes beleidigen könnten. Die Regierung wies schließlich darauf hin, dass zum Zeitpunkt des Verbots die streitige Ausstellung bereits geschlossen worden sei und dass das Gemälde während der gesamten Dauer der Ausstellung tatsächlich ausgestellt gewesen sei. Die beschwerdeführende Vereinigung hatte nicht die Absicht, das Gemälde im Ausland auszustellen. Außerdem betreffe das Verbot, das Gemälde auszustellen, nur die Vereinigung als Aussteller und nicht den Eigentümer des Gemäldes, nämlich den Künstler und seinen Manager. Angesichts all dieser Gesichtspunkte machte die Regierung geltend, dass der streitige Eingriff im Sinne von Art 10 Abs 2 der Konvention verhältnismäßig war.

24. Die beschwerdeführende Vereinigung machte geltend, dass die öffentliche Ausstellung eines Gemäldes zu einer Debatte zwischen dem Künstler, dem Aussteller und der Öffentlichkeit beigetragen habe und daher durch Art 10 der Konvention geschützt sei. Sie räumte ein, dass der beanstandete Eingriff gesetzlich vorgeschrieben sei, machte aber geltend, dass der Eingriff weder notwendig noch verhältnismäßig gewesen sei. Das Vorbringen der Regierung zum Schutz der Moral sei unerheblich, da die nationalen Gerichte ihre Entscheidungen im vorliegenden Fall lediglich auf die nach § 78 des Urheberrechtsgesetzes geschützten personenbezogenen Interessen von Herrn Meischberger gestützt hätten. Herr Meischberger könne jedoch kein schutzbedürftiges persönliches Interesse geltend machen, da das Gemälde offensichtlich nicht darlege oder suggeriere, dass die Art und Weise, in der er dargestellt worden sei, seinem tatsächlichen Verhalten entspreche. Das Gemälde präsentierte die persönliche Geschichte des Künstlers auf allegorische Weise und stellte neben mehreren anderen bekannten Personen den Maler selbst und einige seiner Freunde und Wohltäter dar. Alle diese Personen wurden sexuell handelnd dargestellt, was die Vorstellung des Malers von der Wechselbeziehung zwischen Macht und Sexualität widerspiegelte. Herr Meischberger war eine der Figuren, die in den letzten Jahren die Geschichte der FPÖ geprägt hatten, und er war mit den anderen drei Mitgliedern als Allegorie jener Partei dargestellt worden, die das Werk des Malers stets scharf kritisiert hatte. Außerdem seien Herr Meischberger und jedenfalls die Handlungen, die er für verleumderisch hielt, nicht wiederzuerkennen, nachdem das Gemälde teilweise beschädigt worden war. Die Tatsache, dass der Prozess erst eingeleitet worden sei, nachdem das Gemälde teilweise beschädigt worden sei, zeige, dass er nicht den Schutz seiner persönlichen Interessen verfolgt habe, sondern vielmehr darauf abzielte, das Werk des Malers zu diskreditieren.

25. Die beschwerdeführende Vereinigung wies schließlich darauf hin, dass die Entscheidungen der österreichischen Gerichte, wonach das Gemälde gegen das Recht am eigenen Bild von Herrn Meischberger gemäß § 78 des Urheberrechtsgesetzes verstoße und die Anordnung, die jede weitere Ausstellung des Gemäldes untersagt habe, nicht nur den Beschwerdeführer, sondern auch den Maler selbst und jede andere dritte Person betreffe, die das Gemälde ausstellen wolle, und daher der Streichung des Gemäldes aus dem kollektiven Gedächtnis entspräche. Als Beispiel nannte sie die Ausstellung 2004 über das Werk Otto Mühls im Wiener Museum für Angewandte Kunst, wo das Gemälde nicht gezeigt worden war.

VIII Rechtliche Beurteilung des Höchstgerichtes

26 Der Gerichtshof weist erneut darauf hin, dass die in Art. 10 Abs 1 gewährleistete Meinungsfreiheit eine der wesentlichen Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft, ja eine der Grundvoraussetzungen für die Weiterentwicklung und die Selbstverwirklichung des Einzelnen darstellt. Entsprechend Absatz 2 gilt sie nicht nur für "Informationen" oder "Ideen", die wohlwollend aufgenommen oder als nicht beleidigend oder gleichgültig angesehen werden, sondern auch für diejenigen, die den Staat oder einen Teil der Bevölkerung beleidigen, schockieren oder stören. Das sind die Anforderungen von Pluralismus, der Toleranz und Großzügigkeit, ohne die es keine "demokratische Gesellschaft" gibt. Wer Kunstwerke schafft, aufführt, vertreibt oder ausstellt, trägt zum Austausch von Ideen und Meinungen bei, der für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich ist. Daher kommt die Verpflichtung des Staates, nicht ungebührlich in die Meinungsfreiheit einzugreifen. Künstler und diejenigen, die ihre Arbeit fördern, sind sicherlich nicht von den Beschränkungen gemäß Artikel 10 Absatz 2 ausgenommen. Wer seine Meinungsfreiheit ausübt, übernimmt gemäß den ausdrücklichen Bestimmungen dieses Absatzes "Pflichten und Verantwortlichkeiten"; deren Umfang von der jeweiligen Situation und den von ihm eingesetzten Mitteln abhängt (vgl. Urteil Müller ua./Schweiz, Urteil vom 24. Mai 1988, Serie A Nr. 133, S. 22, Nr. 33-34, mit weiteren Hinweisen).

27 Im vorliegenden Fall untersagten die österreichischen Gerichte der beschwerdeführenden Vereinigung, das Gemälde "Apokalypse" von Otto Mühl weiter auszustellen. Diese Entscheidungen beeinträchtigten das Recht der beschwerdeführenden Vereinigung auf freie Meinungsäußerung (vgl. mutatis mutandis, Müller u. a., oben angeführt, S. 19, Nr. 27).

28 Der Gerichtshof stellt ferner fest - und dies wurde nicht bestritten -, dass der Eingriff "gesetzlich vorgesehen" war, da die angefochtenen Entscheidungen Gerichte auf § 78 des Urheberrechtsgesetzes beruhten.

29 Zur Frage des verfolgten legitimen Ziels hält der Gerichtshof fest, dass § 78 des österreichischen Urheberrechtsgesetzes Schutz gegen die Veröffentlichung des Bildes einer Person für den Fall vorsieht, dass die Veröffentlichung berechtigte Interessen des Betroffenen oder, falls diese Person verstorben ist, von deren nahen Verwandten verletzt Unter Bezugnahme auf diese Regelung untersagten die nationalen Gerichte der der beschwerdeführenden Vereinigung, das streitige Gemälde weiter auszustellen, da sie fanden, dass es eine Herabwürdigung des öffentlichen Ansehens von Herrn Meischberger darstelle. Der Gerichtshof anerkennt daher an, dass mit der angefochtenen Maßnahme das legitime Ziel des "Schutzes der Rechte anderer" verfolgt wurde.

30 Die Regierung machte ferner geltend, dass das Ziel des angefochtenen Eingriffs darin bestehe, die öffentliche Moral zu schützen.

31 Der Gerichtshof stellt jedoch fest, dass sich weder der Wortlaut der vorgenannten Regelung noch die Formulierungen der einschlägigen Gerichtsentscheidungen auf das letztgenannte Ziel beziehen. Daher kann der Gerichtshof nicht annehmen, dass die österreichischen Behörden, wenn sie die Ausstellung des streitigen Gemäldes verboten haben, ein anderes Ziel als den Schutz der individuellen Rechte von Herrn Meischberger verfolgt haben. Dementsprechend scheitert das Vorbringen der Regierung, dass der Eingriff auch das rechtmäßige Ziel des Schutzes der öffentlichen Moral verfolgt habe.

32 Zur Notwendigkeit des Eingriffs hält der Gerichtshof eingangs fest, dass das Gemälde in seinem ursprünglichen Zustand Herrn Meischberger in einer einigermaßen unverschämten Weise dargestellt hat, nämlich nackt und an sexuellen Handlungen beteiligt. Herr Meischberger, ehemaliger Generalsekretär der FPÖ und zum Zeitpunkt der Ereignisse Abgeordneter, wurde im Zusammenspiel mit drei weiteren prominenten Mitgliedern seiner Partei porträtiert, darunter Jörg Haider, der damals Parteivorsitzender war und inzwischen eine andere Partei gegründet hat.

33 Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass auf dem Gemälde nur Fotos von den Köpfen der Betroffenen verwendet wurden, deren Augen unter schwarzen Balken verborgen waren und ihre Körper in unrealistischer und übertriebener Weise gemalt wurden. Dem Verständnis der nationalen Gerichte in allen Instanzen lag unstreitig zugrunde, dass das Gemälde offensichtlich nicht darauf abzielt, die Realität zu reflektieren oder anzudeuten; die Regierung hat in ihren Eingaben nichts anderes behauptet. Der Gerichtshof hält fest, dass eine solche Darstellung einer Karikatur der Betroffenen unter Verwendung satirischer Elemente gleichkommt. Er hält fest, dass Satire eine Form des künstlerischen Ausdrucks und der sozialen Kommentierung ist und durch ihre inhärenten Merkmale der Übertreibung und Verzerrung der Realität natürlich zu provozieren und zu agitieren sucht. Daher ist jeder Eingriff in das Recht eines Künstlers auf eine solche Äußerung mit besonderer Sorgfalt zu prüfen.

34 Im vorliegenden Fall ist der Gerichtshof der Auffassung, dass das Gemälde kaum so verstanden werden konnte, dass Einzelheiten aus dem Privatleben von Herrn Meischberger dargestellt werden, sondern sich eher auf das öffentliche Ansehen von Herrn Meischberger als FPÖ-Politiker bezog. Der Gerichtshof hält fest, daß Herr Meischberger in dieser Hinsicht größere Toleranz gegenüber der Kritik zu zeigen hat (vgl. Lingens/Österreich, Urteil vom 8. Juli 1986, Serie A Nr. 103, S. 26, Nr. 42). Der Gerichtshof hält die Auffassung des erstinstanzlichen Gerichts nicht für unbegründet, dass die Szene, in der Herr Meischberger dargestellt wurde, als eine Art Gegenangriff gegen die FPÖ verstanden werden könnte, deren Mitglieder das Werk des Malers scharf kritisiert hatten.

35 Außerdem weist der Gerichtshof darauf hin, dass das Gemälde neben Herrn Meischberger weitere 33 Personen zeigte, die alle in der oben beschriebenen Weise dargestellt wurden und von denen einige der österreichischen Öffentlichkeit sehr gut bekannt waren. Neben Jörg Haider und dem Maler selbst waren Mutter Teresa und der österreichische Kardinal Hermann Groer neben Herrn Meischberger dargestellt. Das Gemälde zeigte weiter den österreichischen Bischof Kurt Krenn, den österreichischen Schriftsteller Peter Turrini und den Direktor des Wiener Burgtheaters, Claus Peymann. Herr Meischberger, der zur Zeit der Ereignisse ein gewöhnlicher Abgeordneter war, war sicherlich einer der weniger bekannten unter allen Menschen, die auf dem Bild zu sehen waren, und ist heute, nachdem er sich aus der Politik zurückgezogen hat, der Öffentlichkeit kaum noch in Erinnerung.

36 Der Gerichtshof hält weiters fest, dass bereits vor der Einleitung des Verfahrens durch Herrn Meischberger der Teil des Gemäldes, der ihn zeigt, beschädigt worden ist, so dass insbesondere die anstößige Darstellung seines Körpers vollständig mit roter Farbe bedeckt war. Die Darstellung von Herrn Meischberger – selbst wenn man davon ausgeht, dass er noch erkennbar ist – eine Frage, die von den österreichischen Gerichten unterschiedlich beurteilt wurde – ist spätestens seit diesem Vorfall durch die Darstellung aller anderen, meist prominenteren Personen, die vollständig auf dem Gemälde zu sehen waren, sicherlich vermindert, wenn nicht sogar völlig überdeckt.

37 Der Gerichtshof hält schließlich fest, dass die einstweilige Verfügung der österreichischen Gerichte weder zeitlich noch räumlich beschränkt war. Sie hat daher der beschwerdeführenden Vereinigung, die eine der bekanntesten österreichischen Galerien für zeitgenössische Kunst ist, keine Möglichkeit gegeben, das Gemälde unabhängig davon auszustellen, ob Herr Meischberger am Ort und zum Zeitpunkt einer möglichen Ausstellung in der Zukunft (noch) bekannt war.

38 Zusammenfassend hält der Gerichtshof nach Abwägung der persönlichen Interessen von Herrn Meischberger, der künstlerischen und satirischen Natur seiner Darstellung sowie der Wirkung der verfahrensgegenständlichen Maßnahme auf die beschwerdeführende Vereinigung fest, dass die einstweilige Verfügung der österreichischen Gerichte unverhältnismäßig zu dem von ihr verfolgten Zweck war und daher in einer demokratischen Gesellschaft im Sinne von Art 10 Abs. 2 der Konvention nicht als unentbehrlich anzusehen war.

39 Somit liegt ein Verstoß gegen Artikel 10 der Konvention vor.

II ANWENDUNG VON ARTIKEL 41 DES ÜBEREINKOMMENS

40. Art 41 der Konvention bestimmt:

Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht des beteiligten Hohen Vertragschließenden Teiles nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist.

A Schaden

41. In Bezug auf den Vermögensschaden machte die beschwerdeführende Vereinigung 21.778 ATS für die Entschädigung und 144.499,20 ATS für die Kosten, die sie Herrn Meischberger erstatten musste, geltend Außerdem beantragte sie den Zuspruch von 24.570 ATS für die Kosten der Veröffentlichung von Auszügen des Urteils. Sie beantragte schließlich die Erstattung eines Pauschalbetrags von 2.200 Euro für zusätzliche Verwaltungsauslagen im Rahmen des inländischen Verfahrens.

42. Unter dem Titel des immateriellen Schadens beantragte die beschwerdeführende Vereinigung 70.000 Euro. …

44. Was den Vermögensschaden betrifft, so stellt der Gerichtshof fest, dass zwischen den von der beschwerdeführenden Vereinigung begehrten Kosten, die ihm im innerstaatlichen Verfahren an Herrn Meischberger zu zahlen waren, den Kosten für die Veröffentlichung des Urteils und dem im vorliegenden Fall festgestellten Verstoß gegen Art. 10 ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Der Gerichtshof gewährt daher den vollen aus diesem Titel geltend gemachten Betrag, nämlich 12.286,74 Euro. … Was den Anspruch auf immateriellen Schaden betrifft, so hält der Gerichtshof fest, dass die Feststellung eines Verstoßes unter den Umständen des vorliegenden Falles eine ausreichende Genugtuung darstellt.

Aus all diesen Gründen entscheidet der Gerichtshof

1. mit vier gegen drei Stimmen, dass gegen Artikel 10 verstoßen wurde;

2. mit vier gegen drei Stimmen, dass die Feststellung eines Verstoßes an sich eine ausreichende Genugtuung für den immateriellen Schaden darstellt, den die beschwerdeführende Vereinigung erlitten hat;

3. mit vier zu drei Stimmen,

a) dass der beklagte Staat der beschwerdeführenden Vereinigung innerhalb von drei Monaten ab dem Tag, an dem das Urteil gemäß Artikel 44 Absatz 2 des Übereinkommens rechtskräftig wird, folgende Beträge zu zahlen hat:

i) 12.286,74 EUR (zwölftausend zweihundertsechsundachtzig Euro und 74 Cent), einschließlich Mehrwertsteuer, für Vermögensschäden;

ii) 15.950,16 EUR (fünfzehntausend neunhundertfünfzig Euro und sechzehn Cent), einschließlich Mehrwertsteuer, für Kosten und Ausgaben; …

4. mit vier gegen drei Stimmen wird der Rest des Antrags des antragstellenden Verbandes auf gerechte Befriedigung abgewiesen.

ABWEICHENDE MEINUNG VON RICHTER LOUCAIDES

Ich stimme der Meinung der Mehrheit nicht zu, dass in diesem Fall ein Verstoß gegen Artikel 10 vorliegt.

Die Mehrheit stellte fest, dass die im fraglichen „Gemälde“ dargestellten Bilder "künstlerisch und satirisch" seien. Diese Beurteilung hatte entscheidende Auswirkungen auf das Urteil. Die Mehrheit sah im „Gemälde“ eine Form der Kritik des Künstlers an Herrn Meischberger, … Er war es, der das Verfahren einreichte, das zu der angefochtenen Verfügung führte.

Die Natur, Bedeutung und Wirkung eines Bildes oder Bilder in einem Gemälde kann nicht auf der Grundlage dessen beurteilt werden, was der Maler angeblich vermittelt. Was zählt, ist die Wirkung des sichtbaren Bildes auf den Betrachter. Darüber hinaus macht die Tatsache, dass ein Bild von einem Künstler produziert wurde, das Endergebnis nicht immer "künstlerisch". Ebenso wird ein Bild nicht "satirisch", wenn der Betrachter überhaupt keinen Inhalt in Form eines bedeutsamen Angriffs oder einer Kritik in Bezug auf ein bestimmtes Verhalten einer Person erkennen kann.

Meiner Ansicht nach kann das fragliche Bild beim besten Willen nicht als satirisch oder künstlerisch bezeichnet werden. Es zeigte eine Reihe von Personen ohne Bezug zueinander (einige politische, einige religiöse) in einer vulgären und grotesken Darstellung und im Kontext von sinnlosen, ekelhaften Bildern von aufrechten und ejakulierenden Penissen und von nackten Figuren, die abstoßende sexuelle Posen annehmen, einige sogar mit Gewalt, mit farbigen und unverhältnismäßig großen Genitalien oder Brüsten. …

Der Leser muss das betreffende "Gemälde" ansehen, um sich eine Meinung von seiner Natur und Wirkung zu bilden. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Bilder, die in diesem Produkt dargestellt werden, … keine Botschaft vermitteln; das "Gemälde" ist nur eine sinnlose, ekelhafte Kombination von unzüchtigen Bildern, deren einzige Wirkung darin besteht, jeden einzelnen Porträtierten zu erniedrigen, zu beleidigen und zu verspotten. Persönlich konnte ich in diesem "Gemälde" keine Kritik oder Satire finden. Warum wurden Mutter Teresa und Kardinal Hermann Groer verspottet? Warum wurden die Persönlichkeiten nackt mit aufrechten und ejakulierenden Penissen dargestellt? Diese Situation mit Satire oder künstlerischem Ausdruck vergleichbar zu finden, ist für mich unverständlich. Und wenn wir über Kunst sprechen, glaube ich nicht, dass wir jeden einzelnen Akt künstlerischen Ausdrucks unabhängig von seiner Art und Wirkung einbeziehen können. Genauso wie wir Beleidigungen von der Meinungsfreiheit ausschließen, müssen wir von der legitimen Äußerung von Künstlern, die Bilder beleidigen, die den Ruf oder die Würde anderer untergraben, ausschließen, insbesondere wenn sie keine sinnvolle Botschaft haben und nichts weiter als sinnlose, abscheuliche und widerliche Bilder enthalten, wie im vorliegenden Fall.

Wie im Urteil zu Recht festgestellt wurde (Randnr. 26) "... Künstler und diejenigen, die ihre Arbeit fördern, sind sicherlich nicht von den Beschränkungen gemäß Artikel 10 Absatz 2 ausgenommen. Wer seine Meinungsfreiheit ausübt, übernimmt gemäß den ausdrücklichen Bestimmungen dieses Absatzes "Pflichten und Verantwortlichkeiten"; deren Umfang von der jeweiligen Situation und den von ihm eingesetzten Mitteln abhängt ..."

Niemand kann sich darauf verlassen, dass er ein Künstler ist oder dass ein Werk ein Gemälde ist, um der Verantwortung für Beleidigungen anderer zu entgehen. Wie die nationalen Gerichte stelle ich fest, dass das fragliche "Gemälde" den Ruf und die Würde von Herrn Meischberger in einer Weise untergräbt, für die es keine Rechtfertigung geben kann, und daher durften die nationalen Behörden davon ausgehen, dass der beanstandete Eingriff in einer demokratischen Gesellschaft zum Schutz des Rufs oder der Rechte anderer notwendig war.

Es könnte nützlich sein, hinzuzufügen, dass das fragliche großformatige Gemälde in einer Kunstgalerie ausgestellt wurde, die der Öffentlichkeit zugänglich ist, so dass auch Kinder es sich ansehen konnten. Es löste in der Tat einige öffentliche Empörung und sogar eine heftige Reaktion aus, wenn ein Besucher absichtlich Teile davon beschädigte. Ich erkenne an, dass der Körper von Herrn Meischberger aufgrund Beschädigung nicht mehr sichtbar war. Ich kann jedoch der Auffassung der österreichischen Gerichte folgen, dass die unbeschädigte Darstellung eines Teils des Kopfes von Herrn Meischberger die Identifizierung noch möglich gemacht hat.

GEMEINSAME ABWEICHENDE MEINUNG DER RICHTER SPIELMANN UND JEBENS

Wir haben dagegen gestimmt, einen Verstoß gegen Artikel 10 festzustellen. Wir sind bestrebt, die Gründe für unsere Abstimmung in den folgenden Zeilen zu klären.

1 Der Gerichtshof hat erkannt, dass das Verbot, das Gemälde "Apokalypse" auszustellen, gesetzlich vorgeschrieben ist, und das legitime Ziel des "Schutzes der Rechte anderer" verfolgt. Die Mehrheit der Richter stellte jedoch fest, dass der Eingriff in keinem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel stehe und daher in einer demokratischen Gesellschaft im Sinne von Art. 10 Abs. 2 nicht erforderlich sei. Dementsprechend stellte die Mehrheit einen Verstoß gegen Artikel 10 des Übereinkommens fest.

2 Wir unterstützen diesen Ansatz nicht.

3 Es sei daran erinnert, dass es sich bei dem Gemälde um eine Montage handelt, die gemalte Elemente und Fotografien von Menschen kombinierte, wobei der Gesamteffekt eine unrealistische und übertriebene Darstellung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in sexuell eindeutigen Positionen war. Das Gemälde sollte nicht die Realität darstellen. Vielmehr sei davon auszugehen, dass es versucht habe, eine Botschaft durch Karikatur und Satire zu vermitteln, die nach Ansicht des Gerichtshofs "eine Form des künstlerischen Ausdrucks und der sozialen Kommentierung ist und durch ihre inhärenten Merkmale der Übertreibung und Verzerrung der Realität natürlich zu provozieren und zu agitieren sucht" (vgl. Randnr. 33 des Urteils).

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass auf dem Gemälde nur Fotos von den Köpfen der Betroffenen verwendet wurden, deren Augen unter schwarzen Balken verborgen waren und ihre Körper in unrealistischer und übertriebener Weise gemalt wurden. Dem Verständnis der nationalen Gerichte in allen Instanzen lag unstreitig zugrunde, dass das Gemälde offensichtlich nicht darauf abzielt, die Realität zu reflektieren oder anzudeuten; die Regierung hat in ihren Eingaben nichts anderes behauptet. Der Gerichtshof hält fest, dass eine solche Darstellung einer Karikatur der Betroffenen unter Verwendung satirischer Elemente gleichkommt.

4 Zur Rechtfertigung der Feststellung eines Verstoßes gegen Art. 10 hat sich der Gerichtshof auf das Ansehen von Herrn Meischberger als Politiker und die Tatsache gestützt, dass die übermittelte Botschaft als eine Art Gegenangriff gegen die FPÖ ausgelegt werden könne, deren Mitglieder zuvor die Arbeit des Künstlers kritisiert hätten (Randnr. 34). Das Gericht fügte hinzu, dass 33 Personen auf demselben Gemälde abgebildet seien und dass Herr Meischberger sicherlich einer der weniger bekannten von ihnen sei (Randnr. 35), dass das Gemälde später beschädigt worden sei, nachdem es mit roter Farbe überschüttet worden sei (Randnr. 36), und dass die streitige Einstweilige Verfügung weder zeitlich noch räumlich begrenzt gewesen sei (Randnr. 37). Nach Abwägung der persönlichen Interessen von Herrn Meischberger und unter Berücksichtigung des künstlerischen und satirischen Charakters seiner Darstellung und der Auswirkungen der einstweiligen Verfügung auf den Klägerverband kam das Gericht zu dem Schluss, dass die einstweilige Verfügung unverhältnismäßig war (Randnr. 38).

5 Wir sind mit dieser Schlussfolgerung nicht einverstanden. Unser Grund ist, dass dort, wo der "Schutz der Rechte anderer" auf dem Spiel steht, die künstlerische Freiheit nicht unbegrenzt sein kann.

6 Zwar wiederholt die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Recht, dass die Meinungsfreiheit "nicht nur auf ... "Ideen", ", die wohlwollend aufgenommen oder als nicht beleidigend oder gleichgültig angesehen werden, sondern auch für diejenigen, die den Staat oder einen Teil der Bevölkerung beleidigen, schockieren oder stören. Das sind die Anforderungen von Pluralismus, der Toleranz und Großzügigkeit, ohne die es keine "demokratische Gesellschaft" gibt. Wir sind auch der Ansicht, dass der Ermessensspielraum des Staates besonders begrenzt oder praktisch gar nicht vorhanden sein sollte, wenn Eingriff die künstlerische Freiheit beeinträchtigt.

7 Im vorliegenden Fall verdient das fragliche Gemälde jedoch, auch wenn es Ausdruck dessen ist, was heute als "engagierte" Kunst (Art engagé) bekannt ist, nicht den uneingeschränkten Schutz von Art 10, eben weil es übermäßig in die Rechte anderer eingreift. Mit anderen Worten: "Es gibt ... Grenzen des Exzesses: man darf nicht übermäßig exzessiv sein."

8 Die Exzessivität der Darstellung resultiert gerade aus ihrem Angriff auf die "Würde anderer", die unserer Ansicht nach unter den Schutz der "Rechte anderer" fällt. In diesem Punkt schließen wir uns der abweichenden Meinung unseres Kollegen Richter Loucaides an. Wir möchten betonen, dass der Begriff der Würde in der gesamten Europäischen Menschenrechtskonvention vorherrscht, auch wenn er im Text der Konvention nicht ausdrücklich erwähnt wird. Der Gerichtshof hat jedoch in seiner Rechtsprechung klargestellt, dass "das Wesen der Konvention in der Achtung der Menschenwürde und der Freiheit des Menschen besteht". Und wie es ein gelehrter Autor ausdrückte: "Die Grundlage der Menschenrechte kann nichts anderes sein als die „gleiche Würde“ aller Menschen. Würde und Allgemeingültigkeit sind daher untrennbar miteinander verbunden."

9 Unserer Meinung nach war es nicht der abstrakte oder unbestimmte Begriff der Menschenwürde – ein Begriff, der an sich gefährlich sein kann, wenn er als Rechtfertigung für hastige und unannehmbare Einschränkungen der Grundrechte dient –, sondern der konkrete Begriff der "grundlegenden persönlichen Würde anderer, der im vorliegenden Fall im Mittelpunkt der Debatte stand, da ein Foto von Herrn Meischberger in einer Bildmontage verwendet wurde, die er als zutiefst demütigend und herabsetzend empfand.

10 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung vom 3. Juni 1987 auf den Begriff der Menschenwürde gestützt hat, wie er im Grundgesetz (Art. 1 Abs. 1) ausdrücklich verankert ist, bei der Zurückweisung einer Beschwerde eines Verlegers. Die Karikatur porträtierte einen bekannten Politiker als ein Schwein, das mit einem anderen Schwein in Justizroben kopuliert. Das Gericht akzeptierte das Vorbringen des Verlegers zur künstlerischen Freiheit (geschützt durch Art. 5 Abs. 3 GG) nicht. Es ist wichtig zu beachten, dass das Gericht anerkannte, dass die Karikaturen als Kunstwerk bezeichnet werden konnten; es war nicht angemessen, eine Qualitätskontrolle (Niveaukontrolle) durchzuführen und somit zwischen "überlegener" und "minderwertiger" oder "guter" und "schlechter" Kunst zu unterscheiden. [Es wies die Beschwerde jedoch zurück und stellte fest, dass die Karikaturen darauf abzielten, dem betreffenden Politiker seine Würde zu nehmen, indem er im Kontext bestialisch-sexuellen Verhaltens dargestellt wurde. Wo es einen Konflikt mit der Menschenwürde gab, muss die künstlerische Freiheit (Kunstfreiheit) immer den Persönlichkeitsrechten nachgeordnet sein.

11 Ein Kommentator, Eric Barendt, hat diese Entscheidung zu Recht gebilligt und erklärt:

"Politische Satire sollte nicht geschützt werden, wenn sie nur auf beleidigende Äußerungen gegen eine Person hinausläuft. Wenn beispielsweise ein Magazin-Feature einer Berühmtheit Wörter zuschreibt oder ein computergeneriertes Bild verwendet, um sie nackt darzustellen, sollte es keinen Unterschied machen, dass das Feature als Parodie auf ein Interview gedacht war, das sie gegeben hatte. Es sollte als verbaler Angriff auf das Recht des Einzelnen auf Würde betrachtet werden und nicht als Beitrag zur politischen oder künstlerischen Debatte, die durch die Klauseln über die Freie Meinungsäußerung (oder die Freiheit der Künste) der Verfassung geschützt ist."

12 Mit einem Wort, die Menschenwürde einer Person muss respektiert werden, unabhängig davon, ob die Person eine bekannte Figur ist oder nicht.

13 Um auf den vorliegenden Fall zurückzuführen, sind wir daher der Auffassung, dass die Gründe, aus denen der Gerichtshof einen Verstoß feststellte (siehe oben, Randnr. 4), nicht gegeben sind. Solche Erwägungen müssen der Achtung der Menschenwürde untergeordnet sein.

14 Wir möchten auch hinzufügen, dass allein die Tatsache, dass das Foto von Herrn Meischberger ohne seine Zustimmung als Teil des Gemäldes aufgenommen wurde, für sich genommen problematisch im Sinne der Konvention ist. Das Recht auf das eigene Bild wird unserer Ansicht unter Artikel 8 der Konvention fallen, der das Recht auf Privatleben schützt. Art. 8 schützt das Recht auf Identität und das Recht auf persönliche Entwicklung, insbesondere in Bezug auf den Begriff der persönlichen Unabhängigkeit, einem wichtigen Grundsatz, der der Auslegung der Garantien dieser Bestimmung zugrunde liegt. Da die Kontrolle des eigenen Bildes einer der wesentlichen Bestandteile der persönlichen Entwicklung ist, kann Artikel 8 daher allein deshalb anwendbar sein, weil die Person zuvor nicht die Möglichkeit hatte, die Wiedergabe ihres Bildes zu verhindern. Im vorliegenden Fall ist die Frage der Verletzung des Rechts auf das eigene Bild umso schwerwiegender, als das Foto von Herrn Meischberger als Teil einer Darstellung von Situationen verwendet oder missbraucht wurde, die in ihrer Konzeption besonders schockierend waren und im Übrigen von unserem Kollegen Richter Loucaides in seiner abweichenden Stellungnahme eloquent beschrieben wurden. …

IX Kommentare

Kommentar der Lehre

Irmgard Griss schildert im Beitrag Umsetzung der EGMR-Rechtsprechung durch den Obersten Gerichtshof in der 2008 erschienen Publikation des Neuen Wissenschaftlichen Verlages Rechtsschutz gestern – heute – morgen (Festgabe zum 80. Geburtstag von Rudolf Machacek und Franz Matscher) den Verlauf des Falles Apokalypse bis zur Entscheidung des EGMR einschließlich der Mehrheitsmeinung der vier Richter und den abweichenden Meinungen der drei Richter. Aus diesen Meinungen (Zitat):

zeigte sich, dass man wohl mit guten Gründen verschiedener Meinung sein kann, ob das auf § 78 UrhG gestützte Verbot in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse des Schutzes der Rechte anderer notwendig war. Es ist letztlich eine Frage der Wertung im Einzelfall; je höher das Interesse an freier Meinungsäußerung in welcher Form immer bewertet wird, desto geringer ist der Schutz, der dem Interesse an Ehre und – wie hier – an der Wahrung der Menschenwürde gewährt wird. Das gilt für den Grundrechtsschutz im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit ganz allgemein. Denn in diesem Bereich stehen einander – anders als im Verhältnis des Einzelnen zum Staat – so gut wie immer grundrechtlich geschützte Positionen gegenüber. Was der einen Partei an grundrechtlichem Schutz gewährt wird, muss der anderen Partei durch Einschränkung ihrer ebenfalls grundrechtlich geschützten Rechte genommen werden.

Nicht nur im Fall der Entscheidung Vereinigung Bildender Künstler gegen Österreich, auch in anderen Fällen liegt der Grund für die Bejahung einer Verletzung des Art 10 MRK durch den EGMR oft darin, dass der EGMR die widerstreitenden Interessen innerhalb des zwangsläufig gegebenen Beurteilungsspielraums anders werte als das nationale Gericht, und nicht darin, dass der Oberste Gerichtshof die in der Rechtsprechung des EGMR erarbeiteten Grundsätze verkannt hätte. Auch künftige „Verurteilungen Österreichs in Straßburg“ können daher nicht ausgeschlossen werden.

Favorartis Kommentar

Die Entscheidung fiel mit 4:3 Stimmen knapp zugunsten der Künstlervereinigung aus. In der abweichenden Stellungnahme der Richter Spielmann und Jebens werden Zusämmenhänge zu den Entscheidungen FriArt 81 des EGMR (auch dort gibt es eine abweichende Meinung von Richter Spielmann) und zu den Entscheidungen Anachronisitischer Zug und Strauß-Karikaturen des Bundesverfassungsgerichtshofes hergestellt, in denen es ebenfalls um die Abwägung zwischen Kunstfreiheit und Persönlichkeitsschutz geht.

Interessant ist auch das Detail am Rande, dass es sich bei dem Ausstellungsbesucher, der das Bild überschüttete, um jene Person handelt, die in erster Instanz vom Landesgericht für Strafsachen Wien am 09.02.2000 des Vergehens der versuchten Sachbeschädigung nach den §§ 15, 125, 126 Abs 1 Z 7 StGB schuldig erkannt und hiefür nach § 126 Abs 1 StGB zu einer gemäß § 43 Abs 1 StGB für eine dreijährige Probezeit bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe in der Dauer von sechs Wochen verurteilt, wurde, weil sie am 12. Juni 1998 in Wien dadurch, dass sie rote Farbe auf drei Bilder ("Die Justiz ist ein Irrtum", "Pfingsten", "Burgtheater") aus der neunteiligen Serie mit dem Titel "Keinen Keks heute" des Otto Mühl verschmierte, fremde Sachen in einem öS 25.000,- übersteigenden Schaden zu beschädigen bzw zu verunstalten versucht hat.

Dem Urteil lassen sich Details des Motivs und der Attacke entnehmen:

Den Angeklagten, der Exponent einer Vereinigung mit dem Namen "Europäische Bürgerinitiativen zum Schutz des Lebens und der Menschenwürde" ist und als solcher - wiederholt auch in den Medien - als Kämpfer gegen pornografische Darstellungen in Erscheinung trat, empörte vor allem die im Bild "Pfingsten" seiner Ansicht nach dargestellten "Gruppensexszenen" mit Kardinal Hans Groer, Bischof Kurt Krenn, der verstorbenen und als heiligmäßig verehrten Mutter Theresa und Jörg Haider als Teilnehmer. Nachdem die Staatsanwaltschaft Wien auf eine von ihm diesbezüglich erstattete Anzeige keine ihm angemessen erscheinenden Maßnahmen setzte, beschloss er das Bild zu beschädigen bzw zu verunstalten, füllte in Ausführung dieses Tatplanes schnell trocknenden Kunstharzlack in Plastikbeutel, begab sich am 12. Juni 1998 in die Ausstellungsräumlichkeiten, nützte die Unaufmerksamkeit des Aufsehers, drückte einen der Beutel gegen die Abbildung der Mutter Theresa auf dem Bild "Pfingsten" und warf einen weiteren in der Folge aus einiger Entfernung auf das Bild "Burgtheater", um die auf diesem Bild befindliche Abbildung des Papstes unkenntlich zu machen.

Sofort nach der Tat wurde der Berechtigte, Otto Mühl, von dem Vorfall verständigt, der darauf bestand, dass die Verschmierungen auf den Bildern bestehen bleiben sollen. Dieser Wunsch des Otto Mühl gründet auf seiner aktionistischen Kunstauffassung, der sein künstlerisches Ziel darin sieht, in bestimmten Bevölkerungskreisen bestimmte Reaktionen auszulösen, Aktionen wie die von Martin Humer zu provozieren und die endgültige Fertigstellung seines Werkes erst durch Tathandlungen wie jene des Angeklagten erreicht.

Das Oberlandesgericht Wien führt sodann im Urteil vom 08.08.2000 aus, dass mit einem Freispruch vorzugehen war:

Würde ein "Künstler" anderswo öffentlich ein Kunstwerk (Bild, Skulptur, etc) mit der ausdrücklichen Aufforderung an das Publikum ausstellen (lassen), aktionistisch daran Hand anzulegen, käme niemand auf die Idee, es handle sich bei den solcherart provozierten folgenden Beiträgen ("Aktionen") um den strafbaren Versuch im Sinne eines Verunstaltens gem § 125 StGB. In weiterer Folge kann es keinen Unterschied machen, dass der Wunsch des Künstlers um aktionistische Beiträge dem dann gewonnenen Mitarbeiter zunächst nicht bekannt war. Notorisch ersichtlich ist es O. Mühl gegenständlich durchaus gelungen, seine aktionistische Kunstauffassung schon in seinem Werk so stark zum Ausdruck zu bringen, dass dieses an sich bereits zu den vom Hersteller gewünschten Aktionen provoziert (vgl zu rechtfertigendem Einverständnis Kienapfel - Höpfel, Strafrecht AT, 8. Auflage, RN 57 ff zu § 3). Würde man die Strafbarkeit nur auf den Vorsatz - hier: - des Aktionisten abstellen, käme man zu einem unerwünschten Willensstrafrecht. (Versuchte jemand eine derelinquierte Sache zu stehlen, wäre er allein auf Grund seines "bösen Willens" noch nicht strafbar). Es war daher in amtswegiger Wahrnehmung des Nichtigkeitsgrundes des § 281 Abs 1 Z 9 lit a StPO (die bloß ziffernmäßige Anführung dieses Nichtigkeitsgrundes in der Berufung ersetzt nicht die dort fehlende Ausführung des Tatbestandes, der den Nichtigkeitsgrund bildet, vgl Mayerhofer StPO, 4. Auflage, E 32 zu § 285) mit einem Freispruch gemäß § 259 Z 3 StPO vorzugehen, weil fallbezogen ein dem § 125 StGB subsumierbares Tatverhalten des Angeklagten nicht vorliegt.

Siehe daher auch den Fall Stille Tage in Clichy.

⇒ Favor artis (knapp und erst beim EGMR) für die Vereinigung Bildender Künstler Wiener Secession und ⇒ Favor defensionis (sogar in amtswegiger Wahrnehmung) für einen fanatischen Ausstellungsbesucher.

X Hinweise zu dieser Webseite

- Im gegenständlichen Fall hat der EGMR grmäß Art 44 Abs 3 EMRK die endgültige Entscheidung zur Aufnahme in die Datenbank HUDOC zur Verfügung gestellt, wo sie (bei Eingabe des Case Title oder der Application Number) zB als Dokument in englischer Sprache abgerufen werden kann..

- Im gegenständlichen Fall hat das Österreichische Institut für Menschenrechte in Salzburg (ÖIM) eine Kurzfassung der Entscheidung in deutscher Übersetzung dem (öterreichischen) OGH zur Aufnahme in die Datenbank RIS zur Verfügung gestellt, die (bei Eingabe der Geschäftszahl Bsw68354/01) zB als PDF in deutscher Sprache abgerufen werden kann.

- Der hier zur Verfügung gestellte Text folgt der englischsprachigen Fassung aus der Datenbank HUDOC, da Reproduktionen (und damit auch Übersetzungen) zu Informations- und Bildungszwecken erstellt werden können.

- Die in den Abschnitten I und III bis VIII vor Beginn von Absätzen eingefügten Zahlen 7 bis 44 entsprechen den Randnummern im Urteilstext des EGMR.

- Die angeführten Zitate aus Wkipedia (zur Wiener Secession und zu Otto Mühl) und aus der Publikation von Irmgard Griss (mit Quellenangaben) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Personenbezogene Daten, die über die Veröffentlichung der Entscheidung hinausgehen, ergeben sich aus dem Bekanntheitsgrad von Otto Mühl, Walter Meischberger und Martin Humer.