Zum Urheberrecht am Bild nebenan:

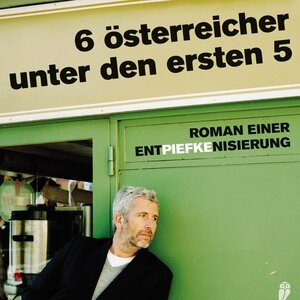

Die Verwendung des nebenstehenden Bildes wird als zulässig angesehen. Das Bild ist der Webseite des Verlages entnommen (siehe Quellenangabe nebenan). Es handelt sich um das E-Book Cover des Romans 6 Österreicher unter den ersten 5. Das Urheberrecht am Cover liegt beim Verlag. Das Bild des Covers wird zur Erkennbarkeit im Zusammenhang mit der hier erfolgenden Besprechung des Falles Braun de Praun verwendet und dient diesem Zweck. Es ist ein bedeutender Beitrag zum Verständnis dieses Beitrages, der praktischerweise nicht nur aus Worten bestehen soll. Das Bild ist an die Spitze der Besprechung des Falles gesetzt, um sogleich einen ersten visuellen Eindruck in Bezug auf den Beitrag zu vermitteln und dem Leser zu helfen, das Kunstwerk schnell zu erkennen. Die Verwendung bloß zu diesem Zweck beeinträchtigt die Zwecke des Originalcovers, namentlich jene der grafischen Unterstützung des Romans und seiner Verbreitung nicht.

I Kunstwerk

Als Roman einer Entpiefkenisierung bezeichnete D***** S***** sein Buch 6 Österreicher unter den ersten 5. In diesem 2010 erschienenen Roman wird ein Mann namens Dr. Braun de Praun zum Auftragsdieb, nachdem er zuvor einige Jahre als Zahnarzt ordiniert hat. Die fiktive Figur stiehlt historische zahnärztliche Instrumente, später auch historische Brillen oder reißt sich gar ein Original-Córdoba-Fußballtrikot unter den Nagel. Selbst ins Kunsthistorische Museum (eine Anspielung auf den Saliera-Diebstahl) bricht er ein, was eine mehrjährige Freiheitsstrafe zur Folge hat. Die eigenen Angstgefühle beim Diebstahl, die der Arzt sonst nur von seinen Patienten kannte, bereiten dem fiktiven Mediziner dabei Genuss. Den Namen Braun de Praun erwählte D***** S***** laut seinen Angaben, weil es in Graz ein Lokal gibt, das so heißt und dessen Name dem Kabarettisten einfach gefiel.

Mehr Informationen zum Buchautor in Wikipedia.

Das Lokal wird von einem Verwandten eines Grazer Zahnarztes geführt, der ebenfalls den Familiennamen Braun de Praun trägt. Für den Grazer Zahnarzt lag die Verwechslungsgefahr mit der erfundenen Person auf der Hand, nicht nur desselben Namens wegen. Auch die Romanfigur stammt aus Graz, hat denselben Beruf erlernt und ähnelt ihm in Alter und dem beschriebenen Aussehen. Und ja, sogar beide hatten schon einen Bandscheibenvorfall erlitten. Siehe dazu den Bericht in der Presse vom 23.02.2014.

II Schlagworte und Leitsatz

- Privatrecht – Namensrecht – Kunstfreiheit - Roman

- Nach der Lehre vom adäquaten Kausalzusammenhang besteht eine Haftung nur für jene Folgen eines Verhaltens, mit deren Möglichkeit abstrakt gerechnet werden muss; es darf also nicht ein ganz atypischer Erfolg vorliegen. An der Adäquanz fehlt es, wenn die Möglichkeit eines bestimmten Schadenseintritts so weit entfernt war, dass nach der Lebenserfahrung vernünftigerweise eine solche Schädigung nicht in Betracht gezogen zu werden brauchte. Insbesondere besteht keine Haftung, wenn als weitere Ursache für einen Schaden ein freies menschliches Handeln hinzukam, mit der der Schädiger nach der Lebenserfahrung nicht zu rechnen brauchte.

III Parteien

Kläger Dr. G***** B***** gegen Beklagten D***** S*****

IV Sachverhalt

Nach der Präsentation des Buches in Wien, wobei der Beklagte den Buchinhalt als teilweise wahr darstellte, wurde der Kläger auf die Namensverwendung aufmerksam gemacht und gefragt, ob da wohl er gemeint sei. In einem Interview bezeichnete der Beklagte die Geschichten im Buch als zu 1/3tel wahr, 1/3tel dramatisiert und 1/3tel erstunken und erlogen.

Der Kläger wird noch immer fallweise auf das Buch angesprochen, wobei die Leute meinen, dass wohl irgendetwas dahinter sei, dass der Beklagte den Namen des Klägers für diese Figur herangezogen habe. Personen, die ihn kannten, nahmen den Bezug zu seiner Person nicht ernsthaft an. Wenn er Leuten vorgestellt wird, die das Buch gelesen haben, erinnern sie sich und fragen - teils mit einem Lächeln - nach, ob der Kläger gemeint sei und was dahinter stecke, wobei etwa die Idee, dass der Beklagte an einem (seinem?) Zahnarzt Rache nehme, eine Rolle spielt. Das wäre für den Kläger nicht einmal dann vergnüglich, wenn er über ausgeprägten Humor verfügen und auf seinen alten Namen weniger stolz sein würde. Der Kläger betreut sowohl Kassenpatienten, diese sind überwiegend Laufkunden, als auch Privatpatienten, aus denen er, insbesondere auf seinem Spezialgebiet Implantate, ca. die Hälfte seiner Einnahmen lukriert. Unter den Laufkunden befinden sich zunehmend auch Ausländer. Einige Patienten, die den Kläger ansonsten konsultiert hätten, unterließen dies im letzten Quartal 2010, da sie das Buch gelesen und deswegen Vorbehalte dagegen, den Kläger als Zahnarzt heranzuziehen, entwickelt hatten. Deswegen kam es im letzten Quartal 2010 zu Mindereinnahmen.

Der Beklagte stellte keine Erkundigungen an, ob es und wieviele Personen des Namens Braun de Praun es tatsächlich gebe und ob eine davon den Beruf eines Zahnarztes ausübe. Die Person des Klägers war ihm unbekannt.

V Gang des Verfahrens

Der Kläger begehrte vom Beklagten Euro 25.016,00 samt 4 % Zinsen seit 11.08.2011 und Kostenersatz.

Das Erstgericht sprach dem Kläger gemäß § 273 ZPO einen Betrag von Euro 8.000,00 zu und wies das Mehrbegehren ab. Ein Verschulden des Beklagten liege vor, da auf der Hand liege, dass der Name Braun de Praun kein gängiger Familienname und auch nicht die bloße Etablissementbezeichnung eines Restaurants ist. Der Beklagte hätte daher zu prüfen gehabt, ob er durch die Verwendung dieses Namens für eine zwielichtige Romanfigur nicht einem berechtigten Namensträger nahetritt. Das wäre durch Einsichtnahme in öffentlich zugängliche Unterlagen (Telefonbuch, Internet) leicht möglich gewesen. Die Haftung dem Grunde nach ist daher zu bejahen.

Das Oberlandesgericht Wien wies die Klage zur Gänze ab. Gibt der Künstler einer Romanfigur mit negativen Eigenschaften einen Namen, hängt es vielfach schlicht vom Zufall ab, ob er hiedurch einen Schaden verursacht, nämlich ob entsprechende Parallelen zu einer real existierenden Person bestehen oder nicht. Tritt bejahendenfalls ein Schaden ein, folgt daraus allein noch nicht die Rechtswidrigkeit. Nach der Verhaltensunrechtslehre genügt dafür nämlich nicht der bloße Erfolg einer Handlung; der Schaden muss vielmehr auf ein objektiv sorgfaltswidriges Verhalten zurückgehen (Reischauer in Rummel3, § 1294 Rz 10ff, insb Rz 13). Treffen widerstreitende Rechtsgüter aufeinander, wie hier das Namens- oder allgemeine Persönlichkeitsrecht auf Seiten des Klägers und die Kunstfreiheit auf Seiten des Beklagten, beurteilt sich die Rechtswidrigkeit überdies nach einer umfassenden Interessenabwägung (vgl RIS-Justiz RS0031657, RS0008990, RS0117037; Aicher aaO Rz 17). Entscheidend ist demnach, ob Künstler, die eine Romanfigur mit einem Namen versehen, die (objektive) Sorgfaltspflicht trifft, im Vorhinein geeignete Recherchen dahin anzustellen, ob zufällige Übereinstimmungen mit einer realen Person bestehen, die einen Teil der Leserschaft dazu bewegen könnten, einen Bezug zwischen Person und Figur herzustellen und davon eine Entscheidung abhängig zu machen, die schädigend in deren Rechtssphäre eingreift. Dabei trifft das Interesse eines jeden davon potentiell Betroffenen, auch nicht in die Nähe einer Negativ-Figur gerückt zu werden, auf das Interesse des Kunstschaffenden, seiner Phantasie freien Lauf zu geben anstelle zur Vermeidung allenfalls existenz-bedrohender Schadenersatzverbindlichkeiten mit steigender Zahl der Protagonisten und damit potentiell Geschädigten seine Anstrengungen weniger auf das Werk als auf vorbeugende Recherchearbeiten zu legen. Ex post betrachtet mag daher zutreffen, dass moderne Internetnutzer mittels einfacher Eingaben in gängigen Suchmaschinen mühelos in der Lage sind herauszufinden, dass in Graz ein Zahnarzt mit dem für die Romanfigur verwendeten Familiennamen ordiniert. Die theoretische Möglichkeit für eine solche Zufälligkeit besagt aber noch nicht, dass Autoren ganz allgemein eine solche (objektive) Recherchepflicht trifft. Hinzu kommt, dass die Wahrscheinlichkeit allfälliger Verwechslungen umso geringer wird, je mehr Konturen die Figur erhält. Ex ante betrachtet ist Kunstschaffenden daher umso weniger vorbeugende Recherche (objektiv) abzuverlangen, je unwahrscheinlicher die Übereinstimmung - hier etwa auch in Ansehung von Alter, Haarfarbe und Rückenleiden - ist (welche Umstände im Übrigen schon nicht mehr so einfach zu recherchieren sind). Unterlegt er der Figur überdies einen Lebenslauf, der ans Absurde grenzt und die Verwechslung mit einer realen Person für ausgeschlossen erscheinen lässt, kann ihm nach Auffassung des Berufungsgerichtes eine objektive Pflicht zu Vorwegrecherchen nicht abverlangt werden.

Dies gilt auch im vorliegenden Fall der Romanfigur eines vormaligen, längst nicht mehr ordinierenden Zahnarztes, der sich auf den professionellen Diebstahl eigenartiger Gegenstände verlegt hat, auf eigenartige Weise (Bandscheibenvorfall während der Tat) an einem gewiss unzutreffenden Ort (Kunsthistorisches Museum) betreten wurde und deshalb eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt. Das nunmehrige Interesse des Klägers, dass sein Name aus dem Roman entfernt werde, mag im Sinne eines Unterlassungsanspruchs überwiegen. Das seinerzeitige Interesse des Beklagten, beim Verfassen des Romans seine mannigfaltigen Figuren phantasievoll ohne Hemmnisse zu entwickeln, steht jedoch über dem Interesse der diversen Namensträger, jegliche Verwechslung seitens eines Teils der Leserschaft schon vorbeugend hintanzuhalten.

VI Rechtliche Beurteilung des Höchstgerichtes

Das Berufungsgericht hat die Revision zugelassen, weil Rechtsprechung zur Frage fehle, unter welchen Voraussetzungen ein Schadenersatzanspruch aufgrund zufälliger Ähnlichkeit zwischen einer mit einem Familiennamen bezeichneten Romanfigur und einem realen Namensträger bestehe. Strittig ist insbesondere, ob der Autor bei Verwendung eines ungewöhnlichen Namens zu einer Namensrecherche verpflichtet ist.

Es ist allerdings nicht Aufgabe des Obersten Gerichtshofs, vom Einzelfall losgelöste theoretische Fragen zu lösen (RIS-Justiz RS0111271). Im konkreten Fall scheitert der Anspruch des Klägers unabhängig von Rechtswidrigkeit und Verschulden schon an der fehlenden Adäquanz. Zwar hat das Erstgericht festgestellt, dass der Kläger wegen der Verwendung seines Namens als Bezeichnung einer Romanfigur einen Umsatzrückgang erlitten habe. Nach der Lehre vom adäquaten Kausalzusammenhang besteht eine Haftung aber nur für jene Folgen eines Verhaltens, mit deren Möglichkeit abstrakt gerechnet werden muss; es darf also nicht ein ganz atypischer Erfolg vorliegen. An der Adäquanz fehlt es, wenn die Möglichkeit eines bestimmten Schadenseintritts so weit entfernt war, dass nach der Lebenserfahrung vernünftigerweise eine solche Schädigung nicht in Betracht gezogen zu werden brauchte (2 Ob 15/05b = EvBl 2005/149; 1 Ob 134/07y = SZ 2007/162). Insbesondere besteht keine Haftung, wenn als weitere Ursache für einen Schaden ein freies menschliches Handeln hinzukam, mit der der Schädiger nach der Lebenserfahrung nicht zu rechnen brauchte (RIS-Justiz RS0022918 [T13]; vgl auch RS0022940).

Letzteres trifft hier zu: Der Beklagte gab einer Nebenfigur seines erfolgreichen Romans den ungewöhnlichen Namen des Klägers, wobei er diesen Namen aufgrund einer gleichlautenden Etablissementbezeichnung kannte. Die Romanfigur hat - wie die Vorinstanzen für den Obersten Gerichtshof bindend festgestellt haben - zufällig denselben ärztlichen Beruf erlernt wie der Kläger, stammt aus derselben Stadt, ist etwa gleich alt und leidet ebenso wie früher der Kläger unter einem Bandscheibenvorfall. Ansonsten bestehen aber keine Übereinstimmungen. Vielmehr ist die Romanfigur ein geradezu absurd gezeichneter Straftäter, der seinen Bandscheibenvorfall beim Einbruch in das Kunsthistorische Museum in Wien erlitten hat und später neben medizinischen Instrumenten auch noch das Cordoba-Original-Trikot (vgl 4 Ob 61/13v) eines ehemaligen Kapitäns der österreichischen Fußballnationalmannschaft stiehlt.

Dass die Verwendung des Namens auf dieser Grundlage zu einem messbaren Umsatzrückgang in der Ordination des Klägers geführt haben soll, ist bei objektiver Betrachtung nicht nachvollziehbar. Denn unter normalen Umständen wäre bei Lesern des Buches, die den Kläger kennen, ein belustigtes, allenfalls schadenfrohes Lächeln zu erwarten gewesen, keinesfalls aber eine dadurch verursachte Entscheidung gegen eine medizinische Behandlung durch den Kläger. Die von den Vorinstanzen festgestellte Verursachung eines Vermögensschadens kann daher nur mit ganz außergewöhnlichen, objektiv völlig unvorhersehbaren Reaktionen von potentiellen Patienten erklärt werden. Eine adäquate Verursachung liegt damit nicht vor.

Aus diesem Grund kommt es im vorliegenden Fall nicht darauf an, ob ein Autor bei Verwendung ungewöhnlicher Namen zur Recherche über allfällige Namensträger verpflichtet ist. Die Revision ist daher zurückzuweisen. Nur zur Klarstellung ist dabei festzuhalten, dass der Kläger weder einen Unterlassungsanspruch noch einen Anspruch auf Ersatz eines möglicherweise tatsächlich eingetretenen und in diesem Fall wohl auch adäquat verursachten immateriellen Schadens geltend macht. Solche Ansprüche waren daher nicht zu prüfen. Nach ständiger Rechtsprechung wäre allerdings ein solcher Schaden bei einem Eingriff in das Namens- oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht (§§ 43, 16 ABGB) mangels gesetzlicher Grundlage ohnehin nicht zu ersetzen (RIS-Justiz RS0022544 [T1]; vgl zuletzt etwa 4 Ob 51/12x = ÖBl 2013, 85 - Negermami).

VII Favorartis Kommentar

Der OGH geht davon aus, dass unter normalen Umständen bei Lesern des Buches, die den Kläger kennen, ein belustigtes, allenfalls schadenfrohes Lächeln zu erwarten gewesen wäre, keinesfalls aber eine dadurch verursachte Entscheidung gegen eine medizinische Behandlung durch den Kläger. Eine adäquate Schadensverursachung als Voraussetzung für einen Schadenersatz liegt daher nicht vor. Das lässt sich sehr wohl vertreten. ⇒ Favor artis für den Roman und ein 3:2 Cordoba-Ergebnis für den Autor D***** S***** !

VIII Hinweise zu dieser Webseite

- Die Rechtmäßigkeit der Verwendung der Bildquelle wurde eingangs erläutert.

- Der Text der Entscheidung ist dem RIS (Open Government Data) entnommen.

- Personenbezogene Daten, die über die Veröffentlichung im RIS hinausgehen, ergeben sich aus dem Bekanntheitsgrad des Buchautors.