I Film und Regie

Abschied von gestern (Arbeitstitel Anita G.) ist ein stilbildender Klassiker des Neuen Deutschen Films von Autor, Regisseur und ProduzentAlexander Kluge, der bereits die Buchvorlage geliefert hatte. Die Uraufführung erfolgte am 5. September 1966 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig, die deutsche Erstaufführung fand am 14. September 1966 in Mannheim statt.

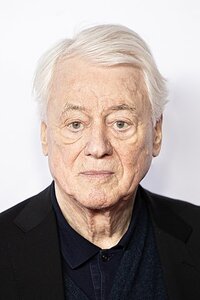

Alexander Ernst Kluge (* 14. Februar 1932 in Halberstadt) ist ein deutscher Filmemacher, Fernsehproduzent, Schriftsteller, Drehbuchautor, Philosoph und Rechtsanwalt.

Zur Biografie siehe Wikipedia.

Kluge gilt als einer der vielseitigsten deutschen Intellektuellen. Er wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren als einer der einflussreichsten Vertreter des Neuen Deutschen Films bekannt, den er in Theorie und Praxis mitbegründet und weiterentwickelt hat. Als Autor machte er sich vor allem durch Kurzgeschichten einen Namen und gehörte zum Kreis der Gruppe 47, außerdem verfasste er wissenschaftliche und philosophische Arbeiten. 1987 gründete er die Produktionsfirma der dctp, mit der es ihm gelang, eine Plattform für unabhängige Programme im deutschen Privatfernsehen zu schaffen.

Siehe zur Vielseitigkeit die gesamte Website von Alexander Kluge, darunter die Webseite des Filmemachers Alexander Kluge.

II Besetzung

Abschnitte II bis V: Zitat aus Wikipedia

Alexandra Kluge als Anita G., Hans Korte als Richter, Werner Kreindl als Chef der Plattenfirma, Günter Mack als Ministerialrat Pichota, Eva Maria Meineke als Frau Pichota, Alfred Edel als Universitätsassistent, Fritz Bauer: Generalstaatsanwalt, Karl-Heinz Peters als Ein Herr und Ursula Dirichs als Mutter.

Abschied von gestern ist einer der ersten Langfilme, welcher die beim Oberhausener Manifest postulierten Anforderungen an einen zeitgemäßen Film zu erfüllen suchte. Alexander Kluge hatte das Schicksal der Anita G., das auf einem authentischen Justizfall aus dem Jahr 1959 basierte, bereits in seinem vier Jahre zuvor erschienenen Buch Lebensläufe aufgegriffen. In Stellungnahmen und Interviews bereitete er die Öffentlichkeit auf den Film vor, in dem seine Schwester Alexandra (eigentlich Karen) die Hauptrolle übernahm. Die Dreharbeiten fanden vom Dezember 1965 bis zum Februar 1966 in Frankfurt am Main, Mainz, Wiesbaden und München statt.

Die Darstellungsweise des Films ist unverkennbar den Prinzipien des Epischen Theaters geschuldet. Die einzelnen Szenen besitzen weitgehend Eigenständigkeit, das Geschehene wird in kühler, dokumentarischer, detailreicher Form präsentiert. Unvermittelt taucht der echte hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer als handelnde Person im Film auf und plädiert für eine Humanisierung der Justiz. Alfred Edel, damals wirklicher wissenschaftlicher Mitarbeiter, spielte auch im Film einen solchen, was für ihn der Einstieg zu einer Filmkarriere wurde.

III Handlung

Zu Beginn erscheint der Schrifttitel „Uns trennt von gestern kein Abgrund, sondern die veränderte Lage“ und auch danach wird die Handlung wiederholt von Zwischentiteln und Kommentaren, die Kluge selber sprach, unterbrochen. Nicht linear, sondern eher kaleidoskopartig wird das Bemühen der Anita G. erzählt, in der Bundesrepublik Fuß zu fassen.

Sie ist als Kind jüdischer Eltern 1937 in Leipzig geboren und nach deren Rückkehr in der DDR aufgewachsen, wo sie Telefonistin war. Nach ihrer Flucht in den Westen wird sie Krankenschwester, begeht einen Diebstahl und wird auf Bewährung verurteilt. Sie entflieht ihrer Bewährungshelferin und zieht in eine andere Stadt.

Als Vertreterin einer Plattenfirma wird sie Geliebte ihres Chefs, der sie aber schließlich seiner Ehefrau zuliebe anzeigt. Auch ihren nächsten Job als Zimmermädchen verliert sie wegen eines ihr nachgesagten Diebstahls. Ihre Bemühung, sich an der Universität einzuschreiben, scheitert wegen ihrer defizitären Vorbildung, die ihr ein blasierter Universitätsassistent erbarmungslos aufzeigt.

Als Geliebte des Ministerialrats Pichota scheint sich ihr Schicksal zum Besseren zu wenden, doch als sie von ihm schwanger wird, fertigt er sie mit 100 Mark ab. Die mittlerweile steckbrieflich gesuchte Anita G. zieht von einem Ort zum anderen, bis sie sich wegen der bevorstehenden Geburt ihres Kindes der Polizei stellt. Das Kind wird ihr weggenommen, und im Frauengefängnis sieht sie ihrer kommenden Verurteilung entgegen.

IV Prosaband Lebensläufe

Anita G. war, einer realen Person nachgebildet, bereits Gegenstand einer Erzählung in Kluges 1962 erschienenem Prosaband „Lebensläufe“, der kleine Biographien versammelte, die der Autor als exemplarisch für Deutschland empfand: Lebensläufe. Goverts, Stuttgart; auch: Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986 (erw. Ausgabe), ISBN 3-518-01911-2, siehe auch die Website von Alexander Kluge.

V Preise und Kommentar

Der Film erhielt bei den Internationale Filmfestspielen von Venedig 1966 den Silbernen Löwen und wurde für den Goldenen Löwen nominiert. Beim Bundesfilmpreis 1967 erhielt er das Filmband in Gold für den besten Spielfilm, den besten Regisseur, die beste Hauptdarstellerin und den besten Nebendarsteller (Günter Mack).

Falk Schwarz kommentiert in Filmportal.de den Film ua wie folgt (Zitat)::

In der Tat bricht er mit allem, was in den Fünfzigern auf die Leinwände kam. Die rasante Schnitttechnik, die Ellipsen, die nicht zuende gespielten Episoden, die Brüche, die übereinander gelegten Tonschleifen, die wackelnde Handkamera (Thomas Mauch, Edgar Reitz), die Spitzfindigkeiten in Dialogen, die einzuschätzen und einzuordnen nicht leicht fällt. Kluge hat einen intelligenten, aber auch intellektuellen Film vorgelegt, der bis ans Herz eiskalt ist ... Kluge führte mit diesem Film die „neue“ Filmkunst punktgenau in das Getto der Wenigen. Abschied von gestern war auch ein Abschied vom Publikum. Lieben lässt sich dieser Film nicht, bewundern schon.

VI Hinweis zu dieser Webseite

- Die Zitate aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und aus filmportal.de (mit den jeweils aus der Verlinkung ersichtlichen Quellenangaben) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Personenbezogene Daten ergeben sich aus dem Film, der Film- und Romanbeschreibung sowie aus der Zeitgeschichte.