I Autor und Werk

Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord ist eine Erzählung des deutschen Schriftstellers Alfred Döblin. Der Bericht erschien 1924 im Sammelband Außenseiter der Gesellschaft - Die Verbrechen der Gegenwart und beruht auf einem historischen Kriminalfall, der 1923 großes Aufsehen erregte. Der Autor setzt sich literarisch mit der Vorgeschichte des Giftmordes auseinander, beschreibt die Entwicklung der jungen und lebenslustigen Elli Link zur Giftmörderin, ihre Ehe mit einem gewalttätigen Mann, die Freundschaft zu Margarete Bende, aus der sich schließlich ein lesbisches Liebesverhältnis entwickelt und den Entschluss der beiden Freundinnen, ihre Ehemänner mit Gift zu beseitigen.

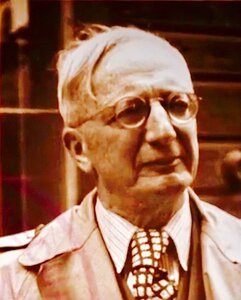

Bruno Alfred Döblin (* 10. August 1878 in Stettin; † 26. Juni 1957 in Emmendingen) war ein deutscher Psychiater und Schriftsteller.Sein episches Werk umfasst mehrere Romane, Novellen und Erzählungen,sein weitaus am stärksten rezipierter Roman ist Berlin Alexanderplatz.

Zur Biografie siehe Wikipedia, Website der Internationalen Alfred Döblin - Gesellschaft IADG und Website der Stftung Deutsches Historisches Museum.

II Entstehung, Handlung und historischer Hintergrund

übernommen aus Wikipedia

Entstehung

Döblin verfügte über Abschriften der Anklageschrift, Gutachten der Sachverständigen und Briefe der Täterinnen. Daneben griff er auf Zeitungsberichte, die ausführlich über den Fall berichtet hatten, sowie Artikel aus Fachzeitschriften zurück.Die im Epilog gemachten Angaben, dass er mit Beteiligten und sogar einer der Frauen Kontakt aufnahm, lassen sich weder bestätigen noch wirklich verneinen. Er vermischt Faktionalität und Fiktionalität, indem er das ihm vorliegende Aktenmaterial mit fiktiven Szenen ergänzt. Den literarischen Figuren werden authentische Briefzitate und Handschriftenproben des Falls Klein/Nebbe zugeschrieben, wobei fiktionales und non-fiktionales Material gleichberechtigt nebeneinander steht. Doch geht es ihm dabei weniger um die authentische Darstellung des realistischen Falles und eines Einzelschicksals, als vielmehr um die Betrachtung der Vorgeschichte und Entwicklung einer verbrecherischen Tat. Döblin thematisiert aber nicht nur die Vor- und Entstehungsgeschichte des Verbrechens, sondern auch das Strafverfahren gegen die beiden Verbrecherinnen, den Verlauf der Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht, die Gutachten der Psychologen und Sexualwissenschaftler und die Schwierigkeiten bei der Urteilsfindung. Dabei greift er auch auf die zeitgenössischen kriminologischen, psychiatrischen und juristischen Fachdiskurse zurück, die herangezogen wurden um weibliche Kriminalität zu erklären und auch das Klischee der typisch weiblichen Giftmörderin wesentlich beeinflussten.

Handlung

Die als hübsch und blond beschriebene Elli kommt als 19-Jährige von Braunschweig nach Berlin und verliebt sich dort in den älteren Tischler Link. Zwei Jahre später ist das Paar verheiratet. Kurz darauf entpuppt sich ihr Ehemann Karl als brutaler Schläger. Nachdem sie mehrmals von ihm misshandelt wurde, geht sie zu ihren Eltern nach Braunschweig. Erst nach einem zweiwöchigen Aufenthalt kehrt sie zu Link zurück, doch diese Rückkehr erweist sich als grober Fehler, denn die Streitigkeiten haben nicht nachgelassen. Karl und Elli ziehen in eine neue Wohnung. Im Jagdheim treffen sie auf den Eisenbahnschaffner Bende und dessen Gattin Margarete, genannt Gretchen. Aus der anfänglichen Unterstützung für Elli entwickelt sich im Laufe der Geschichte eine Beziehung, die schließlich im gegenseitigen Versprechen, ihre Ehemänner mit Arsen zu vergiften, endet.

Im Epilog setzt sich der Autor kritisch mit den Entstehungsgründen der Tat auseinander und zieht dabei die Konsequenz, dass es unmöglich sei, die Ereignisse wirklich zu verstehen; über die wahren Beweggründe der Tat können keine allgemeingültigen Aussagen gemacht werden. Auch Sprache ist nicht in der Lage, die Geschehnisse und inneren Vorgänge der beteiligten Personen objektiv-wahrhaft abzubilden und die Vielschichtigkeit und Komplexität psychischer Prozesse in ihrer Kausalität zu erfassen. So hält Döblin im Epilog seine Intention des Niederschreibens der Erzählung fest: Die Schwierigkeiten des Falls wollte ich zeigen, den Eindruck verwischen, als verstünde man alles oder das meiste an solchem massiven Stück Leben. Wir verstehen es, in einer bestimmten Ebene. Damit stellt er nicht nur sein eigenes Erzählmodell in Frage, sondern relativiert auch wissenschaftliche Erkenntnis- und Wahrheitsansprüche, da menschliches Handeln zu komplex ist, um es adäquat analysieren zu können.

Historischer Hintergrund

Vor dem Schwurgericht des Landesgerichts Berlin wurde der Fall Klein/Nebbe verhandelt. Die Tatverdächtige Ella Klein soll ihren Ehemann Willi Klein am 1. April 1922 mit Arsen vergiftet haben. Ihre Partnerin Margarete Nebbe wurde wegen Mittäterschaft angeklagt. Der Prozess entwickelte sich unter medialer Begleitung zu einer lokalen Sensation. Nach fast ein Jahr andauernden Ermittlungen wurde am 16. März 1923 die Haupttäterin Ella Klein wegen Totschlags zu vier Jahren Gefängnis, ihre Mittäterin zu einundhalb Jahren Zuchthaus verurteilt und die wegen Mitwisserschaft angeklagte Mutter Nebbes freigesprochen.

III Printausgaben

Es gibt zahlreiche Printausgaben verschiedenster Verlage, daher (statt vieler):

- Alfred Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord. Rowohlt, Hamburg 1978, ISBN 3-499-14285-6.

- Alfred Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord. Artemis & Winkler, Düsseldorf/ Zürich 2001, ISBN 3-538-06331-1.

- Alfred Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord. S. Fischer, Frankfurt am Main 2013, ISBN 978-3-596-90463-1.

IV Online-Ausgabe

Textausgabe bei Project Gutenberg als eBook in deutscher Sprache.

V Adaptionen

Hörspiel- und Hörbuchadaptionen

Im Wikipedia-Eintrag ist ein Hörbuch und ein Hörspiel angeführt. Letzteres wurde vom SRF am 05.04.2008 gesendet und kann auf der Webseite des SRF nachgehört werden.

Verfilmung

Im Wikipedia-Eintrag ist eine Verfilmung von Axel Corti (siehe Der Fall Jägerstätter) angeführt. Laut Filmdienst wurde der Film 1978 produziert und im ZDF erstaufgeführt.

VI Kommentar

Yvonne Wübben beschreibt im Rezensionsforum Literaturkritik.de am 06.06.2007 unter dem Titel Vorgeschichte einer ungeheuerlichen Tat im Literaturhinweis anläßlich des Erscheinens eines Nachdrucks von Alfred Döblins Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord im Artemis & Winkler Verlag, Düsseldorf 2007, 120 Seiten, ISBN-13: 9783538063310 das Geheimnis des Textes wie folgt (Zitat):

Wie in das Oxymoron 'Hassliebe' virtuos und nüchtern psychopathologischer Zündstoff eingelagert werden konnte, wie aus dem Themenspektrum von Alkoholismus, Perversion und Minderwertigkeit Pathos erwächst, das dem des Sozialdramas in nichts nachsteht, macht das Geheimnis des Textes aus. Ohne sozialkritisch zu sein, rührt er an den Grundfesten der Gesellschaft und säht Zweifel darüber, wie es um Moral, psychische Gesundheit und rechtliche Ordnung in der Weimarer Republik bestellt war.

VII Hinweise zu dieser Webseite

- Die Zitate aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (zum Autor und zur Erzählung) und aus dem Rezensionsforum Literaturkritk.de (mit den jeweils aus der Verlinkung ersichtlichen Quellenangaben) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Es besteht die Möglichkeit, eine Textausgabe des Werks auf Gutenberg.org zu lesen.

- Personenbezogene Daten ergeben sich aus der Literaturbeschreibung sowie aus dem Bekanntheitsgrad des Autors und seines Werks.