I Film, Regie und Besetzung

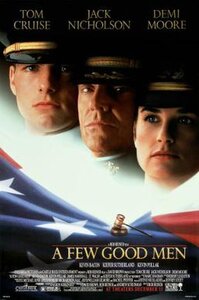

Eine Frage der Ehre (Originaltitel: A Few Good Men) ist ein amerikanischer Spielfilm des Regisseurs Rob Reiner aus dem Jahr 1992. Er basiert auf dem gleichnamigen Bühnenstück von Aaron Sorkin, der auch das Drehbuch verfasste. Zwei Marine-Infanteristen werden des Mordes an einem Kameraden beschuldigt und vor Gericht gestellt.

Robert „Rob“ Reiner (* 6. März 1947 in der Bronx, New York City) ist ein US-amerikanischer Filmregisseur, -produzent und Schauspieler. Als Darsteller wurde er in den 1970er-Jahren durch die Fernsehserie All in the Family bekannt. Seit Mitte der 1980er-Jahre inszenierte er als Regisseur erfolgreiche Filme wie This Is Spinal Tap, Stand by Me, Die Braut des Prinzen, Harry und Sally, Misery und Eine Frage der Ehre.

Die Hauptrollen sind besetzt mit Tom Cruise als LTJG Daniel Kaffee, Jack Nicholson als COL Nathan R. Jessup, Demi Moore als LCDR JoAnne Galloway, Kevin Bacon als CPT Jack Ross, Kiefer Sutherland als LT Jonathan James Kendrick und Kevin Pollak als LTJG Sam Weinberg.

Siehe zum Film und zur Besetzung Wikipedia (deutsch) sowie Wikipedia (engllsch) und zur Regie Wikipedia (deutsch)

II Handlung

Abschnitte II und III übernommen aus Wikipedia

Auf dem US-Marineinfanterie-Stützpunkt Guantanamo Bay ist der Soldat William Santiago ums Leben gekommen, nachdem er von seinen Kameraden Dawson und Downey tätlich angegriffen worden ist. Santiago hat als Außenseiter gegolten, während die beiden mutmaßlichen Täter Vorzeige-Marines sind. Zunächst ist unklar, ob es sich bei ihrer Attacke um eine Strafaktion handelt, nämlich um einen sogenannten Code Red, der – obwohl offiziell verboten – von einem Vorgesetzten angeordnet worden sein könnte.

Die gegen die beiden vom Militärgericht erhobene Anklage lautet auf Mord, Verschwörung zum Mord sowie „Verhalten unwürdig eines Marines“. Dawson und Downey wird vorgeworfen, Santiago gezielt ermordet zu haben, um zu verhindern, dass dieser Informationen über ein früheres Fehlverhalten Dawsons an den NIS weiterleitet. Die beiden Angeklagten hingegen stellen den Todesfall als Folge einer von höherer Stelle befohlenen Strafaktion dar und sehen sich somit zu Unrecht angeklagt. Die Anklage in der Verhandlung führt der Marines-Captain Jack Ross. Als Verteidiger stehen den beiden die JAG-Anwälte Lieutenant Junior Grade Daniel Kaffee und Lieutenant Commander Joanne Galloway zur Seite. Galloway rechnet aufgrund ihres höheren Ranges und ihrer theoretischen Kenntnisse mit der Leitung der Verteidigung, zu ihrer Überraschung wird diese aber dem jungen und unerfahrenen Kaffee übertragen. Auch Lieutenant Sam Weinberg wirkt bei der Verteidigung mit, obwohl er eine tiefe Abneigung gegen Dawson und Downey hegt, die in seinen Augen zu zweit einen Schwächeren angegriffen haben.

Die Prozessstrategie der Verteidigung besteht darin, den vorgesetzten Offizieren nachzuweisen, den Befehl zur Bestrafung mit tödlichem Ausgang gegeben zu haben. Als Schlüsselfigur erweist sich dabei Colonel Nathan R. Jessup, der Kommandeur der Bodentruppen des US-Stützpunkts Guantanamo Bay, der den Code Red befohlen haben könnte. Eine weitere zentrale Rolle spielt der unmittelbare Vorgesetzte der Marines, ihr Zugführer First Lieutenant Kendrick. Dieser sagt vor Gericht aus, er habe explizit angeordnet, dass durch die Soldaten seines Zuges keine Gewalt gegen Santiago ausgeübt werden dürfe, obwohl dieser durch wiederholte Fehlleistungen den Zorn seiner Kameraden auf sich gezogen habe. Dawson und Downey erklären im Gegensatz dazu jedoch, Kendrick habe ihnen den Code Red an Santiago befohlen, wahrscheinlich auf Anordnung Jessups.

Zunächst gelingt es Kaffee, seine Klienten in ein positives Licht zu rücken: Er weist nach, dass Dawson in zahlreichen anderen Fällen, in denen bereits ein Code Red gegen Santiago angebracht gewesen wäre, das spätere Opfer unter seinen persönlichen Schutz gestellt hat. Zudem hat Dawson einen unter Arrest stehenden Kameraden gegen die Vorschriften heimlich mit Lebensmitteln versorgt – aus diesem Grund hat Kendrick den ehrgeizigen Dawson nicht zur Beförderung vorgeschlagen. Kaffee bringt Kendrick im Zeugenstand dazu, indirekt zuzugeben, dass Dawson sich daher aus Karriereangst einem weiteren Befehl Kendricks – auch zu einem Code Red – nicht mehr widersetzt hätte.

Die Lage der Verteidigung wendet sich zum Schlechten, als es der Anklage gelingt, Dawson und Downey in einem wichtigen Punkt einer Lüge zu überführen: Ankläger Ross weist nach, dass Downey zum Zeitpunkt von Kendricks Code-Red-Befehl noch auf dem Rückweg von seinem Dienstposten war. Downey gibt schließlich zu, dass er nur von Dawson, nicht aber direkt von First Lieutenant Kendrick die Anweisung zur Bestrafung Santiagos erhalten habe – somit erscheint Dawson nunmehr als Urheber des tödlichen Angriffs. Der Fall wird für die Verteidigung nahezu aussichtslos, als sich in der Folge ihr wichtigster Zeuge, Lieutenant Colonel Markinson, der Stellvertreter Jessups, das Leben nimmt. Zuvor hatte Markinson sich freiwillig bei Kaffee gemeldet, da er Zeuge gewesen war, als Jessup Kendrick den Befehl zum Code Red an Santiago erteilt hatte. Sein Ehrverständnis verbietet ihm jedoch, sich öffentlich vor Gericht gegen Jessup, mit dem ihn eine lange gemeinsame Dienstzeit verbindet, zu äußern.

Kaffees Strategie besteht nun darin, Colonel Jessup als Zeugen vorzuladen und ihn bei der Befragung derartig zu provozieren, dass er zugibt, den Befehl gegeben zu haben. Dabei riskiert er seine Karriere, da er ohne Markinsons Aussage nichts gegen Jessup in der Hand hat und es eine gesetzliche Vorschrift gibt, die das grundlose Bezichtigen eines höherrangigen Offiziers unter Strafe stellt. Kaffees Instinkt sagt ihm aber, dass Jessup Code Reds für richtig hält und keine Lust mehr hat, die Wahrheit zu verheimlichen. Kaffee gelingt es schließlich, Jessup während der Befragung so in Rage zu bringen, dass dieser – trotz des Hinweises des Richters, ihn selbst belastende Fragen nicht beantworten zu müssen – schließlich im Zorn zugibt, die Strafmaßnahme an Santiago persönlich angeordnet zu haben.

Jessup und auch Kendrick werden daraufhin verhaftet. Durch sein Eingeständnis, den Code Red befohlen zu haben, hat er die Version von Dawson und Downey bestätigt, wodurch die Mordanklage unhaltbar wird. Die beiden Marines werden daher freigesprochen, jedoch im Anklagepunkt „Verhalten unwürdig eines Marines“ für schuldig befunden und unehrenhaft aus der Armee entlassen. Für den naiven Downey bricht daraufhin eine Welt zusammen – er glaubt weiterhin, nichts Falsches getan zu haben. Dawson widerspricht ihm daraufhin. Er stellt klar, dass Marines die Aufgabe hätten, für Schwächere zu kämpfen, also hätten sie auch für ihren Kameraden kämpfen müssen.

III Preise und Bewertungen

Der Film erhielt Oscar-Nominierungen in den Kategorien „Bester Film“, „Bester Nebendarsteller“ (Jack Nicholson), „Bester Schnitt“ und „Bester Ton“ sowie Golden-Globe-Nominierungen in den Kategorien „Bester Film (Drama)“, „Bester Regisseur“ (Rob Reiner), „Bester Hauptdarsteller“ (Tom Cruise), „Bester Nebendarsteller“ (Jack Nicholson) und „Bestes Filmdrehbuch“.

Auf Filmdienst.de ist zu lesen (Zitat):

Der Film benutzt Vorgeschichte und Prozeß als geschickt aufgezäumtes Vehikel für die Mobilisierung von Emotionen und für die Parade einer hochkarätigen Schauspielergarde. Kinoübliche Klischees und äußerliche Faszination verstellen der kritischen Hinterfragung militärischer Befehlshörigkeit den Weg.

In Prisma ist zu lesen (Zitat):

Regisseur Rob Reiner prangert in seinem spannenden Gerichtsdrama überzogenen Militärdrill an, bleibt in seiner kritischen Haltung aber seltsam unentschlossen und verklärt die Army als eine sich selbst reinigende Kraft. Bei dieser Betrachtung militärischer Hierachien konnte Reiner auf eine imposante Darstellercrew zurückgreifen, allen voran Jack Nicholson, der als Colonel Jessup eine seiner bewährten Fieslings-Rollen zum Besten gibt.

IV Guantanamo Bay Naval Base vor 2002

Als Drehort für Guantanamo diente die Naval Air Base Miramar in Kalifornien, wie bereits für den Film Top Gun.

Der Name des Stützpunktes wird im Film mit Roosevelt Roads Naval Station angegeben. Der echte US-Stützpunkt Roosevelt Roads lag jedoch nicht auf Kuba, sondern auf Puerto Rico. Der Name des echten US-Stützpunktes in der Bucht von Guantanamo auf Kuba, auf den sich die Filmhandlung bezieht, ist Guantanamo Bay Naval Base, oder kurz: GTMO. Als der Film Eine Frage der Ehre 1992 gedreht wurde, war die Guantanamo Bay Naval Base noch kein Gefangenenlager.

V "Legal black hole" Guantanamo Bay ab 2002

Im Januar 2002 wurde in Folge der Anschläge vom 11. September 2001 und der darauf folgenden US-amerikanischen Invasion in Afghanistan begonnen, den Stützpunkt in ein Internierungslager für Gefangene zu erweitern, die von US-Regierungen unter Bush und Obama als ungesetzliche Kombattanten bezeichnet werden. Damit war sowohl der Schutz der Vereinigten Staaten vor Terroristen als auch die Gewinnung geheimdienstlicher Erkenntnisse beabsichtigt. Die Rechtslage der Gefangenen, deren Haftbedingungen, die verwendeten Verhör- und Foltermethoden und die Verstöße gegen die Menschenrechte dort führen international zu scharfer Kritik und zu Forderungen nach Schließung. Nachdem seit 2002 insgesamt 779 Gefangene dort inhaftiert worden waren,[betrug deren Zahl im Juli 2021 noch 39.

Siehe dazu näher und ausführlich Wikipedia (deutsch) mit Medienberichten und über 100 Einzelnachweisen, etwa eine Analyse der Guantanamo-Dokumente in Spiegel Online.

Walter Berka erwähnt im Vortrag Europäische Perspektiven des Grundrechtsschutzes - neue Chancen und neue Heruasforderung vom 05.04.2008 zunächst (Zitat):

Wolf Dietrich von Reitenau und Edward Hyde als historische Beispiele rechtlicher Ausnahmesituationen, die in der Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten immer und ganz zu Recht als eine der elementarsten Bedrohungen der menschlichen Freiheit gegolten haben.

Er leitet sodann in die Gegenwart über und bezeichnet (Zitat):

das Gefangenenlager Guantanamo Bay als ein, wie amerikanische Juristen sagen, „legal black hole“, das bewusst zu dem Zweck geschaffen wurde, die dort gefangenen Menschen rechtlos zu stellen und in ein rechtliches Niemandsland zu stoßen. Dies konnte geschehen, weil die amerikanische Regierung die in Guantanamo angehaltenen Taliban- und Al-Quaida-Terroristen, aber auch nicht wenige Menschen, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren, als „enemy combatants“, eingestuft hat, denen weder als Kriegsgefangene der Schutz nach den Genfer Konventionen, noch als zivile Kriminelle jene Rechte zugestanden wurden, welche zahlreiche internationale Menschenrechtsdokumente jedem Angeklagten gewährleisten.

VI Film, Culture and Accountability for Human Rights Abuses

Film, Bildung und Rechenschaft für Menschenrechtsverletzungen

Carolyn Patty Blum states in FN 29 of her essay Film, Culture and Accountability for Human Rights Abuses in Law and Popular Culture, Current Legal Issues 2004, edited by Michael Freeman on behalf of the Faculty of Laws, University College of London, Oxford University Press, page 517 (citation):

On viewing the film from the perspective of 2003, one is struck by the incongruity of the fact that the United States continues to maintain an “unfriendly” base on the sovereign territory of Cuba. Further, the current infamy of that particular location – where the United States is holding incommunicado “enemy combattants” not subject to the Geneva Convention or any other legal norm – makes the film feel particularly chilling. One of the iconic speeches of the film is Col Jessup’s explanation in the courtroom of his justification for his own action. He states that you want me on that wall, you need me on that wall. He is referring to American citizens’ dependence on the US military to keep us safe from our enemies on the other side of the wall. Jessup’s view would not be universally held, at the present time, especially in regard to the use of the base on Cuba.

Carolyn Patty Blum schreibt in FN 29 ihres Aufsatzes Film, Culture and Accountability for Human Rights Abuses in Law and Popular Culture, Current Legal Issues 2004, herausgegeben von Michael Freeman im Auftrag der Juristischen Fakultät des University College of London, Oxford University Press, Seite 517 (Zitat):

Wenn man den Film aus der Perspektive von 2003 betrachtet, fällt einem die Inkongruenz der Tatsache auf, dass die Vereinigten Staaten weiterhin eine "unfreundliche" Basis auf dem souveränen Territorium Kubas unterhalten. Darüber hinaus macht die derzeitige Infamie dieses speziellen Ortes - wo die Vereinigten Staaten "feindliche Kombattanten" in Isolationshaft halten, die nicht der Genfer Konvention oder einer anderen Rechtsnorm unterliegen - den Film besonders ernüchternd. Eine der kultigen Passagen des Films ist Col Jessup‘s Erklärung im Gerichtssaal über seine Rechtfertigung für seine eigene Handlung. Er sagt: Du willst mich an dieser Mauer, du brauchst mich an dieser Mauer. Er bezieht sich auf die Abhängigkeit der amerikanischen Bürger vom US-Militär, um uns vor unseren Feinden auf der anderen Seite der Mauer zu schützen. Jessup‘s Ansicht würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht allgemein anerkannt sein, insbesondere in Bezug auf die Nutzung der Basis auf Kuba.

VII Tagebücher von Gefangenen und Verfilmungen

In der Liste bekannter Gefangener (siehe nochmals Wikipedia) scheinen ua die Namen Murat Kurnaz und Mohamedou Ould Sahi auf. Sie werden auf favorartis deswegen hervorgehoben, weil deren Tagebücher

- Murat Kurnaz: Fünf Jahre meines Lebens. Ein Bericht aus Guantanamo. Rowohlt Berlin, Berlin 2007, ISBN 3-87134-589-X und

- Mohamedou Ould Slahi: Das Guantanamo-Tagebuch. Tropen-Verlag, Stuttgart 2015, ISBN 978-3-608-50330-2

zu den nachstehenden Verfilmungen geführt haben:

5 Jahre Leben

5 Jahre Leben ist eine Verfilmung der Autobiografie Fünf Jahre meines Lebens von Murat Kurnaz aus dem Jahr 2013. Der Spielfilm von Stefan Schaller erzählt die Geschichte Murat Kurnaz, der unschuldig im Gefangenenlager Guantanamo saß und dem unterstellt wurde, ein islamistischer Terrorist zu sein.

Der Film wurde am 23. Januar 2013 beim Max-Ophüls-Festival uraufgeführt und lief ab 23. Mai 2013 im Kino. Er ist am 29. November 2013 auf DVD erschienen. Siehe dazu Wikipedia (deutsch).

Der Mauretanier

Der Mauretanier (Originaltitel: The Mauritanian; vormals Prisoner 760) ist ein amerikanisch-britischer Thriller des Regisseurs Kevin Macdonald, der am 12. Februar 2021 in den USA in den Kinos anlief. Er lief am 10. Juni 2021 in den deutschen Kinos an. Der Film basiert auf dem Guantanamo-Tagebuch von Mohamedou Ould Slahi. Siehe dazu Wikipedia (deutsch).

VIII Hinweise zu dieser Webseite

- Die Zitate aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (zum Film, zum Regisseur, zur Guantanamo Bay Naval Base undzum dortigen Gefangenenlager sowie zu den Filmen 5 Jahre Leben und Der Mauretanier), aus Filmdienst.de und Prisma, aus dem Vortrag von Walter Berka und aus dem Aufsatz von Carolyn Patty Blum (mit den jeweils aus der Verlinkung ersichtlichen Quellenangaben) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Personenbezogene Daten ergeben sich aus den Filmen, den Film- und Ortsbeschreibungen sowie aus der Zeitgeschichte.