I Film, Regie und Besetzung

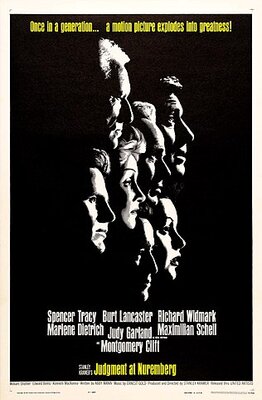

Urteil von Nürnberg (oft als Das Urteil von Nürnberg wiedergegeben, engl. Originaltitel Judgment at Nuremberg) ist ein US-amerikanischer Gerichtsfilm aus dem Jahre 1961, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Stanley Kramer produzierte diesen Klassiker des Gerichtsfilms für die United Artists. Die künstlerische Beratung der deutschen Dialog-Fassung lag bei Erich Maria Remarque. Die Welturaufführung der deutschen Fassung fand am 14. Dezember 1961 in der Berliner Kongresshalle statt

Stanley Earl Kramer (* 29. September 1913 in Brooklyn, New York City, New York; † 19. Februar 2001 in Woodland Hills, Los Angeles, Kalifornien) war ein US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent. Stanley Kramer war in den 1950er und 1960er Jahren, die geprägt waren von Antikommunismus und ideologischen Auseinandersetzungen, einer der wenigen Hollywood-Regisseure, die sich an für diese Zeit politisch kontroverse Themen wagten und damit Erfolg hatten. Die Beziehungen zwischen Afroamerikanern und Weißen, der Kampf um die Meinungsfreiheit, die Gefahren von Atomwaffen sowie der Holocaust waren nur einige der Themen Kramers.

Viele seiner Filme als Regisseur gelten heute als Klassiker. Kritischere Stimmen warfen Kramer vor, mit seinen „Message-Filmen“ predigerhaft und gelegentlich sentimental geworden zu sein.

Die Hauptrollen sind besetzt mit Spencer Tracy als Richter Dan Haywood, Burt Lancasterals Ernst Janning, Richard Widmark als Colonel Ted Lawson, Maximilian Schell als Hans Rolfe, Marlene Dietrichals Frau Berthold und Judy Garland als Irene Hoffman Wallner.

Siehe zum Film und zur Besetzung Wikipedia (deutsch) sowie Wikipedia (engllsch) und zur Regie Wikipedia (deutsch).

II Handlung

übernommen aus Wikipedia

Der US-amerikanische Richter Dan Haywood trifft 1948 im vom Krieg stark zerstörten Nürnberg ein. Er soll den Prozess gegen vier führende deutsche Juristen des NS-Staates leiten. Er wird in der Villa eines ehemaligen Generals einquartiert, der als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt worden ist.

Der Ankläger Colonel Tad Lawson lässt schon zu Verhandlungsbeginn erkennen, dass er eine harte Bestrafung der Angeklagten durchsetzen will. Sein schärfster Kontrahent ist der deutsche Verteidiger Hans Rolfe, der den Hauptangeklagten den ehemaligen Justizminister des Dritten Reiches Dr. jur. Ernst Janning vertritt. Er beruft sich für seinen Mandanten auf den Befehlsnotstand und die damalige Rechtslage im Deutschen Reich, an die sich die Angeklagten hätten halten müssen.

In den Wochen während der Verhandlung versucht Richter Haywood, in Nürnberg Kontakt zur einheimischen Bevölkerung zu bekommen, um zu verstehen, wie es zu den Verbrechen des Nationalsozialismus kommen konnte. Unter anderem lernt er die Witwe des ehemaligen Besitzers der Villa näher kennen, in der er wohnt. Sie versucht den Richter in dem Sinne zu beeinflussen, dass auch hochrangige Deutsche nichts von den Verbrechen in den Konzentrationslagern gewusst hätten. In einem Gespräch mit den Hausbediensteten versucht er herauszubekommen, wie die einfache Bevölkerung gedacht hat. Er stößt jedoch auf eine Mauer des Schweigens.

Im Prozess sagt zunächst Dr. Karl Wieck aus. Er war 1935 vom Amt des Justizministers zurückgetreten, weil er den Nazis nicht mehr dienen wollte. Verteidiger Hans Rolfe gelingt es jedoch, seine Glaubwürdigkeit im Kreuzverhör zu erschüttern.

Der Hilfsarbeiter Rudolf Petersen berichtet, dass er aufgrund einer Anordnung von Dr. Janning zwangssterilisiert worden sei, weil er einer kommunistischen Familie entstamme. Rolfe versucht, nachzuweisen, dass Petersen geistig minderbemittelt sei und dass Menschen aus diesem Personenkreis auch in anderen Ländern, unter anderem in den USA, zwangsweise sterilisiert wurden.

Schließlich sagt die Zeugin Irene Hoffman-Wallner aus, dass der jüdische Geschäftsmann Feldenstein fälschlicherweise von Dr. Ernst Janning wegen einer angeblichen intimen Beziehung mit ihr wegen „Rassenschande“ zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. (Dieser Fall orientiert sich an dem historischen Fall von Leo Katzenberger.)

Der Verteidiger Rolfe versucht, ihre Zeugenaussage zu erschüttern, indem er im Kreuzverhör zu beweisen versucht, dass der hingerichtete Feldenstein tatsächlich intime Beziehungen mit ihr gehabt hätte, so also den Straftatbestand der „Rassenschande“ erfüllt hatte. Als die Zeugin in Tränen ausbricht, weil Rolfe sie scharf angreift, ergreift Dr. Ernst Janning zum ersten Mal das Wort und bringt Rolfe zum Schweigen.

Er begibt sich anschließend in den Zeugenstand und bekennt sich schuldig im Sinne der Anklage, die Naziverbrechen sowohl bewusst ignoriert wie auch gerechtfertigt zu haben, im Glauben, dass sie dem Wohl des Landes dienten. Seine eigenen Verbrechen habe er billigend als Mittel für patriotische Ziele in Kauf genommen. Ebenso bekennt er, beim Verfahren gegen den Freund Irene Hoffmans schon vor Beginn des Verfahrens das Todesurteil festgelegt zu haben.

Kurz vor der Urteilsfindung blockiert die Sowjetunion die Zufahrt nach Berlin. US-Militärs setzen Anklagevertreter Lawson unter Druck, ein mildes Urteil zu fordern, da man in Zukunft das Wohlwollen der deutschen Bevölkerung brauchen werde. Richter Haywood verkündet ein strenges Urteil wegen der Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er verurteilt, zusammen mit dem Beisitzer Norris, die Angeklagten zu lebenslanger Haft. Beisitzer Ives erklärt in einem Minderheitenvotum, dass er die Angeklagten aus formaljuristischen Gründen freigesprochen hätte.

Der Verteidiger Rolfe, der Haywood nach dem Prozess noch einmal aufsucht, bietet diesem eine Wette an, dass die Verurteilten in fünf Jahren ohnehin wieder frei sein würden. Richter Haywood erwidert darauf, dass der Standpunkt Rolfes logisch sei, aber nicht Gerechtigkeit widerspiegelt.

Der Film endet mit einem Besuch Haywoods in der Zelle Jannings. Janning versichert dem Richter, dass er ein gerechtes Urteil gesprochen habe. Er möge ihm aber glauben, dass er – Janning – die Massenmorde an Juden nicht gewollt habe. Haywood antwortet, dass Janning bereits mit der ersten wissentlichen Verurteilung eines Unschuldigen daran beteiligt war.

siehe auch die Inhaltsbeschreibung auf der Webseite Marlene Dietrich - Material zu ihren Filmen.

III Preise und Bewertungen

Bei der Oscar Verleihung 1962 wurde Maximilian Schell als bester Hauptdarsteller in der Rolle als „Hans Rolfe“ ausgezeichnet. Außerdem erhielt Abby Mann die Auszeichnung 1962 für das beste Drehbuch nach einer literarischen Vorlage. Bei der Golden Globe Verleihung 1962 wurden Maximilian Schell als bester Hauptdarsteller (Drama) und Stanley Kramer für die beste Regie ausgezeichnet.

Die Kritiken sind kontrovers:

Christopher Null im Memento aus filmcritic.com vom 25.09.2011 im Internetarchiv,

In der großen Tradition von Gerichtsdramen hat "Das Urteil von Nürnberg" die Ehre, das wichtigste von allen zu sein – auch wenn es offenkundig nicht das unterhaltsamste ist.

Lexikon des Internationalen Films auf der Webseite Filmdienst.de (Zitat):

Differenziert argumentierend, konfrontiert der Film unterschiedliche Standpunkte, ohne eine eindeutige Wertung vorzunehmen. Ein Klassiker des Gerichtsfilms mit hervorragenden Darstellern und perfekter Dramaturgie. Die Ausgewogenheit des Drehbuchs und die melodramatischen Zutaten der Regie entschärfen jedoch den brisanten Stoff und verbinden ihn mit den Konventionen des Unterhaltungskinos.

Der Spiegel Nr 53/1961 vom 26.12.1961 auf der Webseite Spiegel.de zu Nr 53/1961 (Zitat)::

Das überlange Kinodrama (drei Stunden, sieben Minuten) des Hollywood-Außenseiters Stanley Kramer über den amerikanischen Kriegsverbrecher-Prozeß gegen Nazi-Juristen in Nürnberg (SPIEGEL 25/1961) - mit Pomp in Westberlin uraufgeführt und zum Jahresende in 32 Hauptstädten zu sehen - erweist sich in seiner aufgesetzten Gutwilligkeit als ebenso penetrant wie in der Anwendung primitiver Effekte und der Verabreichung, historischer Unwahrheiten ...

IV Film, Culture and Accountability for Human Rights Abuses

Film, Bildung und Rechenschaft für Menschenrechtsverletzungen

Carolyn Patty Blum writes in her essay Film, Culture and Accountability for Human Rights Abuses in Law and Popular Culture, Current Legal Issues 2004, edited by Michael Freeman on behalf of the Faculty of Laws, University College of London, Oxford University Press, on page 506 (citation):

Judgment at Nuremberg stands out at the seminal work of American film art that explores the theme of allocating responsibility in the wake of mass violence. …

The focus of the film was not the major Nuremberg War Crime Tribunal but the subsidiary trials of judges and prosecutors who enforced Nazi laws. Although about individual trials, the film, at its core, is about determining collective responsibility. The questions which truly haunt Judge Haywood, portrayed by Spencer Tracy as the home-span judge from Maine and the moral compass of the film include:

How could the Holocaust have happened ?

Where were the German people ?

How could they not have known what was going on ?

And if they knew, why did they not do to something to stop it ?

Carolyn Patty Blum schreibt in ihrem Essay Film, Culture and Accountability for Human Rights Abuses in Law and Popular Culture, Current Legal Issues 2004, herausgegeben von Michael Freeman im Auftrag der Juristischen Fakultät, University College of London, Oxford University Press, auf Seite 506 (Zitat):

Judgment at Nuremberg zeichnet sich als das wegweisende Werk der amerikanischen Filmkunst aus, das sich mit dem Thema der Zuweisung von Verantwortung für Massengewalt auseinandersetzt. ... Im Mittelpunkt des Films standen nicht das große Nürnberger Kriegsverbrechertribunal, sondern die Nebenprozesse gegen Richter und Staatsanwälte, die NS-Gesetze durchsetzten. Obwohl der Film von einzelnen Gerichtsverfahren handelt, geht es im Kern darum, die kollektive Verantwortung zu ermitteln. Zu den Fragen, die sich Richter Haywood, der von Spencer Tracy als Heimatrichter aus Maine und als moralischer Kompass des Films dargestellt wird, wirklich aufdrängen, gehören:

Wie konnte der Holocaust geschehen ?

Wo war das deutsche Volk?

Wie konnten sie nicht wissen, was vor sich ging?

Und wenn sie es wüssten, warum haben sie dann nichts getan, um es zu stoppen?

V 18 Videos auf Youtube

Auf Youtube kann der Film in deutscher Synchronfassung - unterteilt in 18 Videos zu je etwa 10 Minuten - gesehen werden. Die Videos Nr 2 und 15 sind allerdings nicht verfügbar.

VI Anlehnung an den Juristenprozess 1947 und an den Fall Leo Katzenberger

Die Handlung ist an den Juristenprozess von 1947 gegen eine Reihe von NS-Richtern angelehnt. Der Nürnberger Juristenprozess fand vom 17. Februar 1947 bis zum 14. Dezember 1947 als dritter der zwölf Nürnberger Nachfolgeprozesse gegen Verantwortliche des Deutschen Reichs zur Zeit des Nationalsozialismus im Nürnberger Justizpalast vor einem amerikanischen Militärgericht statt. Offiziell wurde das Verfahren als Vereinigte Staaten vs. Josef Altstötter et al. bezeichnet. Angeklagt waren 16 hohe Justizbeamte und Richter des NS-Regimes.

Inhaltlich geht es dabei um das Unrechts-Todesurteil, welches vom Sondergericht Nürnberg unter dem Vorsitz von Oswald Rothaug, auf Antrag des Staatsanwalts Hermann Markl wegen „Rassenschande“ gegen Leo Katzenberger verhängt wurde. Lehmann „Leo“ Katzenberger (* 25. November 1873 in Maßbach; † 3. Juni 1942 in München) war ein deutscher Geschäftsmann jüdischer Herkunft. Er wurde zur NS-Zeit wegen eines unterstellten Verhältnisses zu einer nichtjüdischen Frau hingerichtet. Dieser Justizmord wurde nicht nur Gegenstand des hier dargestellten US-amerikanischen Spielfilms Urteil von Nürnberg (1961), sondern auch des deutschen Speilfilms Leo und Claire (2002) unter der Regie von Joseph Vilsmaier.

Siehe die deutschsprachigen Wikipedia-Einträge zum Nürnberger Juristenprozess, zu Leo Katzenberger und zum Spielfilm Leo und Claire.

VII Hinweise zu dieser Webseite

- Die Zitate aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (zum Film, zum Regisseur, zum Juristenprozess, zu Leo Katzensteiner und zum Film Leo und Claire), aus den Webseiten filmcritic.com, filmdienst.de und Spiegel.de und aus dem Aufsatz von Carolyn Patty Blum (mit den jeweils aus der Verlinkung ersichtlichen Quellenangaben) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Es besteht die Möglichkeit, 16 von 18 Videos der detuschen Synchronfassung kostenlos auf Youtube zu sehen.

- Personenbezogene Daten ergeben sich aus den Filmen, den Film- und Ortsbeschreibungen sowie aus der Zeitgeschichte.