I Film

Einleitung aus Wikipedia und Überblick aus Filmdienst, dem Portal für Kino und Filmkultur:

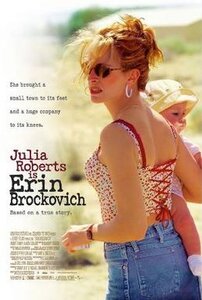

Erin Brockovich – Eine wahre Geschichte (Originaltitel: Erin Brockovich) ist der Titel eines biografischen Justizdramas aus dem Jahr 2000. Unter der Regie von Steven Soderbergh wurde die wahre Geschichte von Erin Brockovich verfilmt. Die Hauptrolle spielt Julia Roberts, die für ihre Darstellung den Oscar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ erhielt. Die Rolle des Anwalts ist mit Albert Finney besetzt. Der Film spielte weltweit mehr als 300 Millionen US-Dollar ein.

Eine allein erziehende Mutter ohne Berufsausbildung deckt für eine Anwaltskanzlei einen gigantischen Umweltskandal auf und motiviert die Bewohner einer Kleinstadt zu einer Sammelklage. Ein auf spektakuläre Weise unspektakulärer Film, pointiert im Dialog, hervorragend gespielt, der seine ausgedehnte Laufzeit zur beharrlichen Unterstreichung und Intensivierung einer einzigen, auf rührende Weise einfachen Idee nutzt. Mit einem nicht minder einfachen psychologischen Realismus leuchtet er zugleich sein wahres Thema bis auf den Grund aus. - Sehenswert ab 14.

II Regie

Steven Soderbergh wurde 1963 in Georgia geboren und wuchs in Louisiana auf. Bereits mit dreizehn Jahren drehte er 16mm-Filme, später arbeitet er auch als freier Cutter in Hollywood. Erstmals bekannt wurde er 1986 mit dem Konzertfilm 9012LIVE für die Gruppe Yes, der ihm eine Grammy-Nominierung einbrachte. Für sein Spielfilmdebüt SEX, LÜGEN UND VIDEO erhielt er 1989 die Goldene Palme in Cannes. Seine Filme der folgenden Jahre waren ästhetisch anspruchsvoll, aber keine Publikumshits. Ein solcher gelang ihm erst 1998 mit OUT OF SIGHT. ERIN BROCKOVICH, sein neunter Spielfilm, kam im selben Jahr in die Kinos wie TRAFFIC MACHT DES KARTELLS (2000); beide Filme wurden mit Oscars prämiert. 2001 kam unter großem Staraufgebot der Blockbuster OCEANS ELEVEN ins Kino, das Remake eines Frank-Sinatra-Films von 1960; 2002 erschienen SOLARIS und VOLL FRONTAL.

Siehe zum Regisseur, aber auch und unter anderem zum Film, zu den Figuren oder zur Filmsprache das Filmheft von Dörte Nimz - downloadbar über die Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung Bonn, Seite 15 und zur weiteren Filmografie bis dato die Webseite zum Film auf Filmdienst, dem Portal für Kino und Filmkunst.

III Handlung

Übernommen aus Wikipedia:

Erin Brockovich ist eine alleinerziehende Mutter dreier Kinder. Die arbeitslose ehemalige Schönheitskönigin (Miss Wichita) nimmt kein Blatt vor den Mund. Als sie 1993 in einen Autounfall verwickelt und verletzt wird, wendet sie sich an den Rechtsanwalt Ed Masry. Durch ihre verbalen Ausfälle vor Gericht gegen den beklagten Arzt verspielt sie das Wohlwollen der Geschworenen und verliert die Klage auf Schmerzensgeld und Übernahme der Behandlungskosten. Sie steckt nun in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Ihren Anwalt, der ihr großspurig einen Sieg vor Gericht in Aussicht gestellt hatte, kann sie überreden, sie zwecks Wiedergutmachung in seiner Kanzlei als Gehilfin einzustellen.

Bei Ablagearbeiten stößt sie auf eine Akte über das Angebot eines Hauskaufs seitens des Konzerns Pacific Gas and Electric an die Besitzerin Donna Jensen im kalifornischen Hinkley. Zu ihrem Erstaunen enthält die Akte medizinische Dokumente. Sie besucht Donna Jensen und erfährt, dass diese mehrere Tumore gehabt hat und ihr Ehemann am Hodgkin-Lymphom leide. Die Arztrechnungen seien, wie Jensen anerkennend sagt, alle von PG&E bezahlt worden. Auf Brockovichs Frage „warum“, erhält sie die Antwort „wegen des Chroms“. Nach Recherchen auf eigene Faust erhärtet sich ihr Verdacht, dass sich hinter dem scheinbar harmlosen Immobiliengeschäft ein Umweltskandal ungeahnten Ausmaßes verbirgt. Aus einem Werk der Pacific Gas and Electric ist jahrelang gesundheitsschädliches Chrom (VI) in das Grundwasser gelangt. Brockovich findet schnell heraus, dass außer den Jensens weitere Anwohner betroffen sind.

Masry hat zunächst massive Bedenken, einen sich über Jahre hinziehenden Prozess gegen die milliardenschwere PG&E zu riskieren. Dies könnte den finanziellen Ruin seiner Kanzlei bedeuten. Schließlich lässt er sich überreden und macht Brockovich zu seiner persönlichen Assistentin. Sie recherchiert mit großem persönlichen Einsatz wichtige Fakten und durchschaut schnell die Zusammenhänge. Aufgrund ihres Engagements und Einfühlungsvermögens fassen die Betroffenen Vertrauen zu ihr. Masry wird jedoch schnell klar, dass der Fall für seine kleine Kanzlei einige Nummern zu groß ist. Als Partner kann er den in Umweltsachen erfahrenen Rechtsanwalt Kurt Potter gewinnen, der mit seiner Kollegin Theresa Dallavale in den Fall einsteigt. Brockovich gelingt es schließlich, die nötige Anzahl von Unterschriften für eine Sammelklage gegen PG&E zusammenzubekommen, insgesamt 634. Ein ehemaliger Mitarbeiter von PG&E übergibt ihr zuletzt höchst brisante Dokumente, die er seinerzeit eigentlich vernichten sollte. Sie beweisen, dass die Zentrale von PG&E in San Francisco bereits seit 1966 über die Kontamination des Grundwassers mit Chrom (VI) informiert war, jedoch nichts dagegen getan hat, sondern im Gegenteil die Filiale in Hinkley angewiesen hat, Stillschweigen zu bewahren. In einem Schiedsgerichtprozess wird PG&E zur Zahlung von 333 Millionen Dollar Schadensersatz an die geschädigten Einwohner verurteilt.

Brockovichs Privatleben, das sowieso schon einigermaßen chaotisch verlief, wird durch ihre umfangreiche Einbindung in den Fall ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ihre Beziehung zu ihrem Nachbarn George, einem Gelegenheitsarbeiter und Motorradfan, droht zu scheitern, da sie wegen ihres Engagements immer weniger Zeit für ihn und die Kinder hat, um die George sich von Anfang an liebevoll gekümmert hat. Es gelingt ihr jedoch, auch George vom Wert ihrer Arbeit zu überzeugen. Besonders deutlich wird das für ihn, als er sie zu der schwer geschädigten Donna Jensen begleitet. Sie überbringt Jensen die frohe Botschaft, dass ihr vom Schiedsgericht ein Schadensersatz in Höhe von fünf Millionen US-Dollar zugesprochen worden ist. Nach dem gewonnenen Prozess erhält Brockovich in der neuen Kanzlei ein eigenes, luxuriöses Büro und einen Scheck. Masry hat den Erfolgsbonus nachträglich auf zwei Millionen Dollar erhöht. Zusammen mit dem Anwalt arbeitet sie an weiteren spektakulären Fällen, darunter einem weiteren von PG&E zu verantwortenden Umweltskandal in Kettleman, Kalifornien.

IV Erin Brockovich

Übernommen aus Wikipedia

Erin Brockovich ist eines von vier Kindern des Wirtschaftsingenieurs Frank Pattee (1924–2011) und der Journalistin Betty Jo O’Neal (1923–2008). Sie erwarb einen Associate Degree im Kunstgewerbe am Wade College in Dallas, Texas. Danach beteiligte sie sich an Schönheitswettbewerben und wurde 1981 Miss Pacific Coast.

Ohne Rechtsausbildung begann Brockovich-Ellis als Bürohelferin für Rechtsanwalt Ed Masry und übernahm dann die Mandantenwerbung. 1993 beschäftigte sie sich mit den gesundheitlichen Folgen von Grundwasserverseuchungen in der kalifornischen Kleinstadt Hinkley durch Pacific Gas and Electric (PG&E) in den 1950er und 1960er Jahren. Die resultierende Sammelklage der Bewohner wurde 1996 mit der Zahlung von 333 Millionen US-Dollar beigelegt, der höchsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Davon gingen 133,6 Millionen Dollar an ihre Kanzlei Masry & Vititoe und 2,5 Millionen an sie selbst. Zusammen mit Masry war Brockovich-Ellis in ähnlichen Fällen tätig, unter anderem gegen eine weitere Fabrik von PG&E in Kettleman Hills.

Die Geschichte um die Rekord-Sammelklage in Hinkley wurde 2000 als Erin Brockovich von Steven Soderbergh verfilmt. Julia Roberts wurde für die titelgebende Hauptrolle mit einem Oscar ausgezeichnet. Brockovich-Ellis hat im Film einen Cameo-Auftritt als Kellnerin Julia.

V Filmsprache

Daniel Kothenschulte weist in seiner Kritik in Filmdienst auf die besondere Filmsprache Söderberghs hin:

„Erin Brockovich“ ist in Steven Soderberghs filmischem Werks das, was für David Lynch „Ein wahre Geschichte - The Straight Story“ (fd 33 981) war: eine geradlinige Geschichte, eine willkommene Abwechslung - und eine Überraschung. Man kann es aber auch von der entgegengesetzten Seite betrachten: Auch Julia Roberts war bislang noch nie in einem Film zu sehen, der trotz seines Major-Budgets aussieht wie eine kleine Independent-Produktion. Man muss sich also einen geradeheraus erzählten Film vorstellen, der seiner Protagonistin in keiner Szene von der Seite weicht und sich dabei im dokumentarischen Look des New Hollywood der frühen 70er-Jahre präsentiert. ...

Soderbergh folgt seiner Hauptfigur dabei auf Schritt und Tritt. So, wie sie selbst ihrer neuen Verantwortung alles andere im Leben unterordnet, so verweist auch seine Dramaturgie die für das Genre übliche romantische Nebenhandlung in die Schranken. ...

Im bereits zitiertern Filmheft von Dörte Nimz wird auf S 10 zur Filmsprache ergänzt:

ERIN BROCKOVICH wird konsequent chronologisch erzählt. Es gibt keine Rückblenden oder wesentliche Veränderungen des Zeitablaufs. Die Erzählperspektive verbleibt überwiegend bei der Hauptfigur, so dass wir nur das wissen, was sie weiß. Viele Sequenzen enden mit einem Bild von Erin, so dass die Zuschauenden nachvollziehen können, wie sie das Gesehe- ne bewerten. Indem sich Soderbergh so auf Erin konzentriert, ermöglicht er den Zuschauenden, sich in hohem Maße mit ihr zu identifizieren.

Schließlich weist Prof. Dr. Dirk Blothner im Beitrag Filmklimax: Intime Auswirkungen eines juristischen Erfolgs auf S 16 des Filmheftes auf die Schlussszene des Films hin:

Dann macht der Film etwas noch Ungewöhnlicheres. Er lässt den Urteilsspruch des Schiedsgerichts aus und zeigt stattdessen, wie Erin in Begleitung ihres Freundes George vor dem Haus Donna Jensens ankommt. An deren Schicksal hatte der Film wiederholt die schädlichen Wirkungen der Wasserverschmutzung verdeutlicht. Die Zuschauenden erfahren auf diese Weise von der Entscheidung des Richters in demselben Augenblick wie Donna. Erin und George sind sichtlich stolz, der schwer kranken Frau mitteilen zu können, dass ihre Familie mit fünf Millionen Dollar Entschädigung rechnen kann. Das ist eine größere Summe als die einfache Frau zu fassen vermag. Es ist nicht der spektakuläre Abschluss eines offenen Machtkampfes, sondern ein schlichter Erfolg der Menschlichkeit, der in dieser ruhigen Szene gefeiert wird.

Viele Filme würden eine ähnliche Geschichte mit einem spektakulären Showdown vor Gericht zum Abschluss bringen. ERIN BROCKOVICH vermeidet dieses Klischee. Der Film verleiht dem Triumph Davids in den Gesichtern der Betroffenen und in intimen zwischenmenschlichen Begegnungen Ausdruck. Er legt beeindruckend dar, in welchem Maß spektakuläre juristische Erfolge Auswirkungen auf denAlltag der Menschen haben.

VI Hinweise zu dieser Webseite

- Die Zitate aus Wikipedia und Filmdienst (zu Abschnitt I), aus dem Filmheft von Dörte Nimz und Filmdienst (zu Abschnitt II und V) und aus Wikipedia (zu Abschnitt II und IV) mit den jeweils aus der Verlinkung bzw den Angaben ersichtlichen Quellen erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Personenbezogene Daten ergeben sich aus der Filmbeschreibung sowie aus der Zeitgeschichte.