I Film, Regie und Besetzung

Übernommen aus Wikipedia (deutsch)

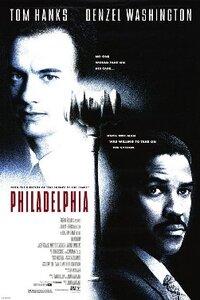

Philadelphia ist ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahre 1993.

Regie führte Jonathan Demme nach einem Drehbuch von Ron Nyswaner.

Er war der erste große Hollywoodfilm, der sich kritisch mit dem gesellschaftlichen Umgang mit AIDS-Erkrankten und Homosexuellen in den USA auseinandersetzte. Der Film wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter bei der Oscarverleihung 1994 mit dem Preis für den besten Hauptdarsteller (Tom Hanks) und den besten Original-Song (Bruce Springsteen mit Streets of Philadelphia).

In den Hauptrollen spielen Tom Hanks den diskriminierten Anwalt Andrew Beckettund Denzel Wahington den ihn vertretenden Anwakt Joe Miller. In den Nebenrollen spielen Lisa Summerour dessen Frau Lisa Miller und Ron Vawter den Ex-Gesellschafter Bob Seldman.

II Handlung

Andrew Beckett ist ein ehrgeiziger junger Rechtsanwalt bei einer großen Anwaltskanzlei in Philadelphia. Seine Vorgesetzten halten große Stücke auf ihn und planen, ihn zum Partner der Kanzlei zu machen. Zwei Fakten behält Beckett jedoch für sich: er ist schwul und mit HIV infiziert.

Als sich die ersten Spuren einer AIDS-Erkrankung für alle sichtbar zeigen, die nach damaliger Ansicht nur homosexuelle Menschen befällt, wird Beckett aufgrund eines vorgetäuschten geschäftlichen Vergehens entlassen. Er vermutet, dass er wegen seiner sexuellen Orientierung für die meisten Teilhaber moralisch untragbar geworden sei und möchte seinen ehemaligen Arbeitgeber wegen dieser Diskriminierung auf Entschädigung verklagen. Seine Eltern und Geschwister, vor denen er keine Geheimnisse hat, stehen hinter ihm. Auf der Suche nach einem Rechtsbeistand stößt er jedoch auf breite Ablehnung.

Seine letzte Hoffnung ist Joe Miller, ein durch Fernsehwerbung bekannter und erfolgreicher Anwalt, den er bereits zuvor bei einem Zivilprozess als Anwalt der Gegenseite kennengelernt hatte. Doch auch Miller möchte Beckett zunächst nicht vertreten. Er macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber Homosexuellen und vor allem gegenüber AIDS, zumal er Angst hat, sich und sein neugeborenes Kind anzustecken. Doch als Miller einige Tage später in der Bibliothek der juristischen Fakultät zufällig miterlebt, wie Beckett, der entschlossen ist, seine Klage notfalls auch allein durchzukämpfen, wegen seiner Krankheit diskriminiert und ausgegrenzt wird, beginnt er zuerst nur zaghaft und zweifelnd seine Meinung zu überdenken, ergreift dann aber doch erstmals für ihn Partei.

Je mehr Miller sich nun mit Becketts Leben beschäftigt, umso mehr entsetzt ihn das Verhalten anderer gegenüber dem inzwischen sichtbar AIDS-kranken Beckett. Er muss nun auch erkennen, dass er sich selbst Beckett gegenüber nicht besser verhalten hat, als ihn dieser um Hilfe bat. Seine Menschlichkeit siegt über seine eigenen Vorurteile, welche für ihn selbst im weiteren Verlauf der Handlung völlig unverständlich werden, so dass er diese nun auch selbst zutiefst verabscheut und verurteilt. Er leistet Beckett Abbitte, und gemeinsam ziehen Miller und Beckett vor Gericht. Der zu Beginn der Handlung noch homophobe und ignorante Anwalt Miller wandelt sich zu einem glühenden Verteidiger der Menschenrechte.

In der Vorbereitung zur Hauptverhandlung bekommt Miller einerseits Einblick in das Leben eines Homosexuellen und erfährt, was es bedeutet, mit AIDS leben zu müssen. Andererseits erlebt Miller, wie er nun von anderen deshalb abgelehnt wird, weil er einem Schwulen beisteht – oder dass er selbst für schwul gehalten wird. Zunehmend entwickelt Miller – nicht zuletzt mit der Hilfe seiner liberalen Frau – Verständnis und ein tiefes Mitgefühl für Beckett, der ihm offenbart, dass er das Ende der Verhandlung wohl nicht mehr erleben werde. Doch es ist nun nicht mehr nur der Ehrgeiz, der Miller antreibt, sondern auch seine sich entwickelnde tiefe Menschlichkeit.

Während der Verhandlung bricht Beckett im Gerichtssaal zusammen und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Es stellt sich heraus, dass die bei ihm ausgebrochene Krankheit seinen Organismus bereits schwer geschädigt hat. Inzwischen beginnt aber auch die Front der Gegenseite hinter den Kulissen zu bröckeln: Nicht mehr alle Gesellschafter der Kanzlei stehen zu deren ursprünglich homophobem Kurs. Dies ist besonders anhand der Aussage des sichtlich mitfühlenden Teilhabers Bob Seidman zu erkennen, der voller Reue zugibt, Becketts Homosexualität und auch seine AIDS-Erkrankung schon länger vermutet zu haben, ihm aber nie die Gelegenheit gegeben habe, ihm seine Situation zu offenbaren.

Kurz vor Becketts Tod im Krankenhaus überbringt Miller ihm die Nachricht, dass der Prozess in erster Instanz gewonnen wurde. Der Film endet mit einem Abschiedsfest zu Ehren des Verstorbenen, an dem neben dessen Angehörigen auch Miller und seine Familie sowie Seidman teilnehmen.

III Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen (Teil des Soundtracks)

Streets of Philadelphia ist ein 1994 veröffentlichtes Lied des US-amerikanischen Rockmusikers Bruce Springsteen. Der Titel ist Teil des Soundtracks des Films Philadelphia mit Tom Hanks und Denzel Washington, platzierte sich in zahlreichen Ländern an der Spitze der Charts und wurde mit einem Oscar, vier Grammys und einem MTV Video Music Award ausgezeichnet. Siehe dazu Wikipedia (deutsch) und das offizielle Musikvideo auf YouTube.

IV Preise und Bewertungen

Bei der Oscar-Verleihung 1994 erhielt Philaelphia Oscars für den besten Hauptdarsteller (Tom Hanks) und für den besten Original-Song (Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia).

Zum Kinostart in den USA wurde die Premiere des Films von zahlreichen Protesten christlicher Gruppen begleitet, die die positive Darstellung der Homosexuellen in dem Film anprangerten. Einige Kritiker beanstandeten, dass der Film die herrschenden Vorurteile über AIDS nicht abbaue, sondern verstärke. Wieder andere kritisierten, der Film unterstütze durch seine Vermengung der Themen AIDS und Homosexualität die Auffassung, AIDS sei nur ein Problem der Homosexuellen. Diese Darstellung wurde jedoch von Regisseur Jonathan Demme stets entschieden zurückgewiesen. Andererseits wurde der Film vielfach hoch gelobt, allem voran die schauspielerische Leistung von Tom Hanks, der zu Beginn des Films einen strahlenden Yuppie verkörpert, der am Ende von AIDS und Tod gezeichnet im Krankenhausbett liegt. Auch die Wandlung Joe Millers vom homophoben, ignoranten Anwalt zu einem glühenden Verteidiger der Menschenrechte ist beispielhaft dafür, wie sich der Abbau von Vorurteilen entwickeln kann

V Philadelphia Lawyer

Der Begriff Philadelphia Lawyer wird Im Dictionary by Merriam Webster wie folgt zitiert:

Der Ruf des Philadelphia-Anwalts geht auf die Kolonialzeit zurück, als das Rechtssystem noch in den Kinderschuhen steckte und Anwälte besonders scharfsinnig sein mussten. Viele bekannte Anwälte scheinen aus dem frühen Philadelphia zu stammen, wobei wahrscheinlich kein einzelner Anwalt, sondern mehrere zu diesem Begriff führten. … Eine weitere mögliche Quelle ist der schottisch-amerikanische Anwalt Andrew Hamilton aus Philadelphia, der 1735 den Freispruch des Zeitungsverlegers John Peter Zenger vom Vorwurf der Verleumdung erwirkte und damit den Weg für das Prinzip der Pressefreiheit ebnete.

VI Hinweise zu dieser Webseite

- Die Zitate aus der freien Enzyklopädie Wikipedia bzw der free encyclopedia Wikipedia zu den Abschnitten I bis IV und aus dem Dictionary by Merriam Webster zum Abschnitt V (mit den jeweils aus der Verlinkung ersichtlichen Quellen) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.

- Auf die Möglichkeit, das offizielle Musikvideo von Streets of Philadelphia auf Youtube zu sehen, wurde hingewiesen.

- Personenbezogene Daten ergeben sich aus der Filmbeschreibung sowie aus der Geschichte.